说起香港娱乐圈的巅峰时期,离不开大名相当响亮的邵氏电影,这个公司凭借拍摄风月色情片撑起香港影视界一片天。

而其中一个名叫李翰祥的大佬,更是被称为三级片教父。

在他手里面一脱成名的女明星不计其数,可并非全是心甘情愿。

但这样的人,最后却能够善终,死在了自己最得意的片场上,他凭什么呢?

从北方穷小子到香港名导的逆袭之路

从北方穷小子到香港名导的逆袭之路在香港电影工业尚未成型的1950年代,街头巷尾时常可见怀揣电影梦的年轻人,李翰祥便是其中之一。

这位来自北方的青年,在抵达香港的最初岁月里,以超乎常人的韧性在片场生存。

既要为道具绘制精美的纹样,又要在镜头前充当无名的背景,跑龙套的日子持续了近十年,直到28岁那年,命运的齿轮开始转动。

1955年,李翰祥自编自导的《雪里红》在香港公映。

这部融合了传统戏曲元素与电影语言的作品,凭借独特的叙事视角和视觉呈现,成功吸引了邵氏兄弟电影公司掌舵人邵逸夫的注意。

邵逸夫亲自接见这位年轻导演,当场拍板将其纳入麾下。

进入邵氏后,李翰祥迅速展现出惊人的创作天赋。

1958年,由他执导的《貂蝉》横空出世,这部改编自古典戏曲的影片,以考究的服化道和细腻的镜头语言,将历史故事搬上大银幕。

最终斩获当年亚洲影展最佳影片奖,并以30万港元票房打破国语片纪录。

真正将李翰祥推向事业巅峰的,是1963年上映的《梁山伯与祝英台》。

这部彩色黄梅调电影以水墨般的画面质感、哀婉动人的叙事,在台湾地区掀起观影狂潮。

据统计,该片在台上映长达四个月,观影人次突破60万,甚至出现观众重复观影十余次的盛况。

票房收入更是高达200万港元,创造了香港电影在台湾市场的空前纪录。

影片的成功不仅催生了“黄梅调电影”热潮,更让李翰祥与张彻、胡金铨、楚原并称为邵氏四大导演,奠定了他在华语影坛不可撼动的地位。

然而就在所有人以为李翰祥会在古装正剧领域继续闯荡时,他却突然调转船头,将镜头对准了充满争议的风月题材...

“风月片教父”的争议人生

“风月片教父”的争议人生在1970年代香港社会转型期,大众文化对感官刺激的需求悄然滋生,李翰祥敏锐捕捉到这一趋势。

以“浪漫剧情包装情欲表达”的创新模式,开辟出风月片这一全新类型。

尽管这类作品因尺度问题备受争议,却在市场上掀起观影狂潮,也让他被冠上“风月片教父”的名号。

1972年的《大军阀》以民国官场为背景,用夸张荒诞的喜剧形式穿插情色元素,上映后以160万港元票房打破邵氏纪录。

这种将情欲场景与剧情叙事巧妙融合的手法,让观众既感新奇又受冲击。

但成功背后,是李翰祥在创作过程中游走于道德灰色地带的手段...

当时多数女演员对风月题材避之不及,所以李翰祥在拍摄《大军阀》时,向女星狄娜承诺“只拍腰部以上”。

并以远景拍摄、纱帘遮挡等说辞打消对方顾虑,然而最终成片中却出现大量全裸镜头。

这些未经女演员同意的画面,直接将狄娜推向“亚洲第一艳星”的舆论漩涡,巨大的舆论压力下,狄娜愤而退出影坛,其演艺生涯就此终结。

然而狄娜的悲剧结局,李翰祥并不在意,尝到甜头的他开始批量打造风月片,胡锦、恬妮、陈萍等女星在他的镜头下崭露头角。

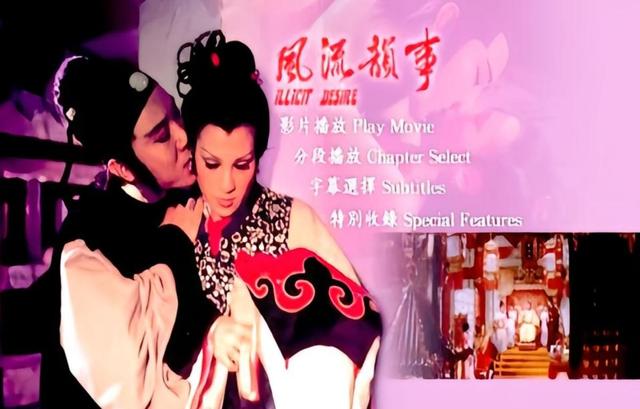

这些女演员最终的命运也截然不同:胡锦凭借《风流韵事》等作品成为风月片代表人物,演艺事业持续多年。

而部分女星则因拍摄尺度超出预期,最终身心受损,不是选择退圈就是选择一了百了。

按理说李翰祥造成了这么多女生的悲剧应该付出代价的,可因为他有邵氏电影公司撑腰,所以多年来他在拍摄风月片的道路上风雨无阻。

不过在进入80年代,随着香港社会文化思潮转变,以及内地改革开放带来的创作机遇,李翰祥也重新回归了历史题材与正剧创作。

晚年艺术追求

晚年艺术追求1983年,由他执导的《火烧圆明园》与《垂帘听政》横空出世,两部影片以考究的历史细节和震撼的视觉呈现,在华语影坛掀起波澜。

电影启用内地演员刘晓庆担纲主演,她饰演的慈禧从少女到太后的蜕变,在李翰祥的镜头下细腻传神。

这两部作品不仅成就了刘晓庆演艺生涯的高光时刻,也让初出茅庐的梁家辉凭借咸丰皇帝一角,斩获第三届香港电影金像奖影帝。

功成名就的李翰祥并未停下创作脚步,他将目光投向更为宏伟的历史巨制——《火烧阿房宫》。

这部计划中的史诗级影片,在当时被视为李翰祥对电影艺术的终极追求。

为筹备这部作品,他获得刘晓庆千万投资支持,剧组远赴西北实地勘景,耗费大量人力物力搭建阿房宫场景。

从留存的片场资料可见,剧组已完成部分场景搭建,数千件仿古道具整齐陈列,一切都昭示着这部作品即将开启华语电影新的篇章。

然而,命运的无常在此刻显露锋芒。

1996年,李翰祥在片场突发心脏病,生命永远定格在创作一线,这部倾注心血的《火烧阿房宫》,他最终未能亲自完成,成为一大遗憾。

在他去世后,台湾电影金马奖追授其终身成就奖,肯定他对华语电影的卓越贡献,不过网络上关于他风月片争议的讨论至今仍未平息...

参考文献

参考文献