2009年夏天的一个午后,朱先生怀着一丝不安与期待,踏入了鉴宝节目海选现场。

可这趟寻宝之旅,不仅没有让他实现“暴富梦”,反而成了他一生难以释怀的噩梦。

在这次节目中,鉴宝专家做局骗走了朱先生祖传的乾隆真迹。

当朱先生将这幅“假画”以17万的价格卖给专家的时候,他还在暗自窃喜,觉得自己赚了。

可他万万没想到,2年后,这幅画被专家转手拍卖,价格竟然高达8700万。

这时朱先生才知道自己被骗了,他一怒之下将专家告上法院,那么法院后来怎么判的?

一幅老画

一幅老画朱先生家住河南郑州,他的爱好,就是看文物鉴定类的电视节目,尤其是河南卫视的《华豫之门》。

这种爱好,并非一时兴起,而是源于他家里世代流传的一幅画。

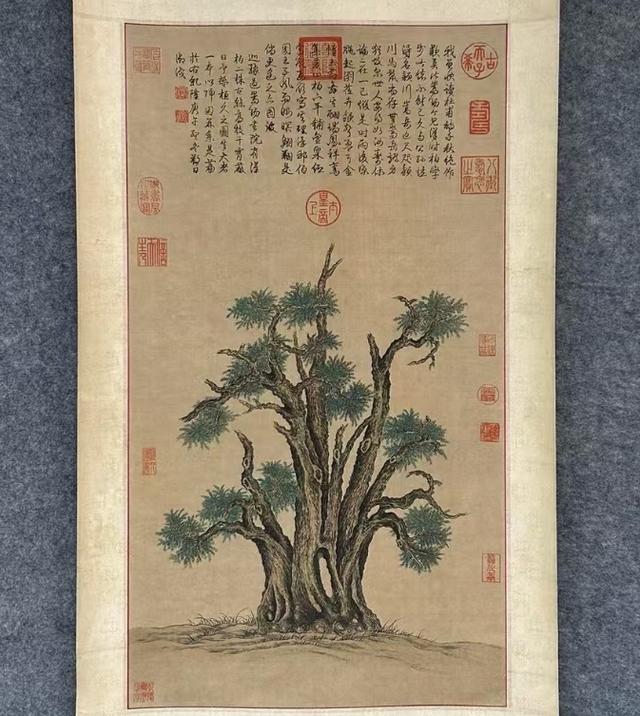

这幅画名为《嵩阳汉柏图》,长不过一米,墨色沉稳,笔力遒劲,画中几株古柏错落有致,画角处还落着“乾隆御笔”四个小字。

据朱先生的爷爷说,这幅画是乾隆皇帝下江南途中路过嵩山时即兴挥毫而成,后不知因何流落至民间,便被他们家先祖收藏,流传至今。

朱先生从小耳濡目染,对这幅画自然也是颇为珍视,只是随着年岁增长,他也逐渐有了几分怀疑:乾隆皇帝的画,怎么可能落到普通百姓家里?

再说,时代变迁,文物真假已难分辨,他一个不懂字画的普通人,实在也说不清楚这宝贝到底是瑰宝还是赝品。

于是,他决定参加《华豫之门》,让专家来鉴定一下这幅画到底是真是假。

他抱着试一试的心态报了名,没想到直接就被选中了,不过节目录制前,他需要先参加一轮专家海选,合格了才能上电视。

而在海选环节负责他这幅画初步鉴定的,正是朱先生最熟悉也是最仰慕的专家——刘岩。

这个名字,在朱先生的心里可不一般,《华豫之门》播出以来,刘岩几乎成了节目的收视保障。

他言辞犀利,气质儒雅,每每开口便引来观众席一片掌声与点头,能让刘岩亲自鉴宝,是朱先生此前连想都不敢想的事。

到了海选那天,他小心翼翼地将《嵩阳汉柏图》卷好,用红布包住,装进一个老旧的皮革画筒里,生怕在路上有半点折损。

他赶了一个多小时的车,冒着汗来到鉴宝的初选现场,那是一间不大的会议室,墙上挂着节目宣传海报,一张长桌后坐着三位专家。

而刘岩就坐在中间,朱先生有些紧张,双手有些微微颤抖,将画筒递了过去。

刘岩接过之后,动作十分娴熟地解开布卷,将画作缓缓展开。

起初,他面无表情,只是用放大镜细细查看,但很快,他的眉头略微皱起,目光变得犀利,甚至轻轻咂了下嘴,似乎发现了什么异常。

朱先生的眼睛紧紧盯着专家的一举一动,他不知道专家接下来会说出什么样的话,但他知道,无论结果如何,自己都已经做好了准备。

只可惜,他并不知道,真正的戏,还没开场。

专家设局

专家设局刘岩缓缓放下手中的放大镜,抬起头看向朱先生,脸上露出一抹极其微妙的表情,像是在斟酌,又似在犹豫。

这种微表情在朱先生看来,似乎就是在说:这幅画是假的。

果不其然,刘岩轻叹一声,神情有些惋惜,说道:

“朱先生,这幅画看起来确实年代久远,用料考究,但我刚刚看了落款,虽然写的是‘乾隆御笔’,可惜……并不是乾隆皇帝亲手所作。”

朱先生瞪大了眼,有些难以置信地望着刘岩:

“不是乾隆的真迹?”

刘岩点点头,又补充道:

“这幅画属于仿作,水平极高,一般人根本辨不出来,你要是不说是传家宝,我第一眼都差点信了。”

朱先生低下头,虽然他早就怀疑这幅画的真假,心里也早有准备,但此刻还是有些失落,他抱着最后一丝希望问道:

“那……这画还有什么价值吗?”

听到这话,刘岩看似随意地靠在椅背上,忽然转了语气:

“倒也不能说毫无价值,虽然不是正品,但这种仿作本身做得极其逼真,几乎到了‘以假乱真’的地步,市场上其实有不少收藏家,对这类东西非常感兴趣。”

朱先生一听,忙不迭问道:

“那……大概能值多少钱?”

刘岩沉吟片刻,像是在认真权衡,然后用平稳的语调道:

“若是正常市场价,差不多能卖个两三万。”

两三万?朱先生皱起眉头,有些不甘,他咬了咬牙,声音低了下去:

“那……有没有其他办法?”

刘岩笑了笑,“好心”提醒道:

“其实我有个朋友,专门收藏乾隆时期的古画,真真假假他都感兴趣,他手里不差钱,你的这幅画虽然不是真迹,但仿得极像,估计他会愿意出个十万左右。”

朱先生眼睛一下亮了,他是普通打工人,十万对他来说无疑是一笔大数目,足够家里装修、换车,甚至还清欠款,他连连点头:

“真的能卖十万?”

刘岩拍拍他的肩,态度自然得如同多年老友:

“你放心吧,我也不图你啥,这东西说到底是你家的,我就是介绍个买家给你,成不成交看你自己谈。”

朱先生感激得有些语无伦次,不停道谢,刘岩则笑而不语,两人很快便约定了交易时间与地点,刘岩说会把买家安排在郑州市中心一家老牌宾馆见面。

终于到了交易那天,朱先生提前半小时抵达宾馆,房间内,刘岩已经在场,一边喝茶一边翻看资料。

不一会,一位中年男子走进房间,自称是刘岩的朋友,专门从北京赶来。

随后便是你来我往的讨价还价,男子先出价十万,朱先生有些不甘,试探着提到十五万,被对方摇头否决,就在气氛僵持之际,刘岩出声了:

“你也知道他这是祖上传下来的,不容易,再加两万,别让人寒心。”

男子似乎犹豫了一下,叹了口气:

“好吧,最多十七万,不能再多了。”

这一刻,朱先生几乎热泪盈眶,他感激地握住刘岩的手,不断道谢。

谁又能想到,那个他感激涕零的“恩人”,才是整个局的设计者,而他自己,却是乖乖入局的猎物。

千万拍卖

千万拍卖自从卖了“假画”,朱先生感觉自己的生活越来越满足,每天都沉浸在幸福当中。

可就在一年多以后,他在新闻上看到,一幅名为《嵩阳汉柏图》的乾隆御笔,在一场拍卖会上被拍出了8700万的高价。

而拍卖这幅画的人,和当初买走他画的人名字一模一样,他终于意识到,自己被骗了。

那幅画不是赝品,而是真品,原本价值近亿,却被人设局用17万买走了!

第二天,他奔走在各个法律援助机构之间,请了律师,讲述整个事件始末,却没想到,调查结果让事情更扑朔迷离。

他发现,文物鉴定圈竟然有两个“刘岩”,一个常驻东莞,另一个则号称是中央台和河南卫视合作的专家,常在《华豫之门》露脸。

朱先生当初接触的,正是那个“中央台刘岩”。

可问题也随之而来——东莞的刘岩公开站出来,指责北京刘岩是“假冒自己名号”的骗子。

而北京的刘岩却理直气壮,拿出自己曾在节目中露面的录像,态度强硬地回应:

“我有节目记录,有身份认证,我就是刘岩。”

这下,朱先生更懵了,他只是个普通市民,哪懂这些弯弯绕绕。

他只知道,自己被骗了,而且是被那个“北京刘岩”骗的,真假之争他不管,他只要讨回公道。

他愤怒地提起诉讼,控告刘岩与买家设局诈骗,请求法院判决合同无效,返还画作。

但很快,他就遭遇了更大的打击,法庭上,刘岩应诉态度从容,律师团队齐整,反驳有理有据,他始终坚持:

“交易全程朱先生自愿,既没有胁迫,更没有伪造信息,合同手续完备,交易当天还有朱先生亲笔签字按手印。”

朱先生气急败坏:

“那是你骗我!你说那是假画!”

刘岩反笑:

“我说它不像真迹,并没有强迫你卖给我,我还帮你介绍买家,替你讲价,我问心无愧。”

庭审持续了数小时,证据焦点落在合同本身是否构成欺诈行为。

由于没有录音录像作证,更无第三方能站出来指认刘岩故意设局,法院最终认定——该交易属民间正常买卖,合同合法有效,驳回朱先生起诉。

判决书下来的那一刻,朱先生整个人都瘫坐在椅子上,他脑袋一片空白,他输了,彻底输了。画没了,官司败了,连尊严也被人践踏殆尽。

朱先生的事迹提醒我们,任何时候都要保持警惕,不要轻信陌生人,否则损失的不仅是财产,可能还有更多。