01

1911年,就是清朝那个宣统皇帝的第三年,农历四月的第十天,大清帝国搞了个大事儿,第一届责任内阁正式开张了,头一遭啊这事儿。

隔天,政府就出台了第一项命令。

1、政府打算把主要铁路线的建设管理权都给要回来。

民营铁路公司被限定只能修建支线铁路。之前那些已经得到朝廷点头同意的民营干线铁路修建计划,现在全都被叫停了。朝廷会根据具体情况,对这些计划进行赔偿或者回购。

这项规定,后来被简单总结为“铁路归国家所有方针”。

上过中学历史课且专心听讲的同学肯定清楚,那个“铁路归国家管”的决定,后来让四川那边闹起了“保路大事”,紧接着,武昌那边就起义了,这一连串的事儿,最后就把大清王朝给推翻了。

因为这个缘由,一百多年来,“铁路收归国有政策”还有它的提出人盛宣怀,一直被骂得很惨。大家说清政府搞“铁路国有”,其实就是抢民营公司的钱,还拿筑路权去跟外国势力借钱,这彻底露出了他们卖国的真面目。

02

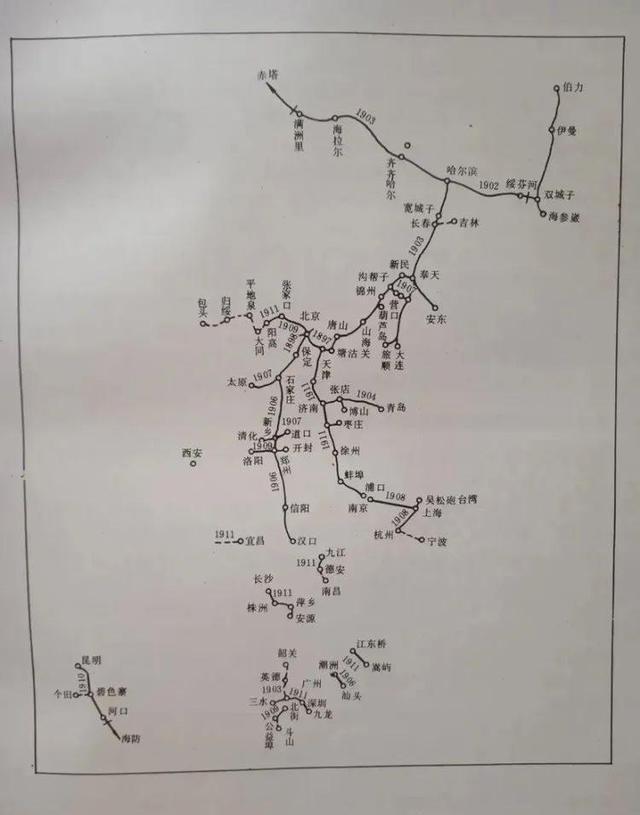

首先,咱们来瞧一眼这张图:

这是1881年至1911年间,清朝晚期所建的主要铁路线路图。

而且,清朝政府正打算把铁路网建得更大更完善。

铁路发展成果显著,但面临的挑战同样不少。

其中最大的难题就是这东西特别费钱。

比如说:就拿这事儿来举个例子吧,就好比说,有那么个情况,咱们平时可能会碰到。又或者说,为了让你更明白,我给你举个类似的实例。再比如,想象一下这个场景,它就跟咱们要说的这事儿挺像的。你也可以这么想,就像那样的一种状况,它跟咱们讨论的主题紧密相连。

京张铁路,总长才200公里左右,但花了整整700万两银子,这钱都能买两艘像“定远”和“镇远”那样的大铁甲船了!

京汉铁路,那可是个大工程,花钱如流水,总共花了4000多万两银子。这笔钱,都能买下两支北洋舰队,还能剩下不少呢!

那时候,清政府因为《马关条约》和《辛丑条约》要赔好多钱,结果欠了一大堆债,简直就是个无底洞。

从哪能弄来这么多钱修铁路啊?

起初,政府打算搞个“官方监督、商人经营”的路子,说白了就是铁路还是国家的,但国家会卖股票,想让老百姓拿钱来一起建。

不过那时候,手里有钱的中国人对投钱建铁路这事特别没底,基本没人愿意买朝廷推销的那些股票。

没办法,政府只能向外国银行申请贷款了。

老外可狡猾了,他们不光想尽办法掏你腰包,还硬要你雇他们的工程师,用他们的铁轨和机车,甚至得把铁路的经营权交给他们当抵押。

清朝政府就算再糊涂,也不甘心一直被外国人耍。加上老百姓反对的声音越来越大,他们慢慢就不再用铁路权益去换外国人的贷款来搞钱了。

老外的钱咱不借了,不过铁路建设这事儿还得继续搞。

这可咋整啊?

03

清政府琢磨了好久,最后决定让民营资本也来参与修路这事儿。

1903年,也就是光绪二十九年的8月份,清朝政府出了一份新规定,叫《铁路管理简单规矩》。

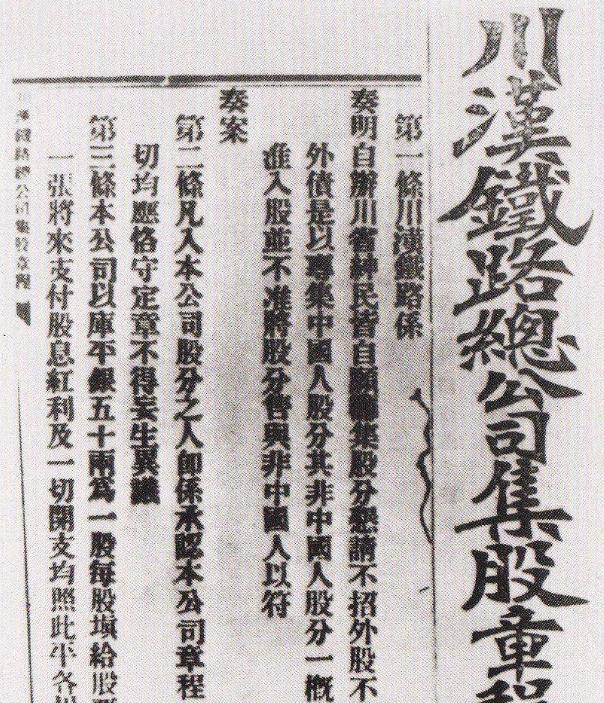

民营老板能自己搞铁路公司,但有个规矩,就是不能拉外国人来投资入股,得全是咱中国人自己当股东。

铁路一旦完工,那它就是铁路公司的了,他们既拥有它,也负责经营它。

《规定》出台以后,民间的铁路企业很快就壮大起来,也收获了一些成果。

直接看下面的图就行:

然而,民营铁路公司碰到了好几个难以解决的问题。

首要问题是,钱不够用。

新宁铁路那条支线,全长42公里,建起来可花了不少钱,总共投了300多万两银子进去。

碰到大江大河或是高山深谷的话,那就得花更多钱去投资。

考虑到那时候的经济状况,普通老百姓要集齐这么大的一笔投资,可真是难上加难。

第二点,赚钱回报不容易。

铁路这行当,可不是像开个工厂或者小店那样,能立马赚到大钱的活儿。

而且得建得有一定范围,如果只是修个十几二十公里的路,那其实没啥大用处。

比如说,福建铁路公司建造的从漳州到厦门的铁路。

由于没掌握建桥技术,铁路在东边只延伸到了嵩屿,离厦门城中间还隔着条海峡,并且还有3公里的路要走。

西边的建设只延伸到了江东桥,离漳州城那边还隔着九龙江,并且有17公里远呢。

两边都没着落。

要想坐火车,得先搭马车再换乘船,等下了火车,还得先坐船再换马车,这一路真是折腾得不行,铁路本该有的快速便捷,全给这些换来换去抵消没了。

这条铁路现在变得没啥大用了,就像个多余的摆设。

漳厦铁路从建成那天起,就因为客源和货源的双重短缺,亏得底朝天。没撑过几年,就实在运营不下去了。

第三,就是路线安排得太不合理了。

民营企业主要琢磨的就是怎么把生意做大赚更多钱,对政治和长远战略那些考虑得比较少。

举个例子,湖南铁路公司,因为岳阳那块儿的洞庭湖地界太难建铁路了,成本又高,所以他们就决定先修长沙到株洲这一段,好跟株萍铁路接上,靠运煤来赚点钱。

公司盈利了,可粤汉铁路这条重要线路的建设进度却因为这事儿被大大拖慢了。

第四点,说白了就是最重要的——

1911年,川汉铁路公司闹出的保路事儿,那可是个典型例子。

四川,一直以来都被认为是个相对内向、不太开放的地区。

四川地处内陆,离海挺远,省里的交通也挺不方便,因此四川人对铁路这个新奇东西的了解相当有限。

他们只知道火车是个轰隆隆响、直冒黑烟的大家伙,说它会影响风水,还会吵醒墓里的先人。

那时候,光绪三十年(1904年)年初,四川总督锡良想要修成都到汉口的铁路,就搞了个川汉铁路公司。可老百姓们对此没啥热情,基本上没人愿意掏钱买这个官方办的铁路公司的股份。

没办法,锡良只能采取“硬摊派股份”的办法了。

他说,为了让川汉铁路公司有资金支持,决定给四川全省的土地加收百分之三的税。

这种股份咱们就管它叫“租赁股”。

按理说,那额外加的百分之三算作投资进了川汉铁路公司,这样一来,四川的所有农民朋友就都算是公司的一份子了,听起来也还行。

可问题是,锡良定了个规矩,说川汉铁路公司的每一股都得是五十两白银。

普通农民家里头,地也就那么十块八块的,每亩地不大,一年上头给朝廷交的税粮,顶破天也就差不多一两银子左右。

就凭这多收的百分之三,哪怕过上一百年,也攒不够一股的份额。

要是没法聚在一起成为一份子,那你就不是股东啦。

直白点讲,你每年都得给川汉铁路公司搭上百分之三,这就等于直接送给他们了。

这事儿立马勾起了四川那些有钱有势的人的好奇——

那些有钱有势的老爷们,他们对铁路一窍不通,但算起账来那可是精明得很:

全省的农民们,每年都得给川汉铁路公司上交三成的收成,但人家公司呢,既不给农民们股东的名头,也不分给他们红利。说白了,这钱就像是直接从农民口袋里掏出来的一样。然后,公司再拿着这些钱去搞别的投资,要是赔了,那锅就得全省的农民来背;要是赚了,大股东们倒是笑得合不拢嘴,分钱分得美滋滋的。这不是明摆着,稳赚不赔的好事儿嘛?

川汉铁路公司突然间就从没人搭理的“冷门货”跃升成了大家争抢的“热门宝”。

全省的有钱有势的人都站出来说话,说想让川汉铁路公司从官府手里转到商人手里,让老百姓也能拿钱入股,一起参与进来。

老百姓要求自己办的呼声越来越高,加上川汉铁路公司一直没啥进展,到了光绪三十三年(1907年)二月,锡良就决定把川汉铁路公司改成大家都可以参与的商办形式。之前官府投的钱,还有全省农民交的“租股”,都一分不少地留着,并且还要再拉些民间投资进来。

到了1909年开头那会儿,川汉铁路公司筹到的钱已经足足有两千万两银子了。

虽然现在离川汉铁路工程全部所需的五千万两银子还差不少,但手里的钱已经能在四川盆地建起一条挺长的铁路了。

那些有钱有势的老爷们,折腾了半天把川汉铁路公司转成商人来办,可不是真想把铁路给建起来。他们的目的,其实是盯上了那股不用分出去的、数额巨大的“租股”收益。

大股东们一接手公司,就急着把钱投到一堆跟铁路没关系的项目上......

话说回来,川汉铁路公司转成商办模式已经三年半了,结果呢,一条铁路也没修起来,连一辆火车的影子都没见到。

股本金已经损失了五百五十万两。

到了1910年秋天,因为公司的大老板和管理层乱花钱,还有公司日常运转得花钱,原本那2000万两的股本,直接缩水了一半,就剩1000万两了!

现在,川汉铁路公司要想活下去,唯一的办法就是赶紧动手建起一小段铁路,哪怕赚点小钱,也好吸引更多的投资者加入,这样才能慢慢补上之前的窟窿。

最明智的做法,就是先建成都到重庆的铁路线。这段路地势挺平的,也没啥大江大河挡道,建起来相对容易些。

这个地段城镇很多,人挤人,而且东西产得也不少。

只要路能让车开过去,那肯定就能赚到钱。

不过,公司那些大股东们又搞了个新花样——

他们说了,川汉铁路的建设得先从宜昌动手,一直建到万县那段为止。

之所以这么说,是因为有充分的依据支持。这些依据构成了我们得出这一结论的基础,让我们确信事情就是这样。没有这些理由,我们的观点就站不住脚。所以,当我们提出某个看法时,背后总是有着一系列合理的解释和支撑,这些就是我们的理由。

湖北的路不修好,那四川的路就没啥用,到时候捐款的人肯定后悔,想招股的人也都不敢来了。再说,四川修路的机器和材料,如果不从宜昌开始运,转运起来就麻烦了,四川的路也没法动工。

听起来好像挺有道理的。

不过从宜昌到万县这一路段,全都在三峡地带,那里山峦起伏、道路崎岖,要是想建铁路,不光得花大钱,还特别难搞。

尺寸到底咋样呢?

宜万铁路连接宜昌和万州,直到2010年才最终修建完成并开始运营。

尽管花了大钱建好了路,可这边儿地方还是没啥人,东西也少得可怜。

说白了,铁路这块儿基本上赚不了啥大钱。

那既然这样,为啥还偏偏挑这个地方先开始建设呢?

说白了,就是为了给四川全省的老百姓们看个明白,证明公司是真的在动手修铁路了,你们的钱没白花。但话说回来,这条铁路修建起来确实不容易,所以啊,你们得给公司多点时间慢慢来。

为了让事儿看起来更靠谱,川汉铁路公司专门花大价钱请来了有名的詹天佑当总设计师,并且组织了四万多工人,开始修建从宜昌到万县的铁路。

然而,工程刚上手五个月,清政府就推出了“铁路归国家管”的政策......

大股东们原本对“国有化”这事儿没啥反感,心里还琢磨着,说不定能趁机让政府出手,帮他们把公司那大块头的亏损给抹平了。

朝廷那边可不笨,他们肯定会去审核账本。

一调查才知道,到了1911年5月,川汉铁路公司手里的股本加起来就剩800万两了。可他们在宜昌那边,就修了那么几十里地的铁路路基,铁轨一根都没铺上。说白了,他们的资产几乎就等于没有。

政府最终决定,川汉铁路公司的股本就定为800万两,这800万两呢,只能换成国家铁路的股票,不会给现金补偿。

说实话,这个计划也挺合乎情理的。

说到底,你们公司自己捅出的财务大窟窿,没道理让国家来给你们擦屁股。

可这样一来,大股东们那亏掉的一千多万两股本,不就打水漂,没法挽回了嘛?

等时间一到,其他股东找上门来算总账,他们能有啥招儿应对呢?

琢磨来琢磨去,只有一个招数,那就是把问题推到朝廷头上!

于是,那些大股东们纷纷站出来大声嚷嚷,说朝廷做事太不地道了。咱们明明投了2000万两银子的股本,可朝廷偏偏只认800万两,这不是明摆着要吞掉我们四川老百姓辛辛苦苦攒下的1200万两银子嘛!

为了煽动大家对朝廷的怨气,他们到处散布谣言:

全省每年都得给公司交上三成的租子,这样一来,大伙儿都成了那公司的股东。朝廷这么做,真是太不讲理了,明摆着是在坑咱们全省的农民兄弟啊。这事儿咱们可不能不管,得站出来说句话!

农民哪知道这些门道,被人家那么一糊弄,还真就信了朝廷要打他们股本的主意,结果一个个都聚在一起,跑到官府去讨要公道。

慢慢地,四川的情况就开始变得不太平了。

有些人把爱国主义当作逃避责任的挡箭牌。

真是无巧不成书,就在这时,朝廷跟英法德俄四个国家的银行团签铁路贷款合同的事儿也传开了。

这回,大股东们像是捞到了根救命绳子,立马四处张扬起来:

政府把我们的筑路权夺走,就是为了拿它去跟外国人做交换,从外国人那里贷到款项。

“铁路归国家所有”一下子就被扣上了“背叛国家利益”的帽子,而反对“铁路归国家所有”则变成了大家眼中的“爱国举动”。

说到川汉铁路公司那一堆乱账,谁还顾得上搭理啊?

后来的故事嘛,想必大伙都清楚,四川那边搞起了“护路行动”,这事越闹越大,最后就变成了动手开打的局面。随后,湖北的清军跑去四川想摆平这事儿,结果一石激起千层浪,武昌那边也炸了锅,起义了。就这么着,革命的浪潮一股脑儿地涌向全国,大清王朝最后也就撑不住了,宣告玩完。

还好,清朝虽然没了,但“铁路归国家管”这个政策还是留了下来,一直都是国家不变的大方向。

于是,中国的一条又一条铁路主干线陆续建成,技术实力也跟着持续提升......

最终,我们建起了全世界最顶尖、规模最大的铁路系统。