当医生给一位病人一颗糖丸,并告诉他“这颗糖丸是特效药”时,算不算是诈骗呢?

当这颗糖丸确实“起效”,病情有所好转时,又算不算诈骗呢?

在日常生活和医疗领域,有一种神奇的心理暗示现象——安慰剂效应,即当一个人存在强烈的期望时,即使只是给予他适当的鼓励,也能帮助他向着期望更进一步。很多医生把能引发这种效应的安慰剂统称为“假药”,认为它们是在靠侥幸心理让病情好转。但实际上,在几十上百年的临床应用中,安慰剂的效果已在各种症状中被多次验证有效。

比如,在关节镜修复手术中,即使医生只是给患者切了几个小口,并没有做确凿的治疗,患者的膝盖恢复速度依然像正常做完手术后那样快。

又或者,只是给某种药换一个更好听的名字,其疗效也会变得比之前更好。

在肠易激综合征中,医生甚至可以直接告诉患者,给他开的药只是安慰剂,但当患者知道安慰剂可以缓解症状后,他的病情依然能够在服用后得到改善。抑郁症、背痛、化疗后遗症、偏头痛、创伤后应激障碍……这些症状都可以通过安慰剂效应进行治疗,而且效果均与正常药物差别不大。

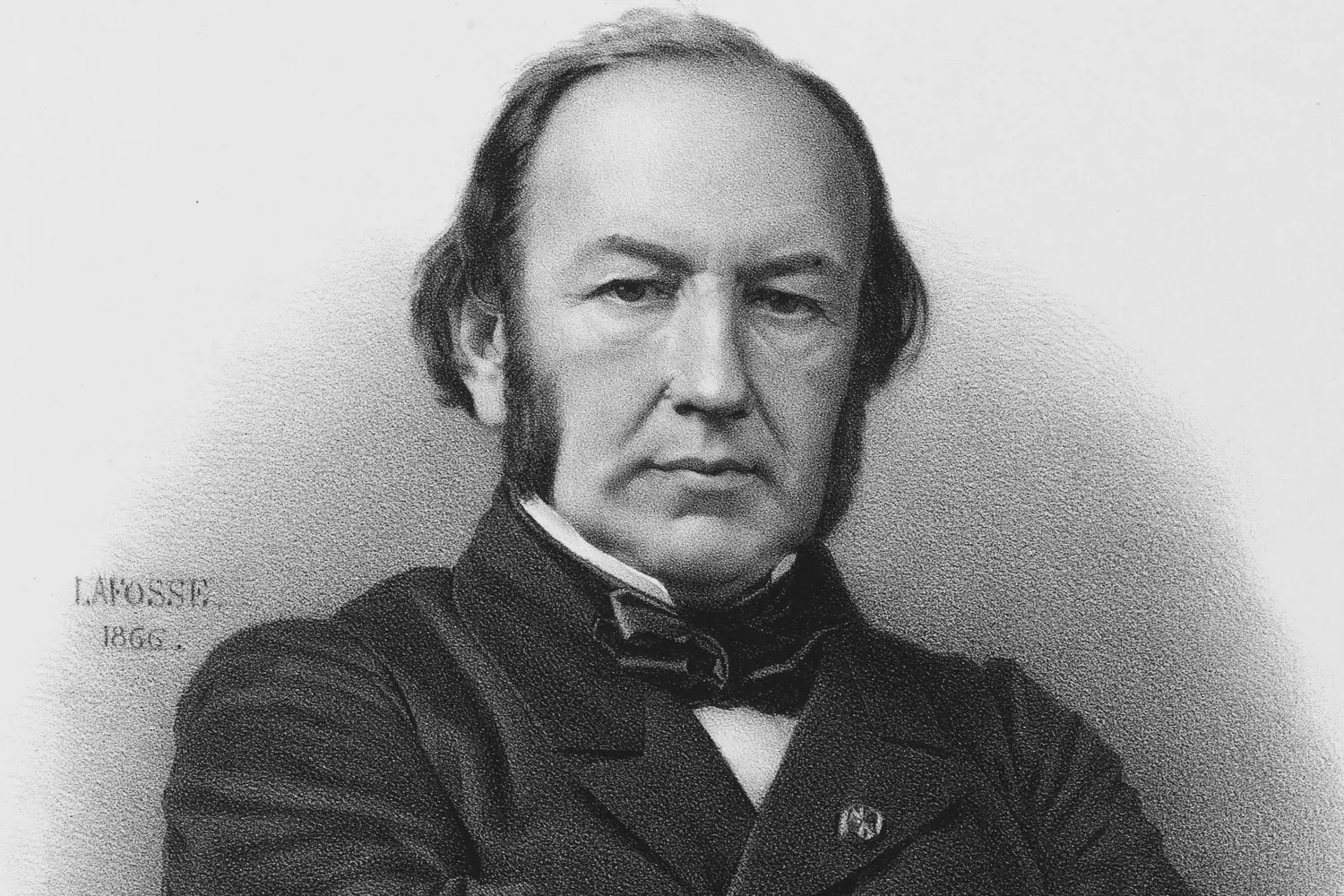

19世纪中期,克劳德·伯纳德(Claude Bernard)首先提出了双盲试验,为药物测试提供了一个长久且严谨的试验方法。

双盲试验是临床试验的一种,在试验结束前,受试者和研究人员均不知晓所用的药物是来自对照组还是实验组。而这其中,对照组所用的“药物”便是安慰剂。双盲试验能够有效地验证药物疗效,并探讨疾病的危险因素,为科研提供可靠的科学依据。

然而,时至今日,学界依然没有明确的证据能够说明安慰剂的运作机制。很多人将其归咎于心理机制,认为它和巴甫洛夫提出的条件反射类似,能够将心理作用反映到身体上,产生生理反应,但这种解释一直被传统医学研究者认为“不够科学”。

很多人不赞成在医疗实践中使用安慰剂,因为这种做法存在“欺骗性”,很可能会延误患者的病情,给医患关系带来严重的负面影响。

但同时,也有人认可安慰剂的存在,认为它不是诈骗,存在一定的医疗价值。哈佛大学医学教授泰德·卡普丘克(Ted Kaptchuk)认为,“如果安慰剂效应被认定为某种能用科学完全解释的东西,那么它就失去了最动人的地方——医患间的信任、关怀,与互动。安慰剂效应是人类彼此关心、彼此回应的一种表现。”

未来的医疗系统中,医生可能会尝试将安慰剂纳入治疗环节,让患者获得更舒适、更人性化的治疗,而不再依赖“冷冰冰”的药物或手术痊愈。

“科学总是倾向于寻找可量化、可重复的事物,但人与人之间信任和情感联结,是无法被切割和测量的,人类也远比我们想象的更复杂。我相信,安慰剂效应会将医学带入到一个新的时代——一个把人类的主观体验正式纳入医学体系的时代。”卡普丘克说。