叶盛兰大师是自树一派的表演艺术家,他的嗓音宽厚圆润,气度大方,扮像英俊,表演细腻,他的行腔刚劲遒健,华丽婉转,是龙、虎、凤三音的总合,听他的演唱,似饮玉液琼浆,沁人肺腑,扮武将壮武健爽,英气逼人;演文生清秀飘逸,富有书卷气。

叶盛兰大师在京剧小生行的发展史上居于承上启下的地位,是极难得的人才,他所扮演的周瑜、吕布、罗成、周仁、梁山伯、许仙、赵宠、李白、陆文龙等人物性格各异,生动精彩,受到海内外观众的赞誉。

叶盛兰先生,祖籍安徽省太湖县,生于北京。曾祖父叶廷科,清道光年间从太湖贩茶、笋至京,后定居。祖父叶中定始入梨园,学艺于老嵩祝班,后为四喜班净角台柱。父叶春善创办富连成社并长期任社长,是成就卓越的戏曲教育家。叶盛兰先生为其四子。

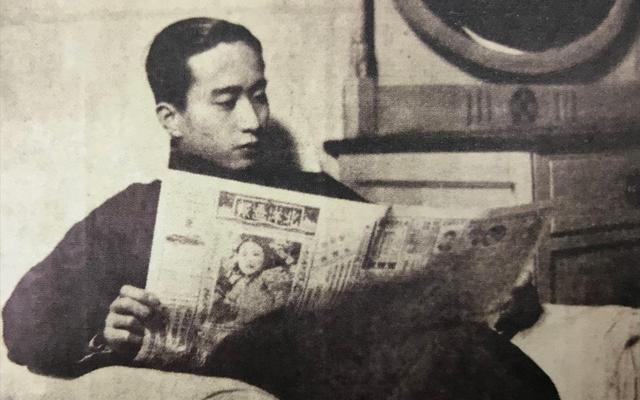

叶盛兰与母亲合影

叶盛兰先生六岁就读于北平师大平民小学,九岁奉父命,辍学从艺,入富连成社,排入第四科为“盛”字。初习旦角,由张彩林开蒙。因英武有余,柔媚不足,改工小生,后来,他以小生挑班以后,还以反串的性质演出过《木兰从军》、《南界关》等旦角戏。叶盛兰的小生戏,在科班时,得到过张彩林、萧连芳、曹心泉、萧长华等优秀教师的传授,打下了坚实的基础,起点很高。

叶盛兰扮青衣

1930年叶盛兰先生满科,留在富连成科班的学生剧团里演出,1931年秋,叶盛兰开始正式搭班。首先是应马连良先生之邀,正式搭入扶风社,为马连良先生配演《四进士》、《十老安刘》、《清官册》、《苏武牧羊》等剧,并合作演出《群英会》、《八大锤》等。

叶盛兰先生在与马连良的合作中相得益彰,充分发挥了个人所长。他同时先后与于连泉、华慧麟、言慧珠、吴素秋、李玉茹、张君秋等合演《红梅阁》、《独占花魁》、《得意缘》、《虹霓关》、《游园惊梦》等戏,其中与章遏云的合作达十年之久。

1934年于上海首演《群英会》一炮而红,1941年叶先生曾一度以旦角领班。1945年夏,叶盛兰成立育华社,开创了京剧小生挑班的先例,他的雉尾生、武小生戏更取得突出成就,有“活周瑜”、“活吕布”之誉。

叶盛兰先生于1951年加入中国戏曲研究院京剧实验工作团,是第一个带领私人班社加入国家剧团的。1955年任中国京剧院一团团长,与杜近芳、张云溪、张春华、李少春、袁世海等长期合作,创演了《柳荫记》、《白蛇传》、《桃花扇》、《周仁献嫂》、《九江口》,与其它名家也合作排演了《西厢记》、《赤壁之战》等剧目。

叶先生在抗美援朝时参加了第一批慰问,积极参加了慰问志愿军战士的演出活动。

正在叶盛兰先生艺术创造力最为旺盛的时候,却受到某些人物的迫害。

有位从革命老区过来的,又身为党员的一位老生演员,愤怒揭发叶盛兰在朝鲜战场慰问演出的表现。

因为这位揭发者与叶先生同在一个团,二人天天相处,寸步不离,所以他“积累”了这方面的宝贵材料。这位揭发者详细罗列叶盛兰的恶劣表现:如何贪生怕死,挑肥拣瘦。想演出才演出,不想演出就不演出。志愿军开欢迎慰问团大会,首长献旗,他不接;请他讲话,他说肚子疼。军人们想与他合影,他也不干。别人接了旗,他又不高兴。走路不坐大卡车,非要小汽车等等。赴朝慰问团返回国内作总结,在候车室里,叶盛兰对自己说:“你回去问问领袖,叶盛兰过了鸭绿江算不算落后?我对得起你们D。”……

其子叶少兰在一次接受记者采访时曾说过,父亲在“反右”运动中所以挨整,就是因为敢讲实话:“在一次戏剧改革会上,我父亲说他拥护戏剧改革,京剧的历史本身就是一部创新史。但改革要慎重,不能简单化,当时有人提出要去掉脸谱,去掉髯口,去掉水袖,去掉马鞭、去掉车旗,我父亲说,这些都去掉了,就背离了京剧表演的规律,程式特色也没有了。现在看来,他说得已经很客气了,每一句都很诚恳、到位,但后来还是被扣上了‘反对戏改’的帽子。”

有人悄悄给叶盛兰记下了这笔账。事情自然还不算完。

“反右”前夕,叶盛兰参加了中国农工民主党的一个小型座谈会,在这个会上,他对梅兰芳作为中国京剧院院长有职无权,一些党政干部独揽大权,不懂装懂的问题提出批评,希望在艺术上多听听梅先生的意见。他还说,中国京剧院的剧目建设不能完全按照延安《三打祝家庄》的路子搞,还是应该保持京剧原有的风貌。这一次,新账老账一起算,说他鼓吹“外行不能领导内行”,核心是要在中国京剧院夺权。

1958年,他遭逢厄运,在“反右运动”后期被戴上右派帽子,时年43岁。

单说抗美援朝时慰问志愿军战士的演出,那位揭发者说的是事实吗?杨得志将军、洪学智将军等领导同志都是当时抗美援朝时期的领导,都很了解当时的情况,杨得志、洪学智曾对叶少兰说过,你父亲在抗美援朝慰问演出中的表现真让人敬佩。那时叶盛兰和其他演员们在志愿军洞子里演出,演出条件非常恶劣,脚下踩的是碎石泥水,敌人的飞机炸着山洞,洞顶上面不时掉着石块。即便是在这样的条件下,叶盛兰依然一丝不苟地演《八大锤》。演这出戏即便是在非常平整的舞台上很多演员都站不稳,更何况是在那样的环境下。演出经常是从一个山洞到另一个山洞。往往走到半路,敌人的飞机就炸过来了。经过短暂的躲避,叶盛兰在战士们的掩护下,继续到另一个山洞进行演出。

洪学智将军在纪念叶盛兰80岁诞辰的讲话中说:“我没有见过像叶先生这样有骨气的艺术家,他不是一个战士,也不是一个国家的干部,他只是一个演员,但是他对艺术工作义无反顾,毫无怨言。”

老将军其言凿凿,那位揭发者是何居心?

右起:叶盛兰、马连良、 马富禄、杨宝忠

后来迫于他在艺术上的造诣和在观众中的声誉,1959年初有关方面只得准其恢复演出。“反右”后,身体孱弱的叶盛兰遭受剧烈的政治冲击,然而,《赤壁之战》《西厢记》《桃花扇》《玉簪记》《佘赛花》《花灯记》《九江口》《金田风雷》《桃花村》《卧薪尝胆》《蝴蝶杯》《白毛女》等剧目,正是他在 1959 年前后的几年中创作完成的。他遭受戕害最甚的时期竟然成为了其创作剧目的井喷期,这不能不让人遐思万千。

特别是 1959 年庆祝新中国成立十周年之际,叶盛兰先生以摘帽右派的身份和透支几近极限的身体,在二十多天里成功完成了献礼大戏《赤壁之战》中周瑜和《西厢记》中张珙的艺术形象塑造、排练和演出。

1959年国庆,中国京剧院和北京京剧院为庆祝建国10周年要排两出大戏,一出是《赤壁之战》,一出是《西厢记》。在这两出戏里,叶盛兰都担当主演。两出戏都是新编的戏,每出戏都3个多小时。叶少兰说:“有很多台词要父亲背,他根本没有休息时间,上午在人民剧场排《赤壁之战》,下午晚上就要排《西厢记》,而且晚上还要参加演出。他那时候累得经常挂急诊,都是我陪他去医院。他打着吊瓶躺在床上,怕时间来不及,在病得那么严重的情况下还让我在边上读本子。”父亲这种宁肯牺牲了自己也不能委屈了艺术和观众的态度至今仍然让叶少兰唏嘘不已。

在当时的情况下,叶盛兰正是以艺术创作来救赎自己屡遭伤害、饱受刺激的心。

叶少兰说:“‘文革’中传统戏遭禁锢,其他行当还可以演现代戏,惟有小生行当几乎被判死刑,我父亲看到1978年以后老戏慢慢恢复,就天天盼着能从广播中听到小生的唱腔,然而直到他生命的最后一刻也没有从收音机中听到一句小生的声音,对他来说真是最大的遗憾。临终前他很超然,医生要他留遗嘱,他对家务、财产、所受迫害一字不提,甚至向他传达党中央给错划的“右派”平反的决定,他似乎也早在预料之中,没有任何表示,而他在录音中的内容全部是关于他所放心不下的艺术。

著名作家刘绍棠讲了句掏心窝子的话:“我说一句并非过头的话:如果没有叶盛兰的艺术成就,京剧小生这个行当很可能被行政命令取消了。解放以来,有多少貌似内行的力笨,打算以老生或武生取代小生,都未能得逞,就因为叶盛兰这座丰碑是推不倒的。”

43岁被错划右派,50 岁,他永远地离开了魂牵梦绕的京剧舞台,65岁,他抱憾逝于北京。1978年12月,叶盛兰先生去世后,他的所谓“右派”问题才得到彻底改正。

叶盛兰先生娶妻刘淑卿,生有四女二子,叶莉珠(即叶黛森)、叶凤珠、叶金娣、叶玉珠姐妹均未从艺;长子叶蓬,次子叶强,乳名金泰,工小生,即叶少兰,继承父艺。