【引言】

“红军长征的路程,真的达到了两万五千里吗?”有人拿起GPS测量,有人则对着地图细细盘算,结果绕来绕去,发现这段路的距离,根本不能用简单的公里数来衡量。今天咱们不谈那些复杂的概念,就实实在在地说说红军走了多长时间、走了多远的路,还有都有谁参与了这场真实又充满传奇色彩的“世界奇迹”。

【到底叫啥?走了半年才想起叫长征】

1934年10月10号,红军的主力悄悄地从江西的瑞金、于都这些地方开拔了。他们可不是出去游山玩水,也不是去表演节目,而是作为共产党手里的王牌部队,开始了一场特别不容易的战略撤退。但那时候,这场对整个民族都至关重要的大行动,还没有“长征”这么个响当当的称号。

那时候的文件记载中,这次行动被叫做“冲出包围”“长途跋涉”“策略性撤退”或者“向西进发”,听起来更像是临时凑合的叫法,没啥沉甸甸的感觉。

到了1935年2月23号那天,红军的总政治部发出了一个给工农群众的信,里头头一回在正式文件上写了“长征”这两个字。说起来,真正让这个词火起来的是朱德。

1935年5月份,中央红军走进了四川的冕宁彝族地带。那会儿,朱德总司令在那儿宣布了一份《红军告示》。告示里头说了:“咱们红军这一路长征,走得那是顺风顺水,跟砍竹子似的,一节一节全给攻下来了。”

这句话的威力不只是因为它说起来铿锵有力,更重要的是,它头一回把“长征”这个词跟实际行动对应上了。没多久,在冕宁县革委会的大会上,朱德又一次当众提起了“长征”。这意味着,红军总算是给自己的这段艰难旅程定了个称呼。

6月10号那天,《前进报》头一回用“远程征途”来讲红军的行动,这种说法听起来就像现在的新闻报道。到了6月12日,张国焘和徐向前他们给毛泽东发电报,内容是这样的:“西征的队伍走了上万里长征路,一次次攻下大城市,不断打败厉害的敌人。”电报最后写了“向前代笔”,这应该是徐向前第一次在书面上用“长征”这个词。

到了8月5号那天,中共中央在毛儿盖开了个政治局会议,会上弄出了个《一、四方面军会合后的政治形势和任务决议》。在这个决议里头,它说的是“一方面军走了一万八千里的那个长途行军”。这一回啊,算是正式文件里头头一回正儿八经地用上了“长征”这俩字儿。

1935年10月19日那天,红一方面军抵达了陕北的吴起镇。算一下时间,从江西瑞金出发,一路走过来,整整花了一年又九天。在那天的讲话里,毛泽东头一回清楚地说了:“咱们好多部队啊,走了足足二万五千里路。”

因此,“长征”并非出自某个人的凭空想象,而是在红军战士的脚踏实地中逐渐形成的,是朱德、毛泽东、徐向前等人一边行进一边实践总结出来的结果。

“二万五千里”这个数字,可不是随便猜猜的。它是根据真实的战地行军记录、详细的作战路线规划,还有团级以上司令部的每日行进情况,一点一点加起来,算出来的平均路程。

起初,这条路并没有被称为“长征”。走到半道上大伙儿才恍然大悟,这哪是场轻松的跋涉,它代表着历史的重大转折,是民族的命运转折点,更是一趟无法掉头、关乎生死的艰难旅程。

【真走了两万五?有人拿GPS测量】

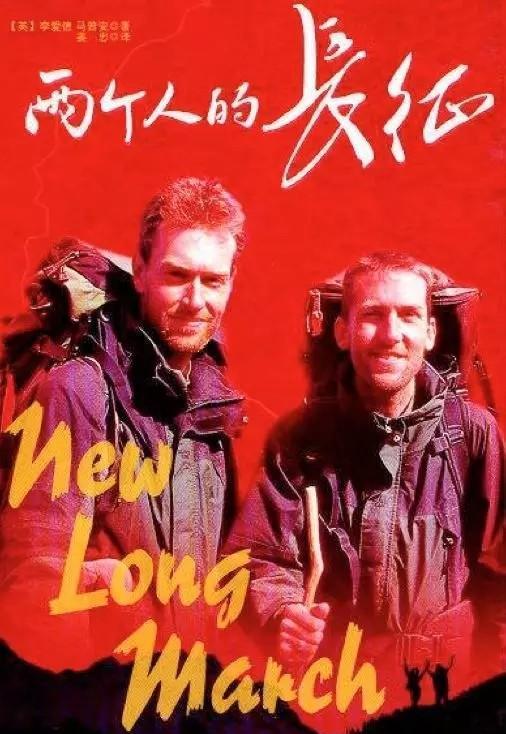

2002年秋季,俩英国哥们儿玩了个“超酷的复古行走”。一个叫安普马,一个叫德爱李,他俩自称是《西行漫记》的铁粉。花了五个月时间锻炼身体,然后就背起包,从江西最南边开始,一路朝着西边进发,打算沿着当年红军长征的脚印走一遍。

这两个英国佬走了一年时间,最终在2003年11月的时候到了陕北。路上,他们用GPS来定路线,还访问了好多当年的老红军和目击者。回到老家后,他们合作出了一本书,书名挺直接,就叫《两个人的长征路》。

书还没热乎呢,里头的数据就先炸了锅。马普安和李爱德跳出来说,红军长征压根儿不是“二万五千里”,也就走了个12000到13000公里,换算过来,就是1.2万到1.3万华里左右。他俩声称,按他们的法子量了量,红军那数字啊,给“放大”了。

这一回,大家议论纷纷。一个话题被摆了出来:红军长征究竟走了多少路程?

红军长征究竟走了多远?是不是真的有二万五千里那么长?他们有没有夸大其词呢?这个问题,咱们不能光听别人说,得用事实说话,得靠实际走过的路来衡量。其实,“二万五千里”这个说法,最早是毛泽东在六盘山时写的《清平乐·六盘山》里提到的:“不登上长城就不算好汉,算一算路程,已经走了两万多里。”

后来,1935年11月13日,中共中央在发布的《为抗日救国告全体同胞书》里头,正式认定了这个数目。

为啥说这个数字不是瞎扯的呢?原因就在于红军每天的行军都有实实在在的记录。大军团以上的单位,每天都会记下自己走了多远,就连中央机关也是天天都有日志备案。毛主席自己回忆过,1937年他在抗大讲话时,清清楚楚地解释了这个算法:一天平均走70里路,一年365天不停歇,那加起来就是大约25550里地。

另外,红军在行军路上可不走直线。他们得绕开敌人的堡垒,爬过白雪皑皑的山头,穿过茫茫草地,路线常常是弯弯曲曲的,像S形、U形,有时候还得来回跑。就拿四渡赤水来说,红军在赤水河边来来回回走了四趟;还有抢泸定桥那会儿,战士们一天之内就急行军了120多公里。因为敌人强大,我们力量小,地形还特别复杂,红军就不得不经常变换位置,绕着圈子行军。

那英国朋友们呢?他们大多选择的是县城连县城的马路,一路上还会停下来歇歇脚、万一病了还得找旅馆住下,或者打个出租车。他们体验的是2000年左右的中国,而非1930年那会儿战火纷飞的日子。他们在测量路线时,绕开了大雪覆盖的山脉、广阔的草地、渺无人烟的区域,也没冒险走那些被敌人控制的、弯弯绕绕的小路,所以遇到的困难自然就少了许多。

另外,红军到了新的扎营地,他们才不会急着躺下歇脚呢。他们得赶紧布置警戒,四处找水,想办法弄吃的,还得安顿好伤员。这些事儿,可没人给他们记在账上,但每一步都实实在在增加了他们的征途难度。

这么说吧,用现在的GPS去追踪当年红军走过的路,就好比拿尺子去量空中的云朵,根本不是一码事。你溜达一年,鞋子换了两双,而他们一天就能走240里,脚上穿的还只是草鞋。你这是在悠闲地徒步旅行,红军那时候可是豁出命在赶路。

【走了多久?多少人?结束时的人数令人痛心】

红军的长征之路,又长又艰难,但最关键的是,它像一场接力赛,每个人都得拼尽全力,确保能跑到最后。

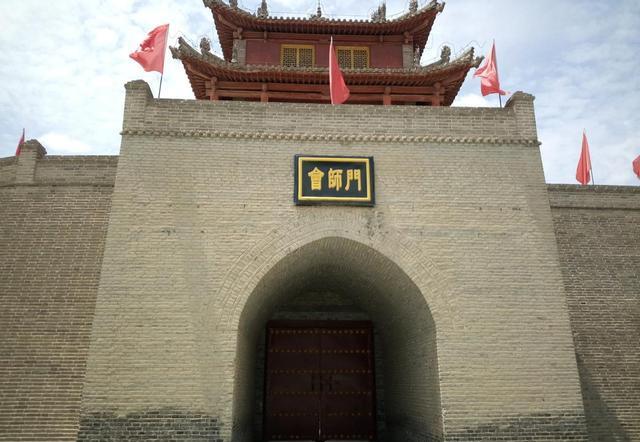

从1934年10月10日开始,中央红军从江西的于都、瑞金这些地儿迈开步子,一直到1936年10月22日,三大主力在会宁聚到一块儿,这长征啊,一走就是两年又十二天。

长征这事,不光是一个部队在行动,它是四大红军主力的共同壮举。这四路大军啊,各有各的出发时间,各有各的行进方向,走的路线也不一样,但大家心里都揣着一个目标,那就是陕北。就这么一路走,一路拼,到了1936年10月22日,在会宁这个地方,三大主力终于聚到了一块儿,胜利会师了,这也代表着长征圆满地画上了句号。

那到底走了多远呢?说起来,红一方面军走的那个“二万五千里”,就是说他们从江西出发,走过了十一个省份,按照以前的行政区划来算,就是福建、广东、湖南、贵州、四川、云南、西康、甘肃、陕西这些地方,总共加起来差不多有12500公里。红四方面军呢,他们走了大约有1万里路;红二方面军,走了接近1.9万里的路程;还有红二十五军,也走了快有1万里的样子。

会派出多少人去呢?最终又能有多少人平安归来?

开始行动时,总共有差不多19万大军:其中,第一方面红军有大约8万6千8百人,第四方面红军有近8万人,第二方面红军大概是1万7千人,而第二十五军则有差不多2千9百人。

不过,等大家好不容易走到陕北,人数已经大减,大概只剩五万八千人左右。其中,红一方面军到那儿时,人数已经少得可怜,就剩七千来人;红四方面军呢,大约三万三千人;红二方面军,大概一万四千三百人;倒是红二十五军,人数还涨了点,有三千四百人了。

直接少了13万人。这是一场关乎生死的大挑战,人们用血肉之躯,硬生生走过了雪山草地,扛过了枪炮轰鸣的战场,完成了一次艰难的远行。

会宁标志着新的开始,而非结束。那些挺过艰难岁月的人,后来变成了抗战的中坚力量,新中国的建造者。长征路上没有半点虚假,只有实实在在的步履和献身。直到现在,“二万五千里”这几个字,绝非夸大其词,而是信念的象征,是当年人们穿着草鞋一步步走出来的国家基石。

参考素材