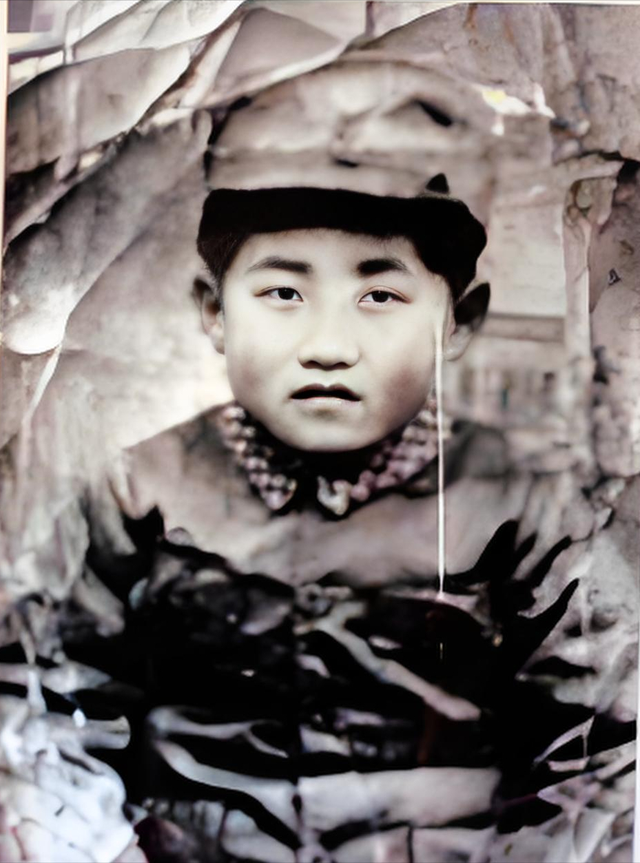

“她扎着军官皮带,帽子上戴着红星,那里人人喜欢她。她像个小元帅,深为自己有个‘土匪’父亲而骄傲。”

这段文字出自斯诺的《红星照耀中国》,里面人人喜欢的“小元帅”便是刘志丹的女儿刘力贞。

1936年,刘志丹在东征战役中壮烈牺牲,时年33岁,留下了妻子同桂荣和女儿相依为命,当时的刘力贞还不满7岁,就此成了烈士遗孤。

而失去丈夫的同桂荣,一边独自抚养女儿长大,一边继承丈夫遗志,为革命英勇奋斗。

她曾亲手给毛主席等中央领导人做过棉鞋,也曾亲自为贺子珍接生,将李敏带到了人世间,纵然她比毛主席和周总理都要小,但这并不妨碍他们亲切地称呼她为“刘嫂子”。

那么这位“刘嫂子”,究竟是怎样和刘志丹缔结婚姻的呢?她在刘志丹去世后,又和女儿过着怎样的生活呢?

刘、同两家的娃娃亲

刘、同两家的娃娃亲同桂荣出生于1905年,她比刘志丹小两岁,家住陕北吴起镇,祖父同锡瑞和刘志丹的祖父刘士杰是至交好友,两家来往密切,关系更是亲如一家。

为了延续这种家族间的亲密,两家祖父给自家孙辈定下了婚约,也就是我们常说的“娃娃亲”,而婚约对象正是同桂荣和刘志丹。

虽说是父母之命,但刘志丹也没有表示出强烈的反对,等到了适婚年纪时,双方家人便催促着他们成亲。

彼时的刘志丹正在外地求学,广受新思想的冲击,好在他并未如其他进步青年一般,对包办婚姻深恶痛绝,反倒抽出时间办了婚礼。

婚后两人相处得还算不错,同桂荣和那个时代的大多数传统女子一般,并没有大名,家里人都喊她“三秀子”。

刘志丹知道后,就专门给她取了一个大名——同桂荣,这个“桂”字便是从他的名字中择取而来的(刘志丹原名叫刘景桂)。

“你姓同,我的名字最后一个字是桂,结合在一起,后边再加一个荣字,就叫同桂荣吧,寓意同生活、同奋斗、同光荣!”

他也的确说到做到,哪怕同桂荣没什么文化,也没有接触过进步思想,但刘志丹非但没有嫌弃,反而主动当起了妻子的老师,不仅教她读书写字,还会把自己在外的见闻和革命思想传递给同桂荣。

夫妻恩爱的前提,必定得是相互理解、共同进步,不然一方在前进成长,另一方却始终止步不前,乃至倒退,那么他们必然会分崩离析。

鲁迅和朱安就是一个绝佳的范例,但凡朱安愿意跟上鲁迅的脚步,又如何会有之后的悲剧呢?

所幸同桂荣理解丈夫的这番苦心,也愿意睁眼看世界,走出自己的一亩三分地。

只可惜好景不长,幸福的婚后生活还没持续多久,刘志丹就开始为革命四处奔走,夫妻俩也因此聚少离多。

刘志丹于1925年加入中国共产党,后去黄埔军校学习,毕业后即参加了北伐战争,结果没多久,国民党就撕破了脸,大搞反共活动,刘志丹不得不转入地下活动。

渭华起义失败后,刘志丹奉命返回陕北,此后几年一直致力于建立陕北革命根据地,1933年11月后,刘志丹历任红26军42师参谋长、师长,与地方武装相互配合,开展游击战争。

1934年,刘志丹领导的陕甘边区发展得越来越大,逐渐引起了蒋介石的注意,当得知领军人物是刘志丹时,老蒋大为破防,毕竟当年在黄埔军校时,他就对其青眼有加。

当初了拉拢刘志丹,蒋介石不惜重金利诱,结果人家转头就投了他的对家,这让老蒋如何不气恼?

眼下正是新仇旧恨一起来,国民党军队立即就对陕北发动了大规模的“围剿”行动,面对来势汹汹的敌人,刘志丹迅速带着部队进行转移。

然而敌人早已把他当成了眼中钉肉中刺,抓不动刘志丹,那就拿他的家人开刀,扬言掘地三尺也要抓住刘志丹的家属。

同桂荣虽然没有读过多少书,但在刘志丹耳濡目染的熏陶下,她对革命自有一番认知,她既是刘志丹亲密无间的伴侣,也是他忠贞不二的战友。

那些年刘志丹在从事革命工作时,也是她作为中间人向党组织传递信件、站岗放哨;她为红军做军装;为百姓宣讲革命思想;为红军同志打掩护。

在她还未正式参加红军、加入共产党之前,就已经在为革命做贡献了。

因此在得知国民党反动派搜捕刘志丹家属时,她当机立断地带着全家老少十多口人逃进了深山老林。

一起跑目标太大,于是她让大家分开逃往不同的地方,即便有人遗憾被捕,也无从得知其他人的下落。

而同桂荣带着女儿藏在一个密林山洞里,一次为了给孩子找吃的,她只好冒着危险出去,不料被敌人发现后一路追赶,那时同桂荣想的却是:

“刘志丹的婆姨(妻子),就是死了也不能让敌人抓去。”

为此她跳下了一个山沟,幸运的是被一处灌木丛给挂住了,不然她比丈夫还走得早。

后来她带着女儿在那个不见天日的山洞里足足待了8天,才被游击队员找到,接回了陕甘宁根据地,得以和刘志丹团聚。

根据地上的“刘嫂子”

根据地上的“刘嫂子”经过这次惊险的“围剿”活动,同桂荣也得到了极大的成长,她从一个传统的家庭妇女成长为了一个拥有革命意识的女战士,并在同年正式参红军,做起了后勤工作。

1935年春,蒋介石卷土重来,对陕甘根据地进行了第二次围剿,并大肆宣传虚假消息,扬言刘志丹已经被他们击毙。

面对这种言论,同桂荣没有后退,也没有相信,她坚定地认为,只要是为革命献身,就没有什么好怕的!

不仅如此,同桂荣还是根据地同志们的“刘嫂子”,经常在部队里给大家帮把手,比如做做饭、缝缝衣服等,每当中央领导人开会时,她都会做一次自己的拿手菜来招呼大家,被战友们笑称是改善伙食了。

除此之外,有一次机缘巧合下,她发现毛主席居然穿着一双单鞋过冬,于是她立马就给对方做了一双又厚又暖的棉鞋,以至于多年后,毛主席都对这件事念念不忘,即使是建国后,他也还念叨着同桂荣当年做的那双棉鞋。

可惜的是,这种温馨的生活并未持续太久,1936年3月,刘志丹率红军第28军参加东征战役, 不知道是否是心中有所预感,临行前他对同桂荣说出了一番肺腑之言:

“我这次上前线,是再次为我的信念而奋斗,这一去可能时间很长,我对你和孩子关心不够,你要谅解。”

谁也没想到,刘志丹竟是一语成谶,此一去不仅时间很长,而且再也没能归来了。

1936年4月14日,刘志丹在战斗中英勇牺牲,年仅33岁。

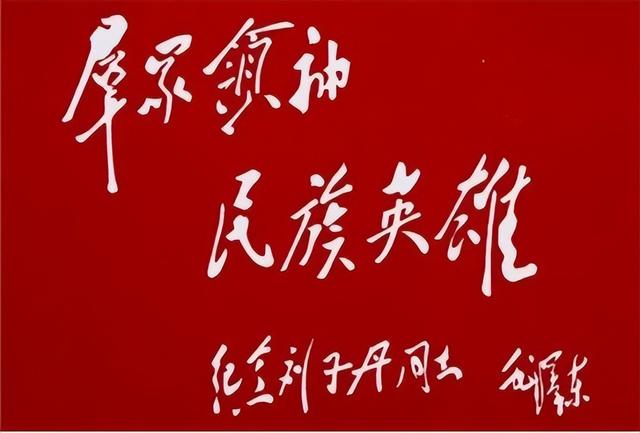

噩耗传来时,同桂荣伤心欲绝,党中央也是扼腕叹息,为了纪念他的牺牲,中央将其出生地改名为“志丹县”,以此来追思牺牲的刘志丹。

丈夫牺牲后,同桂荣虽然悲痛万分,但并未选择改嫁,而是独自抚养女儿刘力贞,当时贺子珍正怀有身孕,为了照顾这个比她小了5岁的好姐妹,同桂荣在走出爱人离去的阴影后,就马不停蹄的投入到了照料孕妇的生活当中去了。

1936年冬,贺子珍即将分娩,无论是毛主席还是贺子珍,第一个想到的就是去找同桂荣,当时延安环境十分艰苦,但同桂荣还是早早地就为这个新生命的到来,准备好了小被子、小衣服等物品,看得贺子珍非常感动。

之后在同桂荣的帮助下,贺子珍顺利的生下了一个女儿,就是李敏,奈何没多久贺子珍和毛主席感情破裂,随即带着李敏去了苏联,导致两人几十年都不曾见过一面。

1938年,同桂荣加入中国共产党,此后十几年也一直为革命事业贡献自己的一份力,全国解放后,她则长期投身于幼儿教育工作,担任过幼儿园的名誉院长和全国政协委员。

1985年,80岁的同桂荣依然不服老:

“继承志丹遗志,将革命进行到底!”

晚年的同桂荣,始终没有忘记刘志丹,对她来说,是丈夫引领她走上革命的道路,见到了前所未有的广阔世界,纵然英年早逝,也永远留在了她的心中。

1999年5月4日,同桂荣在西安因病离世,享年94岁,时隔63年,她终于去见刘志丹了。

虎父无犬女

虎父无犬女除了刘力贞外,刘志丹和同桂荣还有两个儿子,但都没能养大就夭折,因此夫妻俩只有这么一个独女了。

而刘志丹牺牲时,刘力贞才不到7岁,虽说因为革命,父女俩相处的时间并不长,但亲缘关系却很牢固,在幼年的刘力贞心中,父亲就是一个当之无愧的大英雄。

只可惜英雄早逝,剩下她和母亲相依为命,这对刘力贞来说是不幸的;但同时她又是幸运的,尽管父亲不在了,可她却是被爱包裹着的小姑娘,不管是母亲,还是那些叔叔阿姨,哪一个都对她照顾有加。

年幼的刘力贞在充满爱和正义的氛围中长大,也继承了父辈的红色基因,在她的心中,父亲就是一个为国牺牲的大英雄,作为他的女儿,自己也要紧随父母的脚步。

1937年,刘力贞被送到延安读书,在那里她读完了小学和中学,并在老一辈革命家的关怀下,度过了整个少年时代。

1948年,18岁的刘力贞成为了延安大学校部秘书,并在这里认识了未老的伴侣——《陕西日报》的记者张光。

新中国成立后,刘力贞前往中国医科大学学医,立志成为一名救死扶伤的医生,毕业后她又考上了上海第一医学院选调研究生,成为10名入选者之一。

都说活到老,学到老,何况年纪轻轻的刘力贞?在这之后,她又学习了中医和针灸,由此走上了医学道路。

20世纪60年代,陕西发生了百年不遇的大旱灾,面对这种极端情况,组织上决定派遣一支医疗队前去巡回治疗。

那时刘力贞正因为患上肺结核而不得不停止学业,但在得知此事后,当即要求参加医疗队,慷慨激昂地表示:

“我要去那里,那儿有我千丝万缕的根。我是刘志丹的女儿,是父亲让我这样做的!”

见她如此坚定,组织只好松口答应,就这样,时隔多年,她又回到了陕北故乡,并在这里带着医疗队巡回治愈了一个又一个病人。

而后刘力贞也没有离开陕北,就这么留在了西安从事医疗工作,直到1993年4月正式离休。

退休后的刘力贞仍然不忘回馈社会,担任陕西省老区建设促进会会长,积极老区建设提供建议。

2014年11月3日,刘力贞因病在西安离世,享年85岁。

从刘志丹到同桂荣,再到刘力贞,我们能看到革命的火种在薪火相传,从一个人传到另一个人身上,乃至一代的身上。

不管是壮烈牺牲的刘志丹,还是甘于奉献的同桂荣,甚至是继承父辈遗志的刘力贞,都值得我们去铭记、去缅怀、去感恩。