在时间的长河中,有些故事如同细沙,随风轻轻飘散,而有些则犹如璀璨的宝石,即便历经沧桑,依旧闪耀着光芒,让人难以忘怀。傅达仁的一生,便是后者中的瑰宝。他的故事,不仅仅是一段个人的历程,更是对生命意义、尊严以及人性选择的深刻探索与反思。生与死,这一古老而永恒的主题,在他的人生旅途中展现了独特的光彩。

出生于波澜壮阔的时代背景下,傅达仁的一生充满了跌宕起伏的故事章节。他早年的经历,就如同一部史诗般波诡云谲,不仅见证了历史的洪流,也深刻雕刻了他个人命运的轮廓。从篮球场上的风云人物到声名显赫的体育解说员,再到面临生命终章时的沉思与选择,傅达仁的人生旅途,犹如一曲动人心弦的交响乐,既有激昂高亢的篇章,也有深沉凝重的旋律。

然而,正当他步入人生晚年,面对身体的病痛与生命的脆弱时,他做出了一个让时代震动的选择——追求安乐死。这一选择,不仅触动了人们对于生命尊严和自主选择权的深层思考,更在社会上掀起了一场关于道德、法律与人性的广泛讨论。傅达仁的最后旅程,就如同他一生的缩影,充满了勇气、探索和对生命深刻的理解与尊重。

如今,让我们跟随傅达仁的脚步,探寻他那充满传奇色彩的一生,从他的早年飘摇到晚年的决断,每一步都蕴含着对生命、爱与自由的深刻思考。这是一段关于勇气、爱、痛苦与解脱的旅程,每一刻都闪烁着人性的光辉。

在那个动荡的时代,傅达仁如同一颗被命运抛洒的种子,在硝烟弥漫的历史长河中孕育而生。1933年,这个将来走上非凡道路的灵魂,在中国的大地上呱呱坠地,却未能预见自己一生的跌宕与传奇。他的父亲,傅忠贵,是国民党鲁北游击军的英勇司令,1938年在抵抗日寇的战火中壮烈殉国,留给傅达仁的,仅是勋章背后的故事与无尽的思念。母亲,这位坚韧不拔的女性,在带领儿子漂泊求生的路上,也因劳累过度而撒手人寰。

孤儿的身份并没有使傅达仁屈服于命运的压迫,反而在逆境中孕育出了他坚韧不屈的性格。他的童年,是在宋美龄开办的“遗族学校”里度过的,那里不仅为他提供了知识的养分,更是在他幼小的心灵里种下了坚强和自立的种子。1949年,随着历史的巨轮转动,傅达仁跟随国民党撤退至台湾,这个岛屿成为了他新的生活舞台,也是他传奇一生的起点。

在台湾,傅达仁的身影开始在篮球场上闪耀,青年时期的他,以篮球运动员的身份展现出了超凡的才华和不屈的斗志。这段经历,不仅磨砺了他的意志,更为他后来的转变铺垫了坚实的基础。他的生命里,仿佛总有一股不息的力量,推动着他在风云变幻的世界中不断前行,寻找属于自己的舞台和命运。而这一切,都始于他那充满挑战与变数的早年生活。

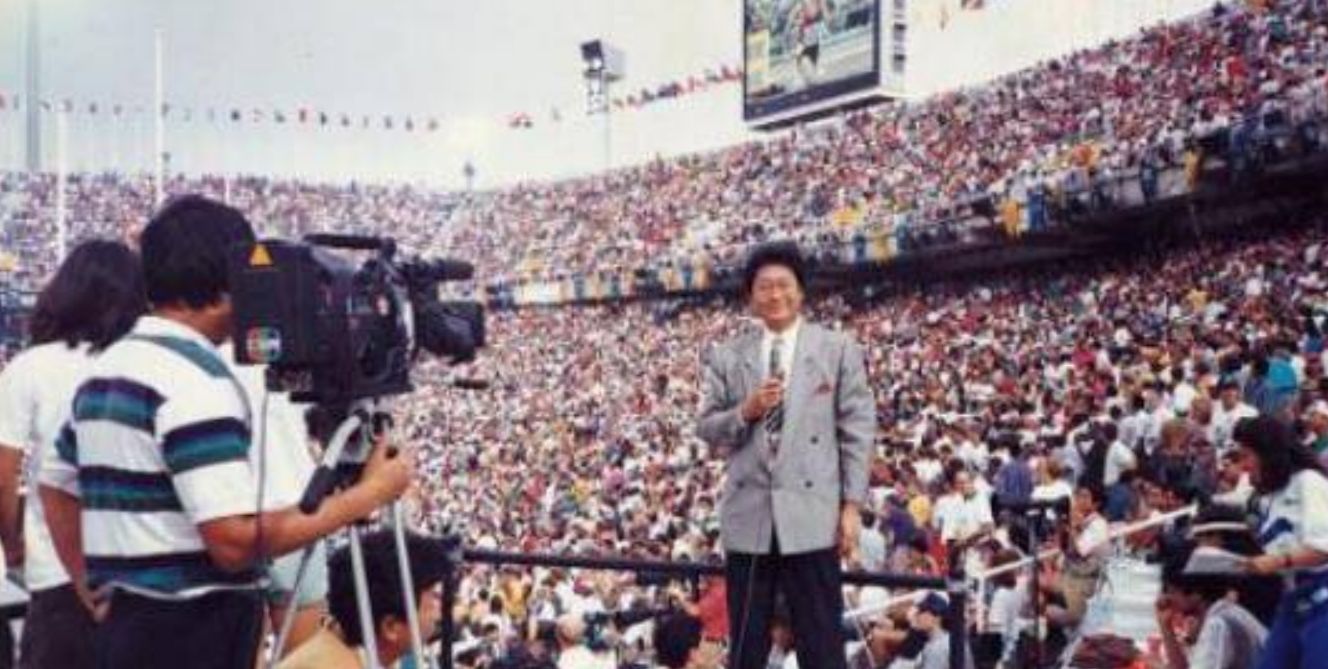

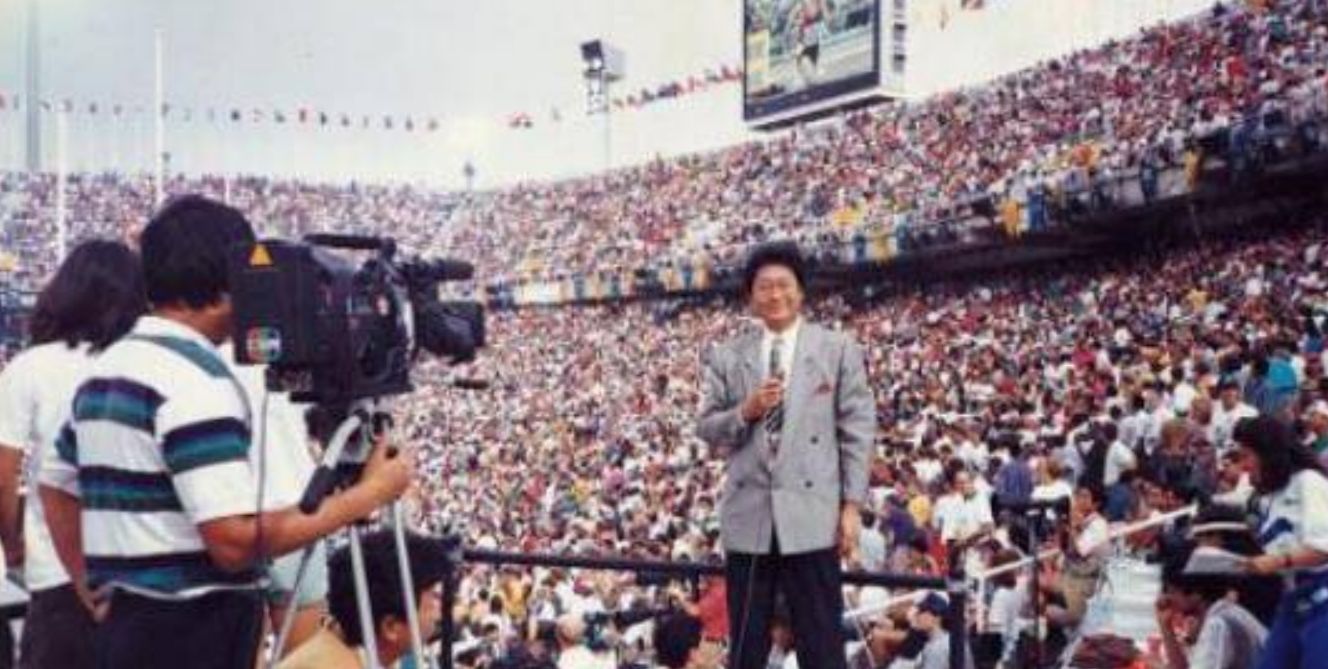

随着岁月的流逝,傅达仁在台湾的土地上扎根,他的生命轨迹如同一条蜿蜒的河流,流经职业运动员的激荡岁月,最终汇入体育解说员这一宁静的港湾。篮球场上的辉煌成就,是他年轻时的荣耀标志,但随着时光的推移,傅达仁选择了更为平和而深远的方式,用声音和言语,将对体育的热爱与理解传递给了无数观众。在1969年,他更是凭借自己的智慧与策略,指挥马来西亚队战胜了中华台北队,这一壮举,让他的名字在体育界留下了浓墨重彩的一笔。

然而,真正构成傅达仁人生画卷的,不仅仅是他在职业领域的成就,还有他那复杂而深情的家庭生活。面对与妻子郑贻生育上的困难,傅达仁以一种超乎寻常的胸怀,接纳了“红颜知己”陈秋萍及其所生的儿子,傅俊豪。这份包容,不仅化解了传统家庭观念中的障碍,更在傅达仁的家庭中营造了一种特别的和谐与爱。

在这个非典型的家庭结构中,傅达仁扮演着父亲、丈夫和朋友多重角色,他用实际行动诠释了对家庭的承诺和责任。这份独到的家庭观,反映了他对生命深刻的感悟与尊重。他们一家四口的生活,虽然起初充满了争议和不确定性,但最终证明了爱与包容的力量,能够超越传统家庭的定义,创造出一种独特的幸福和谐。

在职业和家庭的双重舞台上,傅达仁以其卓越的才能和深邃的人生观,谱写了一曲曲动人的乐章,让人们见证了一个平凡人生通过努力和爱,演绎出非凡意义的可能。

随着光阴的流逝,傅达仁的身体开始被疾病侵蚀,生命的舞台逐渐褪去了往日的光辉,转而被病痛的阴影笼罩。最初,是胆囊的堵塞带来的剧痛,接着是胰脏癌的无情宣告,将他推向了生命的边缘。每一次手术,每一轮治疗,都像是与死神进行的较量,而胜利的代价则是不断减损的生命质量。

在面对这样的苦难时,傅达仁开始深刻地反思生命的意义与尊严。对他而言,继续活着意味着什么?是延续病痛带来的煎熬,还是在痛苦中寻找一丝尊严的光芒?傅达仁的内心深处涌现出了一个勇敢而又沉重的决定——追求一种尊严的离去,选择安乐死。这一选择,不仅是对自身极限的一种释放,更是对生命尊严的最高致敬。在傅达仁看来,每个人都应有权利决定自己生命的最终章节,即使那意味着提前谱写生命的终曲。这一决定,虽充满争议,却也展现了他对于生命深度的理解与尊重,引人深思。

傅达仁面对生命终章的决定,如同一叶扁舟在暴风雨中寻找归宿。他的选择,不仅是个人意志的体现,更是对生命尊严深思熟虑的追求。面对台湾社会对安乐死的法律约束与伦理争议,傅达仁决定跨越国界,向世界少数允许安乐死的国家之一——瑞士伸出求助之手。

这一决定的背后,是对病痛折磨下生命尊严的深刻反思,也是对个人选择权的坚持。傅达仁不愿意在疾病的折磨中苟延残喘,他渴望以一种平和、尊严的方式结束自己的生命旅程。然而,这条通往安宁的道路充满了艰辛与不确定。他首先要向瑞士的“尊严”组织提交申请,然后是面对家人的不解和反对,每一步都考验着他的决心与勇气。

在傅达仁的内心深处,他渴望得到家人的理解和支持。随着时间的推移,家人终于看到了他所忍受的痛苦,开始逐渐理解并接受他的选择。傅达仁与家人共同踏上了前往瑞士的旅程,那是一次充满混杂情绪的旅行,既有对未来的不确定和恐惧,也有对苦难终结的期待。

到达瑞士后,傅达仁面临的不仅是身体上的痛苦,还有心理上的挣扎。在完成所有法律程序和心理评估后,他被赋予了最终的选择权。在这个过程中,傅达仁表现出了难以置信的坚韧和勇气。他的决定并非一时冲动,而是经过深思熟虑的结果,是对生命尊严的最后坚守。

当傅达仁在“尊严屋”里与家人共度最后时光,每一秒都显得弥足珍贵。他用微笑和坚定的眼神告别了这个世界,选择了一种平和而尊严的离去。这一刻,不仅是傅达仁个人对生命终章的书写,更是对人类面对生死抉择时勇气与尊严的深刻展现。傅达仁的旅程虽然终结,但他对生命尊严的追求和对个人选择权的坚持,将永远激励着后人深思。

傅达仁选择安乐死的决定,在家庭内部引发了波澜。起初,这个选择如同冬日里的寒风,让亲人感受到了深深的震撼与不解。家人的心中充满了疑惑和恐惧,他们无法理解傅达仁为何要放弃与亲人共度的每一刻。然而,随着时间的推移,随着他们逐渐走近傅达仁内心深处的痛苦与挣扎,理解和接受开始悄然生根。在傅达仁坚定的决心面前,家人终于明白了他追求尊严死亡的深刻意义,这不仅仅是逃避痛苦,更是对生命尊重的最高形式。

社会的响应则更为复杂。傅达仁的决定激起了公众对于安乐死这一敏感议题的广泛讨论。一方面,有人赞扬他的勇气,认为他为生命尊严和个人选择权发声;另一方面,也有不少人出于伦理和道德考量,对安乐死持反对意见。傅达仁的选择,成为了社会对话的焦点,引发了关于生命价值、尊严死亡以及个人与社会责任之间平衡的深刻反思。

在这场社会与家庭的双重响应中,傅达仁的故事不仅仅是一段个人旅程的终结,更是激发了人们对生命最根本问题的思考。家人的最终理解与支持,社会上关于安乐死议题讨论的激增,共同构成了对傅达仁选择的回应。这些响应,既展现了人性中的爱与同情,也反映了现代社会在面对生命权利与道德伦理时的复杂性和多元性。傅达仁的生命故事,因此成为了一个触发社会深思与进步对话的力量源泉。

傅达仁的一生,如同一颗在历史长河中划过的流星,虽然短暂,却以其耀眼的光芒,照亮了生命意义与尊严的探索之路。他的故事,不仅仅是一个关于个人选择与勇气的叙述,更是一次对生命深邃价值的宣言。在他生命的最后一章,傅达仁以自己的方式,向世界展示了何为尊严地面对死亡,何为在苦难中寻找解脱的勇气。

傅达仁生命的遗产,首先是对安乐死议题的广泛关注与讨论。他的选择,成为了推动社会对于生命尊严、个人选择权和安乐死合法性的深刻反思,激发了公众对于这一敏感议题的广泛关注。在一定程度上,傅达仁的故事为安乐死这一复杂议题提供了一个人性化的视角,使之成为了人们理解和讨论的焦点。

其次,傅达仁的生命遗产还体现在对家庭爱与人性光辉的彰显上。在他的一生中,无论是面对职业挑战还是家庭困境,傅达仁都展现出了超凡的爱和包容。他的故事,教会人们即便在生命的低谷中,也能找到爱的力量,维系家庭的和谐与温暖。

最后,傅达仁的遗产是对生命尊重与个人尊严的坚持。他的选择虽然引发争议,但无疑展示了对生命深度尊重的态度。在面对生命终结时,傅达仁选择了一条符合自己信念和价值观的道路,这种对个人尊严的追求,为后人提供了宝贵的思考与启示。

傅达仁的生命故事,最终化作一股不灭的力量,激励着人们勇敢面对生命的挑战,尊重每一个生命的价值与选择。在这个意义上,傅达仁的遗产远远超越了他个人的生命,成为了人类共同探索生命意义与尊严的宝贵财富。