流量时代的谣言传播已形成齐全的黑色产业链,据《2023网络谣言治理报告》显示,造谣账号平均单条传播量可达300万人次,其核心在于利用公众的认知偏差制造信息茧房。

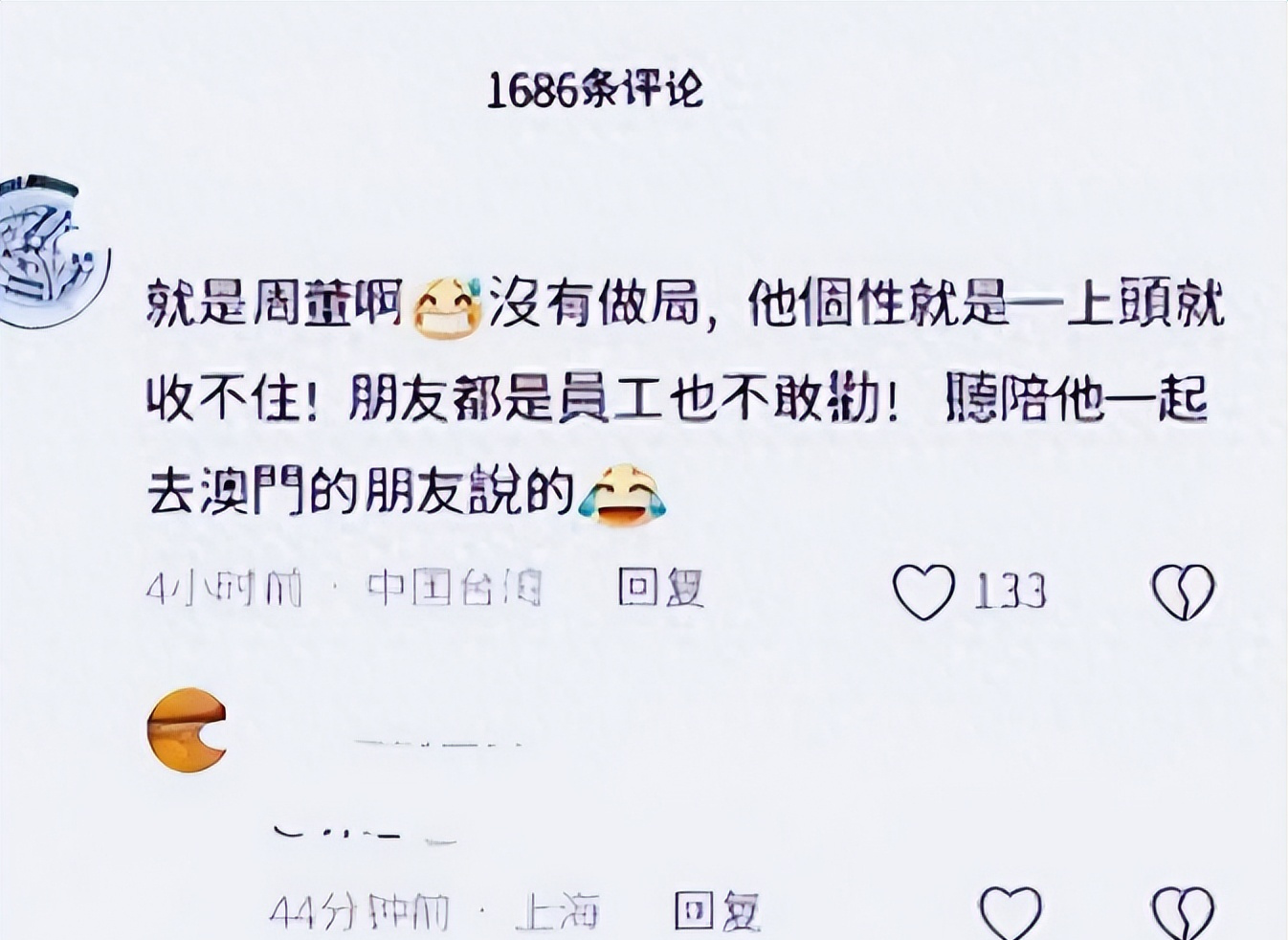

以近期周杰伦赌的谣言为例,造谣者精准抓住澳门娱乐场所的监管灰色地带,将明星日常社交动态中的赌场元素刻意放大,这种"碎片拼接"式造谣手法极具迷惑性。

笔者观察到,当前网络环境存在"造谣成本与辟谣成本1:1000"的荒诞比例,某MCN机构负责人曾透露,炮制明星黑料的市场报价仅需2-8万元,却能引发数亿级流量震荡。

聚焦周杰伦事件,银河娱乐场监控视频截图的模糊身影成为谣言导火索,实则该影像摄于2019年《周游记》综艺拍摄期间。更具杀伤力的是"周姓明星"的春秋笔法,这种不指名道姓却精准暗示的造谣方式,使当事人陷入"辟谣即对号入座"的困局。

值得注意的是,演唱会票务争议的旧闻翻炒存在明显策划痕迹——黄牛党借机哄抬票价,某票务平台数据显示谣言发酵期间二级市场溢价率暴涨47%。这印证了娱乐圈学者李星文的论断:"当代谣言本质是利益再分配的舆论武器。"

周杰伦团队的危机公关堪称行业范本,其核心在于打破"自证清白"的传统路径。当谣言甚嚣尘上时,合作十余年的编曲师黄雨勋突然晒出工作室合奏视频,画面中电子琴上的日期水印成为无声铁证。这种通过产业链上下游伙伴进行"生态化反辟谣"的策略,比苍白声明更具说服力。

杰威尔音乐选择在谣言传播72小时黄金期后发布声明,此时公众情绪已完成从猎奇到反思的转变,声明中"已固定287个账号证据"的精准数字震慑力十足,这正是危机公关专家王兵强调的"数据化威慑"。

黄渤"成功后才见好人"的生存哲学在当下更具现实意义。这位从酒吧驻唱逆袭的影帝,2023年监制的《热烈》大胆启用新人,正是对行业势利眼的无声反抗。

他在《十三邀》中坦言:"现在收到的剧本永远标注'男一号',却再难遇见《斗牛》时期那种扎进土里的角色。"这种困境折射出顶流明星的创作围城,正如导演管虎评价:"当资本把你托举到云层,就失去了触摸大地的能力。"值得玩味的是,黄渤近三年投资了7家影视科技公司,这种从"被挑选者"到"规则制定者"的身份转换,或许才是对抗行业寒冬的终极答案。

粉丝经济的崩塌已在数据端显现征兆,某顶流明星超话签到人数从巅峰期的日均180万暴跌至23万,印证着北京大学陈教授"流量王朝没有百年盛世"的预言。

技术革新方面,周杰伦所属的杰威尔音乐已引入区块链技术进行版权存证,这种将创作过程"上链"的前瞻布局,或许能筑起防御谣言的新长城。而艺人身份转换的紧迫性,从周杰伦接连收购电竞战队、成立元宇宙公司的动作可见端倪,这与其说是商业拓展,不如理解为在虚实交织的舆论场建造安全屋。

在信息甄别层面,传媒大学已开设"谣言解剖学"课程,教授学生通过天眼查验证商业谣言、借助鹰眼数据追踪传播链路。周杰伦事件中,有技术宅网友通过比对窗帘纹理破解"赌场监控"真相,这种民间智慧正是破谣利器。

而粉丝经济的转型阵痛,在周杰伦新专辑《空间》的创作纪录片中显露无疑——46岁的他反复纠结于"继续情怀输出还是实验创新",这种艺术家的成长烦恼,或许比谣言本身更值得关注。正如乐评人耳帝所言:"当我们在讨论谣言时,实质是在追问这个时代需要怎样的偶像。"