【前言:】

1988年,孙立人刚从监狱获释,得知某件事后,直接怒斥蒋介石无耻!

近日,在台湾一处寻常民宅内,一位年长者突发中风倒地不起。随后的他,如同失去自主能力的木偶,任由他人处置,眼神中流露出深深的哀伤。

这位老者身份为何?他与孙立人之间有何关联?孙立人又因何对蒋介石表达不满?要解答这些问题,我们需先了解孙立人的背景及其与蒋介石的关系。孙立人是国民党军队的重要将领,曾参与抗日战争,功勋卓著。然而,他与蒋介石之间并非一直和睦。孙立人因对蒋介石的某些决策持有异议,曾公开批评。至于这位老人,他可能是孙立人的旧部或亲友,了解孙立人与蒋介石之间的恩怨。通过这位老人的视角,我们可以更深入地了解孙立人对蒋介石的不满原因,以及当时国民党内部的复杂关系。

【被蒋介石软禁直到死亡】

1987年的某天下午,台湾一处住宅里,一位老年男子突然倒地不起。家人迅速将他送往医院,经检查确诊为中风。这次发病导致他全身瘫痪,从此只能卧床,日常生活完全依赖家人照料。

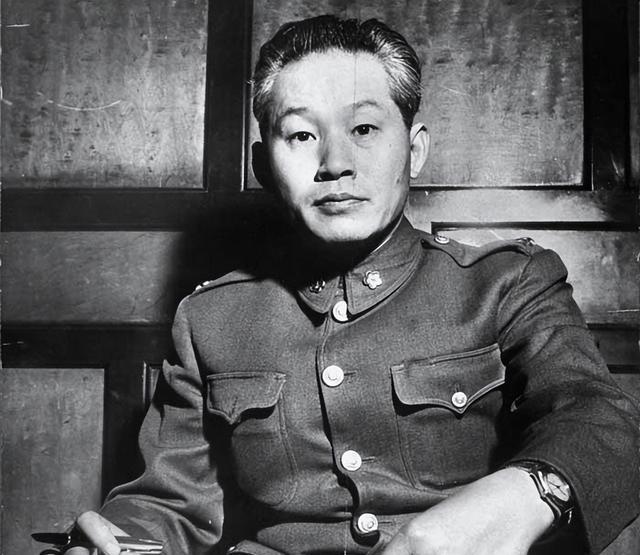

当医生宣布病情时,李鸿虽然全身无法动弹,但眼神中充满了焦虑与痛苦。没人愿意晚年如同行尸走肉,尤其是对于这位曾在抗日战场上英勇作战的国民党将领来说,这样的结局更令人难以接受。

李鸿的悲惨结局,蒋介石难辞其咎。蒋介石的行为直接导致了李鸿的不幸命运。两者之间存在着不可分割的因果联系。蒋介石对李鸿的遭遇负有主要责任。正是蒋介石的所作所为,使得李鸿最终陷入了如此困境。蒋介石在这件事上扮演了关键角色,对李鸿的命运产生了决定性影响。李鸿的不幸遭遇,很大程度上可以归因于蒋介石的行为。蒋介石的干预和决策,直接造成了李鸿的悲惨下场。李鸿的命运转折,与蒋介石的所作所为密不可分。蒋介石的举动成为了李鸿人生轨迹改变的关键因素。

【五四运动下觉醒的人】

1919年,五四运动在全国范围内如火如荼地展开,而湖南的一个小村庄里,一位年仅15岁的少年站在自家田边,望着眼前满是野菜的荒地,内心一片茫然。

他在思考,自己这一生究竟有什么价值,难道只能一直种地,把辛苦赚来的钱都交给地主,最后累死在地里吗?

李鸿出身于一个经济拮据的家庭,由于生活困难,他只接受了短暂的学校教育,便早早地承担起家庭的重担,投身于田间劳作。然而,李鸿心中怀有更大的抱负,他不甘于长期在地主的田地里辛苦劳作,渴望带领家人摆脱贫困,追求更加美好的生活。

随着革命思潮在中国广泛传播,李鸿深受感染,立志投身革命事业。1925年,在表叔的协助下,他成功考入中央警官学校,开启了革命征程。

李鸿尽管加入了国民党,但他真正认同的是孙中山提出的三民主义理念,而非蒋介石所推行的“剿共”政策。在长达十年的内战中,李鸿始终不愿与共产党为敌,因此在战场上采取了消极应对的态度。他认为,国内战争毫无意义,所有中国人应当团结一致,共同抵御日本侵略者和其他外部威胁。

【淞沪会战展现超强能力】

孙立人对李鸿的初印象非常好,他亲眼目睹了李鸿在与军阀作战中的出色表现,这让孙立人觉得李鸿是个有潜力的人才。

孙立人起初对李鸿在反共作战中的懈怠表现感到不满。然而,在凇泸会战期间,孙立人对李鸿的态度发生了转变。

李鸿作为机枪连的指挥官,在战场上展现了与平时截然不同的作风。他抛弃了以往的懒散态度,率领部队顽强抵抗日军的多次进攻,始终坚守阵地,毫不退让。

在战局危急之际,孙立人命令李鸿坚守阵地。孙立人原以为再次见到李鸿时,他已是阵亡的遗体。然而出乎意料的是,尽管李鸿遍体鳞伤,他依然坚持在前线指挥部队与日军作战。

与李鸿章交手的日本军队,其指挥官在当时被誉为"不败之师"的统帅。这支部队以出色的作战能力和丰富的实战经验著称,在多次战役中屡战屡胜,赢得了极高的军事声誉。日军指挥官凭借其卓越的战术指挥和军队管理才能,在战场上展现出强大的战斗力,成为当时东亚地区最具威慑力的军事力量之一。这支被冠以"常胜将军"美誉的部队,在与清军的对抗中占据了明显的优势地位。

孙立人晋升后的首个决策便是提拔李鸿。与此同时,他了解到李鸿秉持着“内部团结,避免内耗”的理念。

【坚守初心“背叛”国民党】

孙立人很快将李鸿视为自己的得力助手,并对他寄予厚望。李鸿的表现也没有让人失望,他在多次战役中屡建奇功。无论是在中印边境的冲突中,还是在缅甸的战场上,李鸿都展现了非凡的勇气和智慧,成功应对了各种挑战,带领部队取得了一次又一次的胜利。

李鸿在团队中的声望日益增长,成为备受尊敬的抗日英雄。然而,命运弄人,他最终不得不将枪口对准了曾经的战友。

国共冲突再度爆发之际,李鸿认清蒋介石是导致局势恶化的关键人物。双方原本已达成停战协议,但蒋介石私下与美国势力串通。随后,他公然违背和平协定,使中国重新陷入战火纷飞的局面。

李鸿对内部争斗深感厌恶,但由于立场差异,他不得不站在共产党的对立面。当时他身患重病,无法亲自参与战斗,但他向部下强调,必须优先保护平民的生命安全。

在解放军围困长春期间,对投诚的士兵提供了丰厚的安置待遇。共产党观察到李鸿的表现后,有意将其吸纳进解放军队伍。

李鸿坚决拒绝背叛国民党,同时也无意继续卷入内战的纷争。他向共产党明确表态,今后将彻底退出军事斗争,随后携家人返回故土定居。

在经历了漫长的军旅生涯后,李鸿原以为余生会在故土平静度过。然而,随着国民党部队撤至台湾,他意外接到了孙立人的邀约。这个突如其来的消息打破了他对未来的规划,将他再次拉入了命运的漩涡。

【前往台湾却被软禁】

李鸿对孙立人充满敬意,视他为值得信赖的领导和引路人。当孙立人提出让他前往台湾的建议时,李鸿毫不犹豫地接受了这一提议,立即启程赴台。

郑洞国曾对李鸿直言,即便他因病未能参与内战,蒋介石也不会轻易放过他。蒋介石为人睚眦必报,对李鸿的消极态度必然耿耿于怀,绝不会轻易原谅。

李鸿携家眷毅然赴台后,却意外遭遇了无期的禁锢。

孙立人并未对李宗仁抱有恶意,然而随着蒋介石撤退至台湾,美国对蒋的态度开始冷淡。甚至有传言称,美方有意支持孙立人接掌台湾的领导权,这一消息令蒋介石深感忧虑。

尽管孙立人多次公开宣誓效忠,但蒋介石依然没有放过他的打算。蒋介石对孙立人的影响力心存戒备,知道直接对他动手会引发麻烦,于是决定从孙立人的亲信入手。李鸿因此成了蒋介石用来警示他人的牺牲品。

1950年,李鸿刚到台湾不久,蒋介石就以涉嫌“通共”为由将他逮捕。与此同时,蒋介石还将孙立人周围的将领全部抓捕,借此向孙立人施压。

孙立人刚递交辞呈,蒋介石就以“通共”的指控将其逮捕,并判处终身监禁。

孙立人和李鸿最终在台湾的监狱中度过了余生,这样的结局完全出乎他们的意料。他们从未预料到自己会以这种方式结束人生,困在牢房之中,无法逃脱。两人的命运在此转折,曾经的辉煌与希望都化为了无尽的痛苦与煎熬。这种境遇不仅是对他们个人的打击,也反映了当时历史背景下个人命运的无奈与悲剧。

转眼间,25年光阴流逝。李鸿初到台湾时正值壮年,年仅47岁。当他重获自由时,已步入古稀之年,72岁了。他的获释并非因为冤案得以平反,而是由于蒋介石去世,才被免除了终身监禁的刑罚。

获释后的李鸿显得异常平静,他深知这一切怨不得他人。回想当年,他固执己见,未能采纳挚友的忠告,过分信赖蒋介石,最终导致今日的境遇。对此,他只有深深的自我反省,而无丝毫怨怼之情。

唯一让李鸿感到不满的是,尽管他始终忠于党,但蒋介石去世后,却无人为他澄清清白。此外,李鸿还渴望重返大陆,回到故乡探望。

李鸿在台湾去世时,他的冤案仍未得到平反。直到孙立人重获自由后,才为李鸿等人澄清了事实真相。在家属的努力下,李鸿的骨灰最终得以运回大陆安葬。

【结语】

在那个动荡的年代,能遇到一位如此明辨是非的将领实属不易。这位将军年轻时曾在外敌入侵时浴血奋战,立下赫赫战功。然而到了晚年,却因被人诬陷而遭遇不公,最终落得悲惨结局。

倘若李鸿当初采纳了朋友的劝告,选择留在大陆而非随孙立人赴台,他的晚年或许会沉浸在家庭团聚的幸福中。这样的选择,可能会让他避开台湾的种种变迁,转而在大陆的平静生活中找到慰藉。毕竟,与家人共度的时光往往是最为珍贵的,尤其是在人生的暮年。李鸿若能在大陆安享晚年,或许能享受到更多与亲人相伴的温馨时刻,这样的生活,无疑是对他一生辛劳的最好回报。