导读:买啤酒时,背面有这 3 种字眼,大概率是 "水啤",弄懂再买不吃亏!

在啤酒消费场景中,消费者常面临"高价≠优质"的困境。某知名电商平台数据显示,标价20元/瓶的进口啤酒与5元/罐的国产啤酒,可能共享同一类原料配方。这种价格与品质的倒挂现象,源于工业啤酒厂商通过原料替代、工艺简化等手段压缩成本。本文将深度解析啤酒包装上的三大"水啤"标识,揭示工业啤酒的成本密码。

一、原料表中的"替身演员":淀粉类原料的滥用

优质啤酒的原料构成遵循"四原法则"——水、麦芽、啤酒花、酵母。但工业啤酒厂商通过原料替代实现降本增效,其核心手段包括:

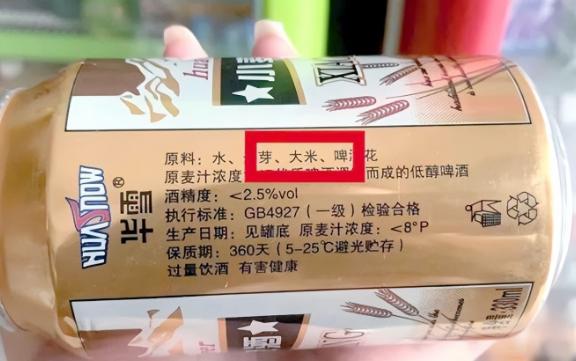

谷物替代:用大米、玉米、糖浆等替代大麦芽。某国产啤酒品牌配料表显示,其"经典款"中大米占比达35%,而麦芽含量不足50%。这种替代导致麦芽香气浓度下降40%以上。

酶制剂应用:通过添加淀粉酶、蛋白酶等生物制剂,加速非麦芽原料的糖化过程。某实验室检测数据显示,含大米成分的啤酒发酵周期缩短30%,但风味物质生成量减少65%。

糖浆增甜:直接添加玉米糖浆、葡萄糖浆等甜味剂。某工业啤酒品牌每升产品含糖量达8克,远超精酿啤酒的2-3克标准。

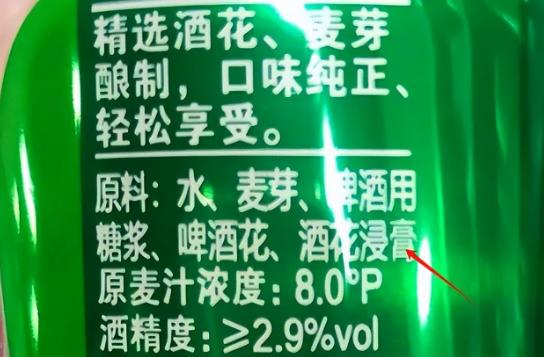

消费者可通过"三看"法快速识别:一看是否含大米、玉米等谷物;二看是否有糖浆、葡萄糖浆等甜味剂;三看麦芽种类是否单一。某国际啤酒巨头在华生产的"清爽型"产品,配料表同时包含大米、玉米糖浆、啤酒花浸膏,堪称"水啤"典型。

二、工艺简化的"数字游戏":原麦汁浓度的猫腻

原麦汁浓度(°P)是衡量啤酒品质的核心指标,但工业厂商常通过数字游戏误导消费者:

浓度虚标:某国产啤酒标注原麦汁浓度11°P,但实际检测值仅9.8°P。这种偏差源于检测方法差异——厂商采用快速检测法,而权威机构使用GB/T 4928标准检测。

浓度断层:主流工业啤酒的原麦汁浓度集中在8-11°P区间,形成明显"浓度洼地"。反观精酿啤酒领域,帝国世涛可达24°P,比利时三料啤酒普遍在18°P以上。

浓度与酒精度错配:某品牌10°P啤酒酒精度仅3.3%vol,而同浓度精酿啤酒酒精度可达4.5%vol。这种差异源于发酵工艺——工业啤酒采用低温短时发酵,而精酿啤酒使用传统艾尔工艺。

消费者可通过对比"原麦汁浓度/酒精度"比值判断品质。优质啤酒的比值通常在2.5-3.5区间,而工业啤酒常突破4.0。某畅销品牌11°P啤酒的该比值达4.2,印证其工艺简化程度。

三、添加剂的"隐身术":啤酒花制品的陷阱

啤酒花制品的滥用是工业啤酒的另一大特征:

制品与原花的区别:啤酒花浸膏、啤酒花制品等提取物,其α-酸含量仅为原花的60%-70%。某实验室对比显示,使用原花酿造的啤酒苦味值达25IBU,而使用浸膏的产品仅18IBU。

风味补偿策略:工业啤酒常添加香精、苦味剂等人工添加剂。某检测报告显示,某品牌"清爽型"啤酒含乙酸异戊酯(香蕉香型)、乙酸乙酯(果香型)等6种人工香料。

保质期魔术:通过添加抗氧化剂、防腐剂延长货架期。某工业啤酒标注保质期360天,而采用传统工艺的精酿啤酒保质期通常不超过180天。

消费者可通过"三查"法鉴别:查是否含"浸膏""制品"等字样;查是否标注"天然啤酒花";查是否含抗氧化剂(如异抗坏血酸钠)、防腐剂(如山梨酸钾)。某进口啤酒虽售价15元/瓶,但配料表含啤酒花浸膏、焦糖色、柠檬酸,实为"高价水啤"。

四、消费决策的"破局之道"

原料优先法则:选择仅含水、麦芽、啤酒花、酵母的产品。某精酿品牌配料表仅四项,但麦芽浓度达14°P,酒精度5.5%vol,苦味值35IBU,形成鲜明对比。

工艺参数比对:优先选择原麦汁浓度≥12°P、酒精度≥4.5%vol的产品。德国《纯净法》规定啤酒仅允许使用四种原料,其出口产品普遍达到该标准。

品牌信任度评估:关注比利时督威、美国迷失海岸等精酿品牌,其产品通过欧盟有机认证、美国BA认证等权威体系。某国产精酿品牌通过自建麦芽基地、冷链运输系统,实现从原料到成品的全程品控。

在消费升级趋势下,消费者需建立"原料-工艺-风味"三位一体的评价体系。某第三方测评机构数据显示,采用传统工艺的啤酒,其酯类、酚类等风味物质含量是工业啤酒的5-8倍。这种品质差异,正是"水啤"与精酿的核心分野。当消费者学会透过包装标签洞察产品本质,方能在琳琅满目的货架前,找到真正值得品味的佳酿,弄懂再买不吃亏。