在信息高度发达的今天,打破语言壁垒似乎易如反掌。

然而,在信息并不畅通的古代社会,成为两国语言的桥梁——翻译,却绝非易事。

那么,古代的翻译家是如何掌握两国或多国语言的?他们是否都曾踏足异国他乡呢?

1.

1.古代最早精通两个部族语言的群体,出现于部落联盟时期。

当时由于部落间互相征战,必然会产生一方胜利一方失败的结果。而胜利的一方往往会掠夺失败一方的人口和物资。

失败方中容貌秀丽的女性,常常会成为胜利方男子的婚配对象。他们生下的孩子,因为有一个精通A语言的母亲和一个精通B语言的父亲,往往就可以精通两种语言,这是顺理成章的事情。

时代的车轮滚滚向前,到了西汉时期,随着丝绸之路的开辟,中原王朝与西域各国的交流日益频繁,对翻译官的需求也愈发迫切。

使者张骞在出使西域前,就找到了一位优秀的翻译官——堂邑父。

堂邑父出生于陇西,属于汉朝和匈奴交汇之劫,因而从小便精通汉语和匈奴语两种语言,还擅长骑射,可以承担翻译与保卫工作,双方的合作非常愉快。

只是过了大宛、康居等地,抵达大月氏之后,堂邑父的工作就没那么容易完成了,因为大月氏人说的是吐火罗语,他也不会啊。

那彼此之间如何沟通交流呢?有这么一个曲线救国的办法。

之前途经大宛时,张骞带走了大宛的译者随行。大宛由于临近大月氏,一部分人可以听懂吐火罗语,那么这些听得懂吐火罗语的译者便可以将吐火罗语翻译成西域的一些语言。

张骞团队中会说西域语言的,便可以通过和大宛译者的交流,将内容翻译给张骞听。

就这样,张骞以一个集合了精通西域不同国家语言的翻译团队,实现了和距离汉朝极其遥远的大月氏畅通交流的目的。

放在今天,相当于一个中国人和一个德国人交流,双方都不懂彼此的语言,却各有精通英语的翻译,那就可以把各自的语言翻译成英语,再由英语译者翻译给本国人听。

这确实是一种十分有效的沟通方式。

2.

2.时代继续发展,到了唐朝时,不同民族之间的交流就更加频繁了。

这时候的翻译,一开始仍然是那种身处两种语言交流地带,因为耳濡目染,自然掌握多语的人们。

但是仅靠这些人是不足以承担巨大的翻译工作量的,而且有些人虽然会说语言,在文化素养方面却并不及格,无法承担更具含金量的文书翻译职责。

于是朝廷也会组建翻译的师资班底,通过授课的方法,让更多的人学会多门语言。

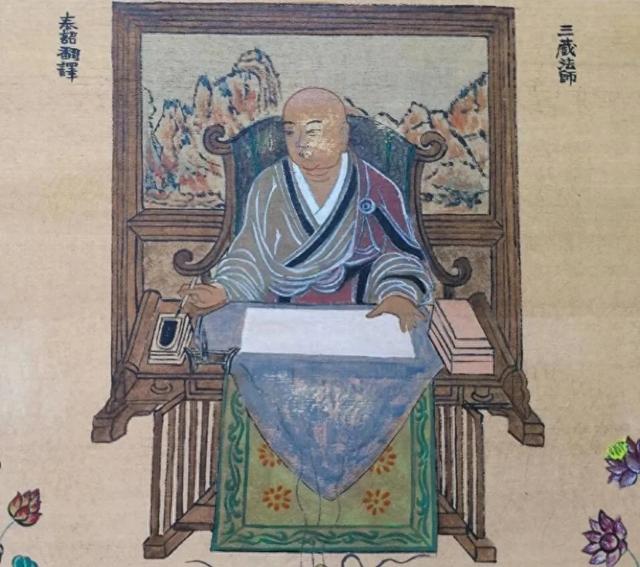

比如玄奘法师,年轻时向一些西域的僧人及胡商学习了梵文。到达天竺后,梵文水平已经越发精深。

回到中原后,玄奘除了研究佛经,传播佛教文化,更是开了译场,招收了大量学生,翻译了海量的经书。

如果单纯依靠住在两种语言交汇处,懂语言的译者的力量,佛教的传播肯定没有那么顺畅。

3.

3.唐代之后,历朝历代基本上也是承袭了这种方法,朝廷设有专职的翻译机构来承担对外交往工作,比如明朝会有四夷馆。

四夷馆兼教育培训和翻译于一体,每一种语言下面都有一个馆,分馆下面还有不同语言,相当于现在的“系”。

比如鞑靼馆里会有蒙古语、通古斯语、突厥语三个分馆,女真馆会有满语的分馆,西天馆会有印度语的分馆等。

随着时代的发展和国际关系的演变,四夷馆中的语言该淘汰的淘汰,该新增的新增,更新和调整成为永恒的命题。

总而言之,中国古代劳动人民凭借无穷的智慧和努力,解决了语言沟通中的种种问题,为文化的交流和传播做出了巨大贡献。

这确实值得我们给予热烈的掌声和崇高的敬意。

对此,你怎么看呢?欢迎留言分享你的看法。