一、现象本质:一场行星的"集体舞会"

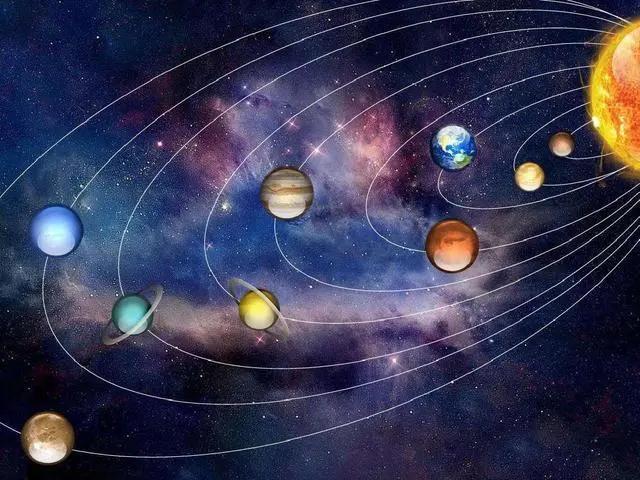

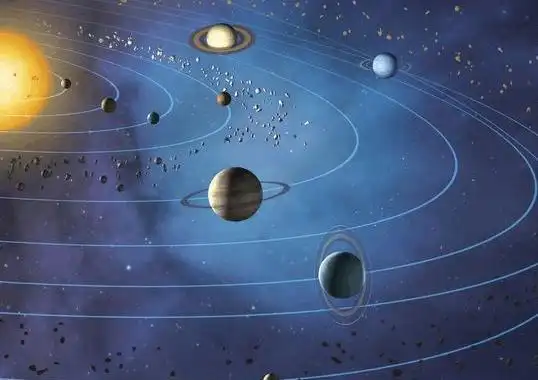

七星连珠的本质,是太阳系天体在黄道面附近运行的几何巧合。八大行星的公转轨道与地球观测视角形成的黄道面夹角均小于7度,如同旋转木马上不同速度的座椅。当水星、金星等七颗行星运行至太阳同一侧时,在地球视角中便形成近似直线的排列。这种"连珠"实际张角常达百馀度,远非严格直线,更像是散落在夜空中的珍珠项链。

现代天文学计算显示,所谓"千年一遇"实属夸大。以30度张角为界,五星连珠约20年一次,七星连珠在宽泛定义下3-5年即现。2025年2月的天象中,七大行星跨越117度天区,天王星、海王星需借助望远镜观测,实际肉眼可见仅金、木、火三颗。这种"连珠"更多是视觉概念游戏,而非物理意义的特殊排列。

二、历史镜像:星象预言背后的权力密码

古代将天象与人事勾连,本质是构建"君权神授"的合法性叙事。周武王伐纣前的"五星聚井",吕后掌权时的"五星会聚",均被塑造为天命转移的征兆。唐代《开元占经》收录数万条占辞,将火星守昴解读为边境战乱,金星犯角预示将军阵亡,实为统治者建构的预警系统。

这种星占体系暗含双重逻辑:既用"天人感应"震慑君主施行仁政,又以"天命无常"解释王朝更替。当荧惑守心预示帝王驾崩时,占星官往往成为政治博弈的棋子——汉代成帝时期为此诛杀丞相,实为权力清洗的借口。天文观测在古代本质是服务于权力的话语工具。

三、科学祛魅:引力数据的冰冷真相

从物理学视角,七星连珠对地球的影响微乎其微。八大行星引潮力总和不足日月引力的十万分之一,所谓"引力叠加引发灾难"纯属臆想。2022年七星连珠期间,全球地震火山活动频率未现异常,证伪了灾害预言。即便在严格定义的15度张角内,2149年即将发生的八星连珠,其引力扰动也不及一次普通潮汐。

人类对星象的恐惧,根源在于认知局限。古人不懂开普勒定律,将火星逆行视为灾异;不知光谱原理,把红星颜色等同于血腥。这种以地球为中心的宇宙观,实为早期文明理解复杂系统的朴素尝试。

四、哲学省思:星空投射的人性剧场

七星连珠的吉凶之争,折射着人类认知的三重困境:在信息缺失时,我们惯用故事填补空白;面对不确定时,总试图寻找控制幻觉;遭遇宏大命题时,难免陷入自我中心主义。就像古希腊将银河称作"赫拉乳汁",中国将彗星命名为"扫把星",本质都是将宇宙现象人格化。

这种投射心理至今未消。现代占星师将行星排列与个人运势挂钩,与古代钦天监解读"五星犯紫微"并无本质区别,都是将概率事件建构为因果链条。2023年某星座运势称"七星连珠助事业突破",实则全球该星座人群超6亿,成功者必然存在。

五、认知突围:在宇宙剧场中找到席位

真正值得深思的,是七星连珠展现的宇宙韵律。水星88天绕日,海王星需165年,这种时间尺度的交响曲,让人类既感渺小又觉震撼。当我们在寒夜架起望远镜,看到的不仅是行星排列,更是地球生命凝视宇宙的眼神。

科学史告诉我们,哥白尼打破地心说、牛顿发现万有引力,都是从观测行星运动起步。今天的七星连珠观测,可能孕育着未来的空间导航技术或系外行星发现。那些执着于吉凶预言的眼睛,或许正错过真正的宇宙诗篇。

结语:超越谶纬的星空对话

站在科学文明的高度回望,七星连珠恰似一面魔镜:古代映照出帝王将相的权力焦虑,现代折射着普通人的命运迷茫。当我们停止向星空索取吉凶答案,才能真正开启与宇宙的平等对话——不是问"星象预示什么",而是思考"人类该如何存在"。

或许正如康德墓志铭所铭刻:"有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异,不断增长:我头顶的星空和心中的道德律。"七星连珠的价值,不在于虚构的预言,而在于激发这种跨越时空的哲思。