《药》写于1919年4月25日,发表于1919年5月《新青年》6卷第5号,后来收录在鲁迅的《呐喊》小说合集之中。是继《狂人日记》《孔乙己》之后,鲁迅创作的第3篇白话小说。

这个故事我们太熟悉了,就不需要过多的去赘述。《药》中那个浸泡着人血馒头的清晨,既是封建王朝坍塌前夜的黑暗剪影,更是一场关于民众精神病理的深度解剖。当革命者的热血凝固成愚民眼中的救命符咒,这场发生在茶馆与刑场之间的荒诞剧,已然超越了简单的社会批判,成为解读专制社会与国民性塑造关系的绝佳范本。

在绍兴城阴湿的街巷间,康大叔腰间叮当作响的镣铐不仅是刑具的具象呈现,更是专制暴力美学的物质载体。刽子手这个游走于律法与死亡之间的特殊职业,恰是专制机器最鲜活的隐喻——他们既是暴力执行者,又是恐惧传播者,用淋漓的鲜血在城墙根书写着权力的威严。当夏瑜的鲜血沿着馒头纹路蜿蜒而下时,围观者战栗的眼神里折射出的不是对生命的敬畏,而是对暴力统治的集体臣服。

茶馆里终日缭绕的水雾,实则是精神蒙昧的具象化呈现。驼背五少爷们津津乐道的“牢里造反”故事,老栓夫妇灶台前小心翼翼的烘烤动作,构成了一套完整的意识形态蒸馏装置。在这个空间里,革命者的启蒙话语被蒸馏成“疯了”的呓语,进步思想被烘烤成愚昧信仰的药引,专制统治者通过市井流言的自我繁殖,完成了对反抗话语的彻底消解。

夏三爷告发亲侄的戏剧性情节,暴露出宗法制度与专制统治的共谋关系。当血缘伦理让位于保甲连坐,当祠堂家法嫁接国家暴力,传统社会的道德体系已然异化为专制统治的毛细血管。这种渗透到社会细胞层面的监控网络,使得每个个体都成为权力矩阵中的监视者与被监视者,在恐惧的传递中完成自我规训。

民众在这种专制高压统治之下,认知和人性早已产生畸变。华老栓颤抖的双手不仅紧攥着儿子的救命稻草,更紧攥着底层民众的生存悖论。当基本生存权都成为奢望时,道德判断必然让位于生存本能。人血馒头的交易现场,上演的正是被压迫者在绝境中将他人苦难转化为自身生存资源的残酷戏剧,这种扭曲的价值置换恰是长期物质匮乏催生的精神变异。

茶馆茶客们对夏瑜之死的戏谑解读,暴露出认知体系的深度板结。“可怜说”与“疯子论”的盛行,证明专制统治已成功将反抗者污名化为认知体系中的异类。当革命话语被简化为茶余饭后的荒诞谈资,当牺牲精神被解构成不可理喻的非常态行为,统治者的意识形态消毒术已然大获全胜。

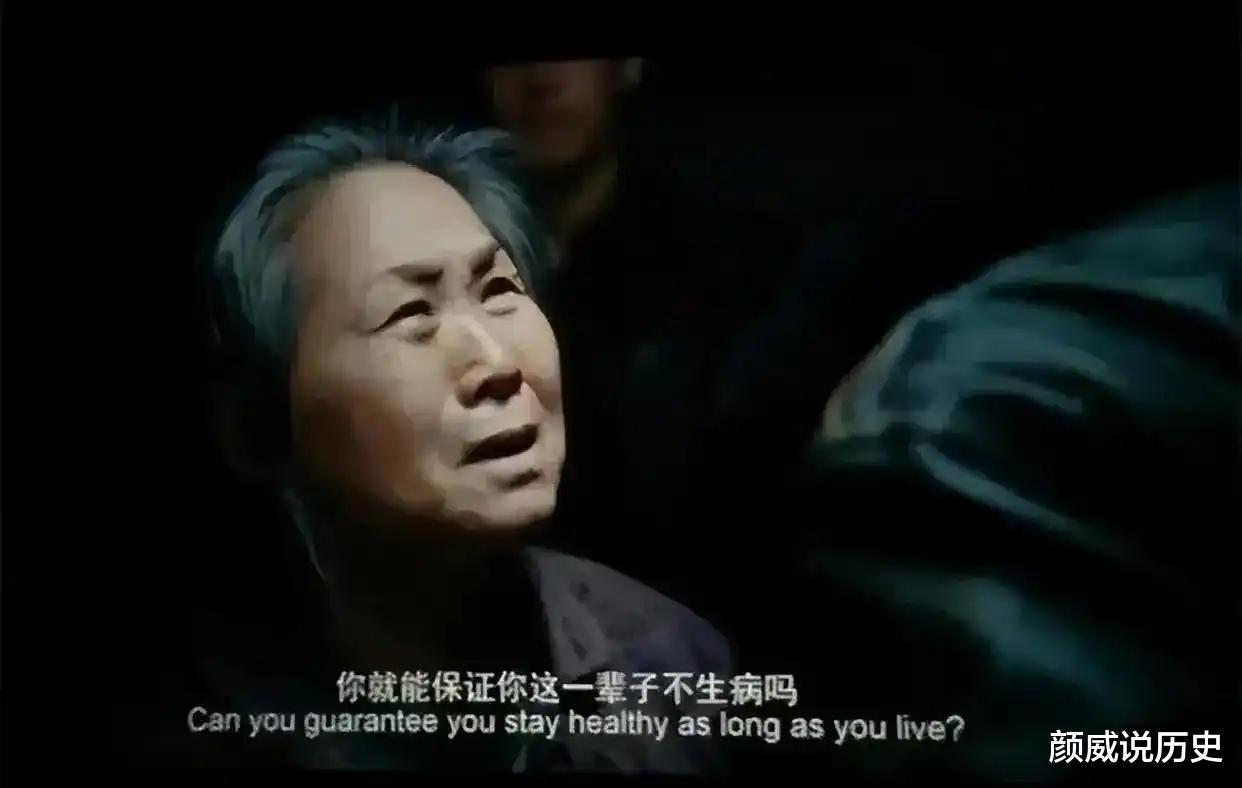

夏四奶奶上坟时的羞愧表情,堪称国民性异化的终极注脚。这位母亲对儿子“大逆不道”的耻感,恰说明专制伦理已内化为民众的道德准则。当统治者定义的“忠孝”彻底碾压血缘亲情,当国家暴力成功改造了人伦天性,精神奴役的锁链已然深深勒入民众的文化基因。

人血馒头治痨病的荒诞叙事,在鲁迅的时代反复上演着变奏曲。这种集体无意识的心理结构,恰是专制社会精心培育的精神毒瘤——当人们对现实绝望时,就会转向虚妄的超自然救赎。

刑场与茶馆的空间对照,构成了专制社会的完整生态系统。前者是暴力示威的剧场,后者是意识形态的车间;前者制造恐惧,后者消化恐惧;前者用鲜血书写权力,后者用流言巩固权力。这种空间政治学的高明之处,在于它让暴力与教化形成了完美的闭环。

夏瑜坟头的花环虽被鲁迅称为“曲笔”,却暴露出启蒙者与民众永恒的认知鸿沟。当革命者的乌托邦想象遭遇现实的铜墙铁壁,当启蒙话语撞上麻木的精神壁垒,这种悲剧性的错位不仅造就了夏瑜们的宿命,更预示着现代性转型的深层困境。

在这个血色氤氲的东方寓言里,鲁迅用冷峻的笔锋划开了民族的精神病灶。那些在茶馆烟雾中渐渐模糊的面孔,那些在刑场内外不断重演的荒诞剧,至今仍在叩问着每个思考者的良知。当我们将目光从绍兴城的青石板路移向更广阔的精神原野时,或许能更清晰地看见——真正需要治愈的从来不是肺痨,而是那浸透了千年专制毒素的文化基因。