你们得按我的规矩来

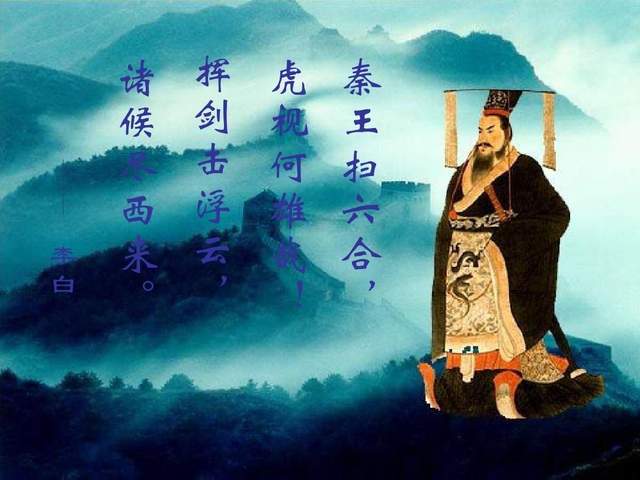

皇帝,就从我嬴政开始吧

公元前221年,嬴政成为秦王,后来的秦始皇,建都咸阳,创建了中国历史上第一个统一的专制主义中央集权国家。为巩固自己的国家体制,他采取了类似于“360安全卫士”的一系列措施。

在政治方面的第一个举措是建立皇帝制度,使皇权至高无上。在夏商周时期的统治者中,他们被称为什么?被称为王,如文王、武王。王是最古老的一个汉字,甲骨文中是用三横一竖的形式来表示,代表着连接天地人的天子之名。在秦王嬴政完成统一后,他意识到三代统治者都被称为王,想继续沿用这个称谓无法体现他的成功和与后世传承相关。因此,他请大臣们商议,他应该被称为什么。大臣们想到,你具备了三皇五帝的德行,功利罩盖了五帝,那就从“三皇五帝”中取两个字吧。然而,“三五”看起来很俗气,更像是一个闹钟或香烟品牌的名字,因此最后决定称为皇帝,这样既与三皇五帝有联系又不完全相同。

自此,秦朝开始有了权力集中、皇帝拥有至高无上权力的制度,皇帝自称为“朕”,制定诏令,或称之为诏。值得一提的是,在秦朝统一之前,任何人都可以自称为“朕”,比如屈原就经常使用这个称呼。但在秦朝统一后,只有皇帝才有资格使用这个称谓。“朕”的制度实际上具有很多不足之处,因为皇帝独揽大权的结果导致国家的治乱兴衰完全取决于皇帝一人。如果皇帝是明君圣主,国家就能够兴盛;但是明君圣主却是相对较少的,中国历史上拥有明君的朝代以清朝为例,而明朝则是一个充斥着混乱的时代。开国的皇帝还不错,到了第二代可能还能凑合,能保住国家成果。但到了第三代,他们生活在深宫之中,长期与宦官为伍,除了“下面没有了”这样的玩笑,他们了解的事物又能有多少?一代不如一代,王朝总是无法逃脱兴衰的命运,因此权力集中的皇帝制度存在缺陷。

秦始皇起初非常勤政,每天早起洗漱后阅读称重约600斤的奏章。不要担心,当时的奏章是写在竹简上的,如果是纸质的奏章,600斤的份量足以压垮他。他在寝宫放置一杆秤,每天称量约600斤,必须读完才能休息。

他读得手都翻不动竹简的时候,就用绸布条系在脖子上继续阅读,这非常辛苦!这种体力劳动大于脑力劳动的工作,后来他终于厌倦了,开始追求长生不老,转向炼丹术。

官制设置,那叫一个森严

在政治方面的第二个表现是秦始皇建立了一套完整的官制,从中央到地方都有明确的职责划分。这套制度被称为三公诸卿郡县制度。在这个制度下,皇帝位高权重,下设三公,太尉主管军事。不过在秦朝,太尉一般是个虚衔。丞相相当于现在的国务院,主管行政,掌握百官大权。御史大夫则相当于副丞相,负责监察百官以及管理奏章。这三位被称为三公。在三公之下是诸卿,相当于各部部长,其中常见的有郎中令、典客、宗正、少府、廷尉等。诸卿之下,地方设置了郡,再往下是县、乡和里。乡和里的领导人是由当地居民自己选举产生的自治委员会,类似于现在的村民自治组织。这种中央集权的制度,使得权力从皇帝一直延伸到县级,实现了高度中央控制。这个制度对后来的班主任、班长、课代表、小组长的职位设置等都有一定影响。

在秦汉时期,官员的等级还没有品级的划分,主要是根据他们的工资高低来区分大小。太尉和丞相职位对应的工资是万石,一年的工资相当于一万石粮食(大概是小米),每石约150斤,所以一年的工资相当于提供了150万斤粮食。那时候货币不是很发达,所以这些粮食一部分被用作货币流通。因此,有人会说,“你MP3买来多少米就是花了多少钱”,比起Money这个词更有依据。

此外,官员的等级可以通过佩戴的绶带来区分,绶带是系在腰间并垂到下面的大带子。另外还可以根据佩戴的官印来辨别等级,当时的官印比较小,可以佩戴在身上。

万石的太尉和丞相佩戴金印紫绶,印章是金色的,绶带是紫色的;

五千石的御史大夫佩戴银印青绶;

两千石的诸卿和郡守佩戴铜印黄绶;

千石的万户县令(不到万户的是县长)佩戴木印黑绶。

等级越高,官印和绶带的颜色和材质越高级。在这个等级制度下,管理非常严格,层层递进,比起分封制时代的封建制度更具积极意义。

政治方面的第三个表现是秦朝颁布了严苛的刑法,以轻罪重刑为特点。例如,乱丢痰的人会被吊起来打。

两大功绩传万世

经济方面有以下四个主要方面:

承认土地私有。私有制度承认土地的产权归个人所有,鼓励个人经营和投资,促进经济发展。

统一度量衡。采用统一的度量单位,方便交易和计量,提高经济效率。

统一货币。

采用同一种货币,例如像圆形方孔钱这样的货币形式,方便交易和流通,避免不同货币之间的麻烦和混乱。

统一车轨和修驰道。统一车轨是指车辆之间的距离,即轮间距。驰道则相当于现代的国道。统一车轨和修驰道的目的是为了确保车辆能够平稳运行,避免因车轮间距不一致而引发的问题,也便于保险等方面的管理。

在文化方面,主张统一书同文。统一采用小篆和隶书等字体。书同文和车同轨是秦始皇的两大功绩,被后世史家广为称道。文轨、车书象征着国家的统一,古代文献和诗词中常常出现这两个词。例如北魏孝文帝迁都洛阳后颁布圣旨,称“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一”。唐朝诗人温庭筠在《送渤海王子归国》中写道:“疆理虽重海,车书本一家。”金朝海陵王完颜亮伐宋时,作诗说:“万里车书一混同,江南岂有别疆封。”这些诗句都表达了国家统一的意义,强调了车同轨和书同文的重要性。