就在昨天,在网上引爆舆论的“胖猫”事件,迎来了最后一次反转。

4月11日,一位名为“胖猫”的21岁男子与女友分手后试图挽回未遂,投江轻生。

经历了一个多月的舆论发酵、反转、造谣、网暴……重庆警方最终通报了事件详情,公开了“胖猫”和谭某恋爱过程的诸多细节。

警方认定,“胖猫”与谭某存在真实的恋爱关系,谭某并未以恋爱为名骗取“胖猫”财物,不构成欺骗犯罪。

“胖猫”事件定分止争,然而,带给我们的反思也许才刚刚开始。

围绕“胖猫”的悲剧,网上出现了大量被扭曲的事实、被误导的舆论、被煽动的情绪、被引爆的流量。

有人在舆论操控中带头冲锋,有人在吃瓜过程中遭遇私信辱骂、开盒威胁。

或许,在这个真相难寻的流量世界,我们每个人既是被操控的枪子,也是会遭受网络暴力的受害者。

下一个热搜上的名字是谁?我们不得而知。

我们能做到的,也只有在这个错综复杂的网络世界中,拼命保护好自己。

今天,2024年法治蓝皮书《中国法治发展报告》发布会在北京举行,发布的数据触目惊心。

全国机关在2023年的净网专项行动中,侦办网络谣言事件4800余起,查处造谣人员6300余名,查处网络事件110起,禁言违规账号500余个……

然而,实际网络上的造谣网暴事件,只会比这些更多。

热搜上层出不穷的各类网暴、人肉搜索事件,迫使网友们在恶劣的网络环境中,不得不更加小心翼翼地保护自己。

例如,加入互联网“momo大军”,就是网友自我保护的手段之一。

他们统一使用着粉色恐龙头像,网络昵称统一叫“momo”,千人一面地辗转于微博、抖音、豆瓣、小红书等社交平台。

momo,是他们给自己加上的互联网保护色。

momo的起源,是微信在授权注册其他社交平台账号时,系统默认的头像和昵称。

随着越来越多的“momo”相继出现,他们凭借数量优势成功戴上了相同的假面,成功隐匿在了互联网的浪潮中。

除了momo,人们还使用微信原创IP家族的其他角色如健身达人“欢乐马”“神经蛙”“阿绿popo”“阿白KIKI”“红包猪”等作为自己的“虚拟形象”。

这么做的目的很简单,他们希望能够在互联网上自然大胆发言,并最大化地淡化上网痕迹。

纵观互联网的发展,会发现这种匿名的用户机制,在早些年也同样受到追捧。

在国内互联网发展的初期,匿名上网曾是主流,许多人在论坛一泡一整天,享受着跟陌生人“互怼”“拍砖”的畅快。

在这种热火朝天的氛围下,涌现了许多红极一时的网络作家,更有追星网友在娱乐八卦板块做起了超级女声的幕后推手,堪比如今娱乐圈的“带节奏”和“打榜”。

曾经那个畅所欲言的互联网称得上一道奇观,让许多人至今仍在怀念。似乎只要穿上匿名的网络马甲,就能充分享受互联网的开放和自由,和别人共享信息的快乐。

十几年前的网友因相同的爱好和“匿名”的诱惑走到一起,他们追求着极致的自我表达。

然而,如今的网友自发形成“momo大军”,却不再只是单纯追求自由表达,而是更多地考虑隐私保护——

希望用集体的匿名偏移网暴的焦点,以牺牲个性来躲避不必要的麻烦。

选择噤声,成为无足轻重的momo,不仅是流行所驱,更多时候是无奈之举。

从2017年6月开始,我国推行了网络实名制,网民必须在注册用户后完成后台的实名认证。去年8月,网信办又要求网络平台必须展示用户的IP归属地。

而如今微博开始要求网络大V实名认证,让不少知名大V、网红纷纷注销账号跑路,以防信息泄露,或是被人肉搜索。

实名制的网络政策逐渐加压,对普通人而言,带来了更多隐私暴露的压力。

成为momo的好处就体现了出来,那就是“防搜”。不少网友把名字换成“momo”时,他们瞬间的感受是,“松了一口气”。

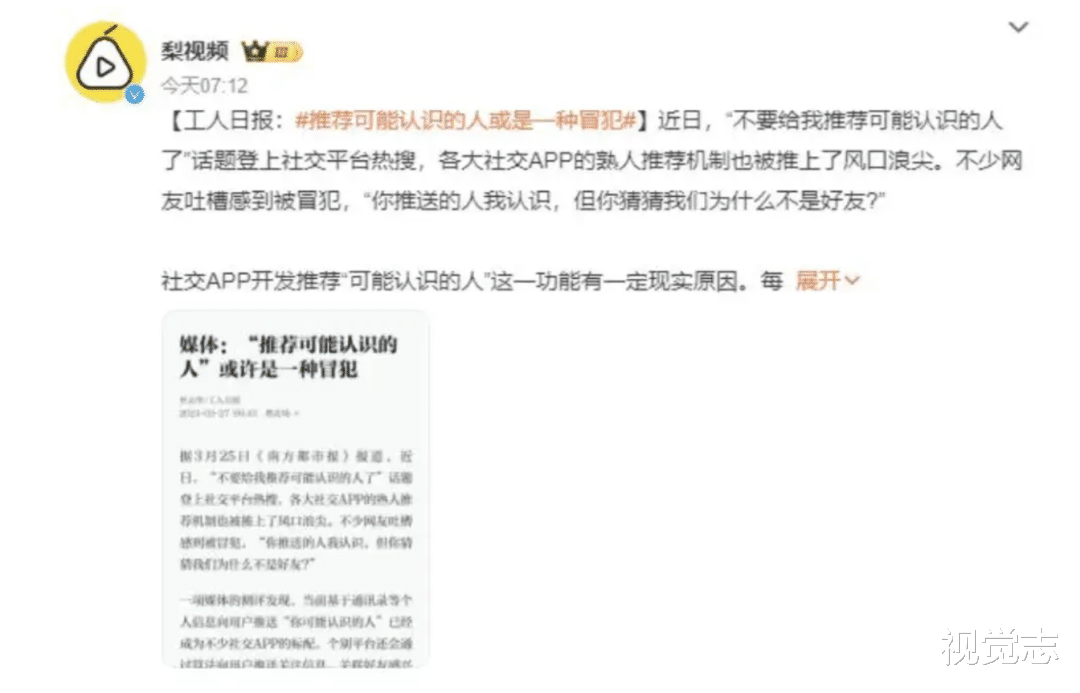

人们早已厌倦了使用软件时被迫点击“同意”的不平等条款,也厌烦了在大数据的算法下,平台肆无忌惮地进行着“熟人推荐”——

不仅查看你的通讯录为你推荐同学、朋友、亲戚、同事,还会查看好友的通讯录,最大限度地给人们推荐“可能认识的人”。

大数据的熟人机制,最直接的伤害就是让无数人产生了“社会性死亡瞬间”。

深夜emo时发的“伤痛文学”推荐给了前男友;自己在商场参加活动时的辣舞视频在老家的亲戚群里传开;吐槽工作和老板的变声视频推给了自己的重要客户……

但更危险的是,很多社交软件利用“熟人推荐”的机制,让网友被迫成为平台商业价值转换的一环,却全然不顾网友的个人信息安全,隐私泄露至各处。

还有一些网友之所以选择加入“momo大军”,背后还有更为隐秘的心理因素。

在如今多元化的社媒环境中,人们使用的平台多种多样,也相应让人“扮演”着不同的人格,在众多平台中一键切换身份。

就像网络上那句知名的梗:微信唯唯诺诺,微博重拳出击。

这种在多个社交媒体平台摇摆、拥有众多身份的现象,在戈夫曼的日常生活表演理论中早有解释。

他把一个人面向社会的行为表现,定义为“两副面孔”,即一个经由精心设计和策划后呈现出的“前台”形象,和一个不受身份拘束,更加真实、自由的“后台”形象。

这在网络平台上同样适用。如微信、QQ等熟人为主的社交平台属于“前台”,人们会用心经营自己的形象,丰富朋友圈、装扮QQ空间来赢得熟人社会的更多认可;

而在抖音、微博、小红书、豆瓣这类以陌生人社交为主的平台,由于人们利用虚拟身份社交,不受年龄、地域、职业的束缚,不再迎合别人的期待,在这种不受社交礼仪拘束的世界里畅所欲言。

但归根结底,人们越来越注重网络上的隐私,就是为了避免个人信息的串联,给自己带来未知的风险。

如今随着网络考古、人肉搜索等压力,不少人都希望自己的冲浪足迹被洗去。

浩浩荡荡的“粉色小恐龙”,就是让自己的辨认度降到最低,获得最大限度的安全感,保留一隅放飞自我净土,和一颗想要自由的心。

我们不得不承认,在网络流量的狂欢中,匿名的机制让普通人更好地保护了自己的安全。

但同样是匿名,也成了互联网造谣、网暴的主要原因之一。

正如在“胖猫”事件中,有人隐匿在各种马甲下,为了获得公众的注意力,无所不用其极地煽风、造谣。

为了让普通的事件更有“亮点”,他们添油加醋地让案件更有“料”,编造了很多博人眼球的细节。

为了让公众的讨论更有火药味,他们用大小号“左右互搏”,请来各种水军引导网友的对立,从爆炸的流量中攫取利益。

在他们的操控下,普通网友就成了骂战、攻击、网暴下的牺牲品。

在各类“反转”的事件中,我们已经看过太多人为操纵的“剧本”,识破过太多编排的谣言。

前不久,网红精心编造了“秦朗巴黎丢暑假作业”的摆拍谣言,让人们再一次意识到互联网的虚假。

然而,随着AI技术的发展,造谣成本进一步降低,如今的每个人都可能成为被造谣、被网暴的“当事人”。

3月份,平遥县公安局发现一条标题骇人的新闻:“平遥古城明清街一女子与男友吃东西时,用竹签扎小孩脸,后小孩被‘120’抬走,生死未卜”。

该“新闻”还有大量现场的“视频截图”,很多人的面孔出现在新闻中,经警方调查发现涉案人员利用AI技术编造了这条虚假新闻。

就连明星等公众人物,也逃不过被造谣、诽谤。

今年2月,某网购平台主页出现了一条“某著名女星命运多舛、含恨离世”的短视频,吸引网友点开购物主页,为店铺引流无数。

上海警方调查后,发现该视频内容完全子虚乌有,当事人借助AI视频编造虚假新闻,只是为了给自己经营的土特产店铺赚取流量。

明星去世的谣言,在这样的传播中,往往变得越来越”邪乎“,著名影星成龙、刘德华、刘晓庆等甚至每隔一段时间都深受其害。

利用AI编造谣言,早就成了互联网上经久不衰的一门生意。

就在上周,上海警方破获一个水军团伙,他们借助AI批量制造不实帖文,有组织的编造传播“儿童走失”相关谣言。

他们控制了114个网络账号,发布涉小女孩走失帖文268篇,仅6天非法获益4万余元。

而这背后,由12名涉嫌犯罪成员共同实施,每一次发布的谣言,依旧能利用人们的同情心骗到不少人。

除了编造文案、生成短视频,还有人使用“一键脱衣”给陌生人编造黄谣,将照片上人物的衣物去除后,在网上恶意传播,称有人拍摄裸照。

被“一键脱衣”造谣的人,可能在毫不知情的情况下,被人以恶意的眼光审视和意淫,名誉被损毁、工作受影响,迎来“社会性死亡”,简直是一场无妄之灾。

他们利用互联网的匿名性,心安理得地当起了互联网的“法外狂徒”,就像网络秃鹫一样,用他人的痛苦,来疯狂满足自己的贪婪和猥琐。

这种现象,与美国心理学家菲利浦·津巴尔多的“匿名制服”理论相似,即网络空间的虚拟性给每个发言的个体穿上了一件“网络制服”,使个体进入”去个性化“和”去责任化“的状态。

在匿名之下,有人获得了快乐和自由,有人滋生了恶意,隐身在人群中肆意攻击、破坏。

《乌合之众》则更加狠厉地批判了这种群体的盲目现象:

“个人一旦成为群体的一员,他所作所为就不会再承担责任,这时每个人都会暴露出自己不受到的约束的一面。群体追求和相信的从来不是什么真相和理性,而是盲从、残忍、偏执和狂热,只知道简单而极端的感情。”

当网络成为了一个道德和责任的真空,一切言论都不再被“标识”,人们只去强调权利而淡化责任,就会滋生很多不负责任的言辞——

炮制谣言、人身攻击,人肉搜索、侵犯他人隐私,让网络助长着文化的畸形和社会的病态。

所以,在如今这个病态的网络环境下,我们还能好好“上网”吗?

大数据的穷追不舍、平台为安全限制的“言论自由”,让这个赛博世界逐渐失去着最基本的表达欲望;

同时,网络暴力的“恶”在群体中快速传染,击鼓传花式地形成一场场恶性循环……

但网络暴力无限循环下去,终归有一天,它会变成压死骆驼的最后一根稻草,有可能压在任何人的身上。

也许只有在这个恶意越来越多的网络世界,多一些宽容、少一些戾气,网络环境才会越来越好。

点个「在看」,我们不该忘记的是,暴力会传染,但善良亦是如此。

捞女输了,狗屎电商输了,够了,捞女不除,中国没有前途

猫是为爱不顾一切的付出,真诚得让人心疼。狗屁不通的通报,猫为什么走了?唯一的解释就是心理问题。把一个纯爱战神反转成了心理疾病患者。好大的空包

谭某同行赢了,吊打网友的智商[笑着哭]

干代练也不是什么好人,破坏游戏环境,干的就是折阳寿的事情