本文系深潜atom第794篇原创作品

“主播自掏腰包,全网最低价,错过就没有了!”在直播间里,时常能听见主播吆喝的“骨折价”“地板价”,然而在这些看似“真诚”的超低价背后,却潜藏着主播“制造虚假营销场景,欺骗误导消费者”的不正当竞争圈套。

最近,整治不正当竞争的风还是吹到了电商。2024年5月11日,国家市场监督管理总局公布了《网络反不正当竞争暂行规定》(以下简称《规定》),该《规定》将于2024年9月1日生效。

自2021年8月17日发布《禁止网络不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》之后,经过进一步修订和完善,《规定》终于面世。在本次的规定中,对明确传统不正当竞争行为在网络环境下的新形式和新要求、细化网络不正当竞争行为尤其是利用技术手段的新型不正当竞争行为等方面作出了相关规定。

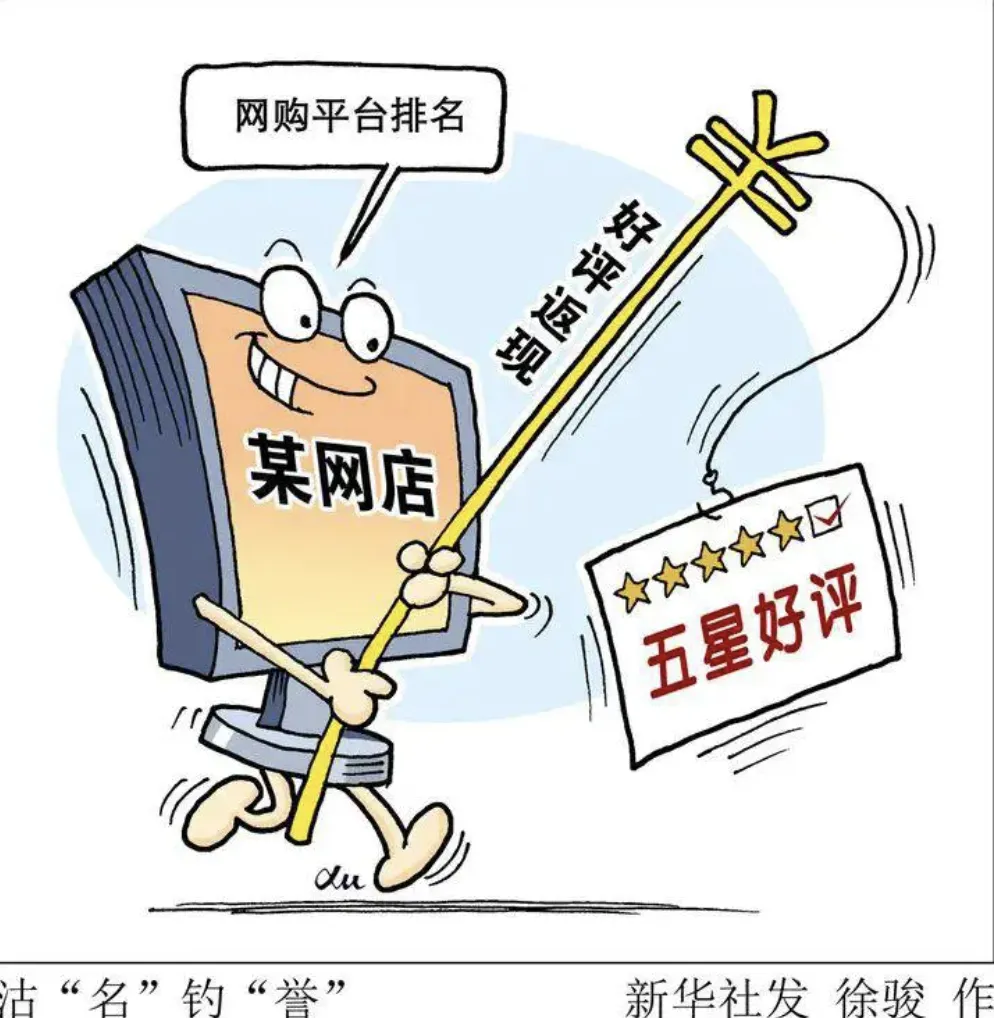

这次的《网络反不正当竞争暂行规定》,网味儿十足,直击痛点。“虚假排名”“控评”“事件策划”“买热搜”“刷量”等都出现在法条当中。

其中,一些被具体写入《规定》的违法行为,尤其需要电商从业者注意。

虚假的“自掏腰包”与“独家补贴”

电商发展到今天,直播带货是最主要的商业模式。

直播带货颠覆了传统零售业“人、货、场”的关系,让商家的机会更大,也让消费者的选择更多。

但网络没有门槛,货比三家变得空前容易。“低价”,成了主播抢客的最重要的抓手。

“主播帮家人们把价格打下来!”

“实力宠粉!主播自掏腰包给大家做补贴!”

“三二一上链接!”

自掏腰包补贴粉丝,这似乎已经是直播间的“行话”。随意点开一个带货直播间,仿佛每个直播间都在做亏本买卖,许多主播还要上演一出和老板讲价的戏码,最后“霸气”地用自掏腰包再争取到一百份,卖完即止。

然而在半小时之后,同样的戏码在直播间又重演一遍。对于这类主播来说,“自掏腰包”话术背后并不是真材实料的降价,更多的只是数字游戏。

如某美妆主播在直播中宣称某款国际大牌化妆品原价高达数千元,“但今日在直播间仅需数百元即可购买”。然而,经网友查证,这款化妆品在官方渠道的价格远低于主播所宣称的原价,且在其他电商平台上也有更低的价格。

又如,大促期间,有美容仪主播在宣传中声称补贴金额高达数百元甚至上千元,但实际上消费者需要满足各种条件才能获得这些补贴,而且补贴金额也远低于宣传中的数额。

更有一些小主播,为了博取关注和流量、谋取不正当利益,会先让水军大量买货完成KPI,之后再大量退货,严重伤害企业利益;通过击破成本价或远远低于产品市场指导价的价格策略以及高额返现,以极低的价格作为营销噱头,欺骗、误导消费者,严重伤害产品生产者和其他经营者的利益。

弄虚作假的直播噱头可以休矣

据消费者网、北京阳光消费大数据研究院、北京工商大学新商业经济研究院、中新经纬研究院等机构联合发布《直播带货消费维权舆情分析报告(2023)》指出,2023年直播带货消费维权舆情主要反映出虚假宣传、产品质量、价格误导、不文明带货、发货问题、退换货、销售违禁商品以及诱导场外交易等八方面问题,其中价格误导位列八方面问题的第三位,舆情占比达13.24%。

直播电商作为互联网经济的重要一环,其演变与发展始终伴随着市场需求的不断变化和技术创新的推动。在这个过程中,一些主播和平台为了寻求新的商机,往往试图钻法律的空子,利用行业规范尚未完善的空白区域进行不正当的竞争。

在直播带货领域,商家之间的竞争尤为激烈。为了在众多直播间中脱颖而出,吸引更多消费者的关注和购买,商家们纷纷采取各种手段。其中,破价炒作和滥发超额补贴便成为了一种常见的策略。这些商家试图通过降低价格或提供超额补贴来吸引消费者的眼球,从而在激烈的市场竞争中抢占先机。

然而,这种策略虽然短期内能够带来销量的增长,但长期来看却可能产生一系列负面影响。首先,破价炒作和滥发超额补贴会损害商家的品牌形象。消费者在购买商品时,除了价格因素外,还会考虑商品的质量、售后服务等因素。如果商家频繁采取降价或补贴的手段来吸引消费者,很容易让消费者对其品牌形象产生质疑,从而影响其长期发展。

其次,这种策略还会挤压商家的利润空间。商家在降低价格或提供超额补贴的同时,往往需要承担更高的成本和风险。如果这种策略无法持续下去,商家可能会面临资金短缺、供应链断裂等风险,进而影响其正常运营。

更为严重的是,破价炒作和滥发超额补贴还可能引发市场恶性竞争。一些商家为了抢占市场份额,不惜采取不正当手段进行竞争,这不仅会扰乱市场秩序,还会对整个行业的健康发展造成威胁。

5月公布的《网络反不正当竞争暂行规定》对这种对网络不正当竞争行为进行了界定。

根据《网络反不正当竞争暂行规定》规定,“采用伪造口碑、炮制话题、制造虚假舆论热点、虚构网络就业者收入等方式进行营销”属于网络不正当竞争行为。直播行业主播以所谓补贴形式大搞“破价”,称自己做到了“全网最低价”是典型伪造口碑、炮制话题、制造虚假舆论热点。

“通过击破成本价或远远低于产品市场指导价的价格策略以及高额返现,以极低的价格作为营销噱头,炮制话题、制造虚假舆论,欺骗、误导消费者,严重伤害产品生产者和其他经营者的利益。”北京国标律师事务所主任姚克枫律师此前在接受媒体采访时表示:“《规定》开始实施后,相信有关部门会严厉惩处,这些直播乱象将大大被遏制。”

拨乱反正,让直播向好走去

去年11月,中国消费者协会发布的2023年“双11”消费维权舆情分析报告称,有关“直播带货”的负面信息15万条。今年以来,抖音、快手相继出台了新的直播规范,在原有规则的基础上,加强和规范直播间。

在今年5月公布的《网络反不正当竞争暂行规定》中,对各类混淆视听、弄虚作假的行为做出界定。

《规定》第8条和第9条分别从经营主体、商品(包括服务,下同)本身、商品的销售经营情况等方面规定了互联网领域的虚假宣传行为。其中部分条款主要针对话题营销涉及虚假内容、炒作虚构热点以及虚构流量和互动数据等互联网特有的不正当竞争行为进行了规定。当然,根据《反不正当竞争法》第20条第2款的规定,上述虚假宣传行为如果构成发布虚假广告的,将依照《中华人民共和国广告法》的规定进行处罚。

北京市双利律师事务所律师刘琳指出在《规定》第三项中,“采用谎称现货、虚构预订、虚假抢购等方式进行营销”、第五项“以返现、红包、卡券等方式利诱用户作出指定好评、点赞、定向投票等互动行为”和第九项“采用伪造口碑、炮制话题等方式进行营销”,都和直播相关。

在这些恶性竞争的商业化运营之下,消费者看不到真实评价,直接影响消费者的根本利益。

“进入移动互联网时代,在手机的方寸之间,有上百万甚至上千万的应用和服务相互竞争,激烈程度可见一斑。这样惨烈的竞争中,一定会有人想用一些非常规甚至不合法的手段,也就是所谓的不正当竞争。”网经社电子商务研究中心高级特约研究员张延来说,据他的不完全统计,和网络相关的不正当竞争类型有30多种,并随着网络技术的发展在花样翻新。

对于消费者而言,新规发布肯定是一项利好。新规有助于保护消费者的合法权益,享受到更加公平、透明的市场环境。此外还能提升消费者对平台的信任度,减少因不正当竞争行为而引发的风险和纠纷。