位于山西阳泉狮垴山最高处,矗立着一座纪念抗日战争期间百团大战的纪念碑。

这座高耸的纪念碑形似一柄利剑,直插天际,碑身刻有"百团大战英烈永垂不朽"的金色大字。

1940年的一个夜晚,红色的信号弹划破天际,照亮了山巅的黑暗,爆炸声震撼大地,标志着百团大战的正式爆发,这一历史性战役从此载入史册。

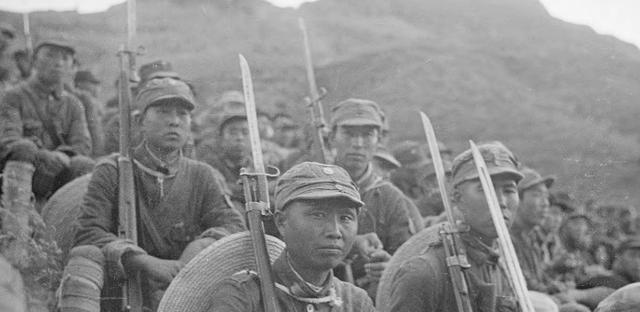

作为八路军副总司令,彭德怀在百团大战中担任总指挥。这场战役是抗日战争期间八路军发动的大规模进攻作战,彭德怀凭借出色的军事才能,成功指挥了这场战役。在战斗过程中,他制定了周密的作战计划,灵活运用游击战术,取得了显著胜利。这次战役重创了日军的交通运输线和据点,极大地鼓舞了全国军民的抗日斗志,在抗日战争史上具有重要意义。彭德怀的指挥艺术在这场战役中得到了充分展现,为抗战胜利作出了重要贡献。

出乎意料的是,彭德怀事后却受到了批评。这背后的原因是什么?为了承担责任,毛泽东与彭德怀达成了三项协议。那么,这些协议具体包括哪些内容?

【百团大战】

1940年7月22日,位于山西太行山脚下的武乡县王家峪村,向外发送了一系列无线电信号。

这份紧急指令突破日军情报网的重重封锁,跨越漫长距离,将八路军总部的关键作战部署传达至各敌后根据地。聂荣臻、贺龙、刘伯承等将领所在部队均及时接收到了这一重要命令。电报内容准确无误地传递到各作战单位,为接下来的军事行动提供了明确指导。在日伪军的严密监控下,这条情报依然成功送达,展现了八路军高效的情报传递能力。各师级单位迅速展开部署,为后续行动做好充分准备。

这份电报也被提交给中央军委审议,并顺利获得了批准。

晋察冀军区、120师和129师共22个团接到指令,必须在8月13日之前对正太路、平汉路和同蒲路展开全面破坏行动。

这封电报被历史学者普遍视为百团大战开打的信号,因此7月22日被认定为战役打响的日子。

八路军为何决定发起百团大战?在当时的作战指令中,朱德、彭德怀和左权等高层将领明确阐述了三大关键原因,这些理由充分反映了当时指挥层的战略考量。首先,为了粉碎日军对华北地区的"囚笼政策",切断其交通线,打破敌人的封锁。其次,通过大规模作战提振全国军民抗战信心,展现八路军实力。最后,配合正面战场作战,牵制日军兵力,减轻国军压力。这些因素共同构成了百团大战的决策依据,体现了八路军总部的战略意图。

首要考虑的因素是,日本侵略者可能在八月份对西安发动攻势,企图切断西北地区的交通线。这一情况实质上反映了对日军潜在进攻的预防措施。

为了更好地理解这一点,我们可以从华北地区的“反摩擦”斗争入手进行说明。

在抗日战争期间,国民党军队尽管人数多达七十多万,却未能有效抵抗,导致大片领土和数万百姓落入日军和汉奸的控制之中。

在华北地区,八路军通过发动群众,建立了抗日政权,继续坚持抵抗。

面对八路军日益壮大的态势,日军迅速集结大量兵力,对抗日根据地展开全面清剿行动。他们采取军事手段,试图摧毁抗日政权,遏制八路军的扩张势头。这一军事行动反映了日军对八路军力量增长的担忧,以及他们企图通过武力镇压来维持占领区统治的意图。

另一方面,国民党方面同样对八路军的扩张持警惕态度。为此,他们调派部队向北方推进,与八路军在区域控制权问题上发生了直接冲突。双方就管辖范围的划分产生了严重分歧,导致局势进一步紧张。这一行动反映出国民党试图遏制八路军在北方地区的影响力,避免其势力范围持续扩大。两支军队的对抗不仅体现在军事层面,更涉及对战略要地的控制权争夺,为后续的冲突埋下了伏笔。

1939年,两股势力间的军事冲突日益频繁。正如彭德怀分析的那样,此时的情势可以用“刚挡住前面的老虎,后面又来了狼”来形容,局势十分复杂。

面对国共两派的内斗,日军迅速加强了交通网络建设。他们大规模扩建铁路和公路系统,同时修筑了大量防御工事。这些设施形成了一个严密的封锁体系:铁路作为支柱,公路构成链条,军事据点充当锁扣。通过这种布局,日军试图将八路军及其控制的中共根据地牢牢困住,就像将对手关进了一个精心设计的牢笼之中。

当时,八路军的情况相当危急。为了打破日军的封锁策略,必须发动一场大型战斗,重点摧毁敌方的铁路和公路,重新打通各根据地之间的联络通道。

国民党面临投降的风险也大幅增加。

1940年对国民党政府来说,日子并不好过。当时西方国家正忙着对付德国,根本顾不上帮中国对抗日本侵略。

在太平洋战争打响之前,美国隔着大洋坐山观虎斗,显得悠然自得。与此同时,国民党内部开始出现动摇,以何应钦为代表的妥协派逐渐抬头,表现出与日本侵略者寻求和解的倾向。

为粉碎国民党内部投降派的意志,确保西安和延安的安全,同时瓦解敌人的封锁战略,在华北地区展开一场大规模军事行动显得尤为必要。这一举措不仅能有效打击日寇的嚣张气焰,更能极大鼓舞全国人民的抗日斗志。通过主动出击,我们可以扭转被动局面,打破敌人的战略部署,为抗战胜利奠定坚实基础。这场战役的胜利将向国内外展示中国军民团结一致、誓死抗敌的决心,为最终驱逐侵略者注入强大动力。

从1940年4月25日朱德和彭德怀向各兵团发送的电报中,我们可以看出他们的真实想法。这份电报清晰地反映了当时的战略意图和决策过程,为理解当时的军事部署提供了重要线索。通过分析电报内容,我们可以洞察到他们在特定历史背景下的指挥思路和应对策略。这份通信文件不仅记录了关键的历史时刻,也展现了两位领导人在复杂局势下的决策智慧。电报中的指示和部署,体现了他们对战局的精准把握和灵活应对,为后续的军事行动奠定了基础。

根据多方情报显示,日军正在加紧修建道路,其规模之大令人震惊。各地传来的报告数据表明,这项工程进展迅速,涉及范围广泛。

若不及时采取行动遏制并瓦解这一阴谋,一旦其得逞,必将严重阻碍我们在敌后地区的抗战工作,带来巨大挑战。因此,各负责人应针对当前局势,制定切实可行的应对策略,确保有效解决问题。

左权和彭德怀随后着手策划一项军事行动,旨在整合晋察冀军区和太行区的主要兵力,摧毁正太铁路线,从而建立两个区域之间的直接通道。

七月初,左权和彭德怀前往129师征询意见,刘伯承和邓小平迅速表示支持。邓小平进一步强调:“这个方案可行,可以实施!”

随后,指挥中心向所有作战单位下达了行动指令。这场大规模战役持续了约三个月零十五天,整体上可以划分为三个主要阶段。

从8月20日到9月10日,八路军发起了一场大规模的交通破坏行动。这场战役的核心目标是切断正太铁路,同时对同蒲铁路北段、平汉铁路、津浦铁路以及华北地区其他重要交通线实施了系统性的破坏。这一系列行动使得日军在华北地区的后勤补给线完全中断,物资运输陷入瘫痪状态。通过精准打击这些关键交通要道,八路军的行动有效地遏制了日军的作战能力,为后续的抗日斗争创造了有利条件。

第二阶段从九月十号持续到十月底,这段时间咱们不仅继续破坏敌人的交通线,还集中火力打击日军在根据地内的据点。我们成功端掉了好几千个敌人的营地和碉堡,顺便还收拾了不少杂牌军、伪军和那些二鬼子。

第三阶段:从10月6日到12月5日,主要任务是应对敌人的报复行动,抵抗日军的"扫荡"策略。在这段时间里,八路军和地方武装部队遭受了一定程度的损失。

【君子协定】

总体而言,百团大战最终取得了成功。然而,到了1945年,在华北举行的一次座谈会上,彭德怀却经历了长达40天的严厉批评。

康生在批判中表示,彭德怀指挥的百团大战过早展示了八路军的实力,这可能会引起国民党的警觉。他还进一步将彭德怀与“王明路线”联系起来,暗示其行为与王明的政治路线相似。

原定会议的核心议题是梳理华北敌后抗日斗争的实践经验,然而由于政治因素的过度介入,会议方向发生了意外偏离,这一变化超出了多数与会者的预料。

彭德怀曾多次表达过想要离开军界的想法,显然内心充满无奈。聂荣臻在他的回忆录中提到,当时对彭德怀的批评确实有些过头,这让彭总感到十分困扰和痛苦。

有人谣传彭德怀未经中央批准就发动了百团大战,这种说法根本站不住脚。只要稍微分析一下,就能看出问题。早在7月22日,相关命令就已经通过电报上报给了中央军委。

档案馆中还存有延安时期的原始收文档案,这些文件为相关历史研究提供了有力证据。

假设彭总在没有向军委汇报的情况下,私自发动了这样一场大规模战役,那么他面临的后果将远不止是简单的批评。这种擅自行动不仅违反了军事纪律,还可能引发更严重的法律和政治后果。军委作为最高军事指挥机构,其决策和批准程序是确保军事行动合法性和有效性的关键。彭总如果绕过这一程序,不仅会损害自身的职业信誉,还可能对整个军队的指挥体系造成负面影响。因此,未经军委批准的军事行动,其后果将远远超出表面的批评,可能涉及到更严厉的纪律处分甚至法律追责。

根据党的相关规定,这种行为无疑属于严重违纪。情节较轻的可能会被撤除军职,严重的甚至会被开除党籍。综合考虑各方面情况,可以明确判定这一指控完全是无中生有的谣言。

彭总心里憋屈,忍不住抱怨了几句。为了发泄心中的不满,他专程去找毛泽东,想好好谈谈,还特意请周恩来出面调解。

在毛泽东的窑洞内,三人围坐。毛泽东早已猜到彭总的来意,直截了当地提议:“彭总,有周恩来同志在场作证,我们达成一个君子协议:首先,把话说清楚;其次,可以直言不讳;最后,各自反省,不记恨,不影响工作,你觉得怎样?”

毛泽东坦诚相待的态度,一方面源于内心的自责,另一方面则基于对整体形势的考量。他深知自己肩负重任,必须从全局出发,权衡利弊。这种开诚布公的做法,既体现了他对过往的反思,也展现了他对当前局势的清醒认识。在复杂的政治环境中,他选择直面问题,以坦诚的态度化解矛盾,推动工作顺利进行。这种既考虑个人情感又顾及大局的做法,反映了毛泽东作为领导人的政治智慧和务实作风。

毛主席随后表示:“我首先要承认错误,这次不公平的结果,我也有责任。那次会议原本是为了总结之前的工作,但最后却让你受了委屈。有些同志当时头脑不清醒,提出了不少不恰当的看法。”

彭德怀认真聆听,毛泽东接着说道:“这么讨论下去,你可能会不高兴。但我有个原则必须坚持,那就是不轻易下定论。百团大战是无可指责的。以后如果有人质疑,你可以自信地回应:首先,这场战役是经过军委批准的;其次,我本人也同意了,相关的电报记录就是证据。”

周恩来接着补充道:“百团大战确实给了日军沉重一击,在国内外都引发了强烈反响。这场战役的宣传效果非常显著,特别是改善了美国方面对我们的看法。”

彭总听完后,心中的不满和困惑顿时减轻了许多。他抬起头,带着感激之情,低声说道:“同志之间的理解、团结和信任比任何荣誉和奖励都重要。有了主席这句话,就算现在让我牺牲,我也无怨无悔。主席,您了解我,我性格直率,说话从不拐弯抹角,虽然脾气急躁,但一向坦诚。”

彭总话还没讲完,毛主席就接过话头说:“你错了,你可是个既有胆识又有智慧的将军。每次革命遇到危机,你都能坚定地站在正确立场上,不仅是对我个人的帮助,更是为革命事业立下了汗马功劳。”

周恩来微笑着说:“咱们第二条约定就是有啥说啥,别藏着掖着。”彭德怀立刻回应:“行,话不说清楚心里不踏实。我犯了啥错,我都认。但要说我有私心,帮着蒋介石,就算要我的命我也不认。谁都不愿意被冤枉,就像树怕被剥皮一样。八路军的规模,国民党心里有数,怎么能说我是故意暴露咱们的实力?”

毛主席点了点头,表示认可。彭德怀接着说道:“那我继续说了。无论是你毛泽东,还是我彭德怀,或者周恩来,咱们在党内都得严格遵守党的纪律。做任何事情都要以人民的利益为重,不能由着性子胡来。”

出乎彭德怀意料的是,毛泽东对他的想法表示高度认可。毛泽东紧紧握住彭德怀的手,激动地说道:“老彭,你的见解非常精辟。我提议将你的这一观点在全党和全军范围内广泛宣传。”

在随后的历史进程中,毛泽东与彭德怀形成了紧密的协作关系。无论是在解放战争的战场上,还是在抗美援朝的关键时刻,毛泽东都信任地将重要职责交付给彭德怀。这种信任不仅体现在战略部署上,更反映在实际指挥权的授予上,使彭德怀在重大军事行动中发挥了核心作用。两人在重大历史事件中的配合,展现了他们之间深厚的信任与默契,为战争的胜利奠定了重要基础。

【结语:】

百团大战持续了将近三个月,八路军在敌后首次主动发起大规模、有组织的进攻,成功消灭了约三万日伪军。这场战役极大地鼓舞了全国人民的抗日斗志,成为抗日战争中的一次重要转折点。通过这次行动,八路军展示了强大的战斗力,进一步坚定了全国人民对抗胜利的决心。

从历史角度来看,百团大战的战略价值不可否认,彭德怀在战役中的指挥才能同样值得肯定。这场战役在当时具有重要影响,其积极作用应当得到客观评价。作为主要指挥者,彭德怀展现出的军事素养和领导能力,在战役进程中发挥了关键作用。对于这段历史,我们应当秉持实事求是的态度,既不夸大其词,也不刻意贬低,而是基于事实给予公正的评判。