苏辙的声望或许不如其兄长苏轼,但其功绩却丝毫不逊色于其兄长,况且苏轼之所以有如此惊人的功绩,也与其兄长脱不了干系。苏轼被贬了那么多次,也被关进了监狱,但他每次都能安然无恙地逃出来,这其中,最大的原因,就是因为苏辙,可以说,没有他,苏轼可能已经死在了奸臣手中。这对兄妹,弟弟一直在寻找大哥,最终成为了一个大臣,而苏轼,则是希望弟弟来寻找自己,或者是用诗歌来缅怀自己的弟弟。

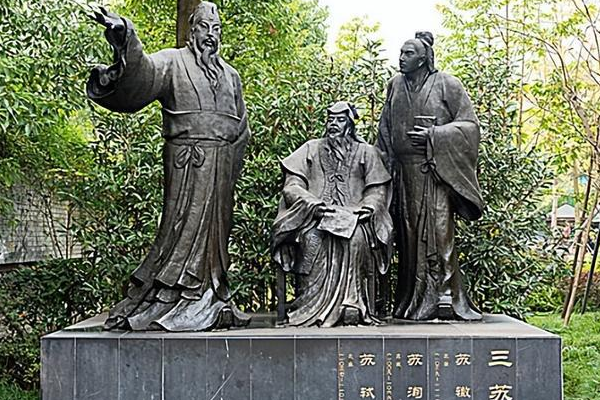

苏轼和苏辙既是亲兄弟,又是精神上的挚友,二人在一起生活,一起成长,一起入仕,一起经历过风风雨雨,可以说是古今“模范兄弟”。苏轼在苏辙眼里,既是哥哥,也是师父,曾经有一句话,叫做“自小随哥哥求学,不曾有过一天舍不得”,古人有句话叫“长兄为父”,“一天为师,终生为父”,恰好苏轼都具备了,可见在苏辙心目中,苏轼绝不是一个哥哥那么单纯。苏轼自然也很疼爱自己的弟弟,每当他在仕途上落魄的时候,他就会用自己的小酒杯来表达自己的悲伤,也会想起自己的哥哥,他曾经写道:“我年幼,知道儿子,才华横溢,不仅是我的哥哥,更是我的好朋友。”也正因为如此,他们才会被称为“扶兄魔”,这也是为什么苏辙会接二连三地救他们的原因。

苏轼自参与科举,进入仕途以来,在与人结怨上“建树颇丰”,他的人生中曾有几次被降职,皆是由于与人结怨所致。苏轼最初的降职,是由于他与王安石的改革意见不合,引起了王安石的不满,于是命令御史台收集苏轼与官场有关的文章,向皇上上书,将苏轼告上法庭。这个时候,苏轼和他的哥哥在朝廷里的地位并不是很高,和权势滔天的王安石斗不过,所以苏轼知道自己惹怒了王安石,所以才会上折子,要求他出京,另谋他职。没过多久,苏轼就被从京城调往杭州,做了个知府。

后来苏辙因为抵制改革,被赶出了京,在河南当了一名官员,两人因为同样的事情,也因为同样的一个人,所以才会如此的相似。苏轼离京以后,不幸并未就此结束,其后曾数次遭贬谪。于是,苏辙的“捞兄之路”,就这样正式开启了。苏轼的二次降职,则是“乌台诗案”,当时宋神宗将苏轼调到湖州担任知州一职,并在到职之后,撰写了一份《湖州谢上表》,以表示谢意。不过,这首诗里的几句话,却带着几分私人情绪,被有心人给抓住了把柄,他们收集了苏轼的诗词,收集了几句和“妄议朝廷”有关的话,然后当着宋神宗的面,污蔑他。苏轼就这样被抓了起来,带到了京城,坐牢等待审判,而苏辙这个时候已经是应天司的官员,听到自己哥哥被抓的消息,第一时间就开始计划着怎么把他救出来。

首先,苏辙向朝堂提交了一份《为兄轼下狱上书》,表达了自己愿为其弟的罪过而被革职的意思,言语之中颇显真挚,不过最终还是没有被接受。后来苏辙又想到了别的办法,他和朝中的不少同僚一起,向皇上上书,要求对苏轼网开一面,同时还将宋太祖赵匡胤所说的“不杀士大夫”的方针搬了出来,以此来挽救苏轼的生命。由于苏辙和他的同僚们坚持不懈地争取,苏轼被判入狱百日,并被降职为黄州团练。这一次“捞兄”的事情,给苏辙留下了深刻的印象,所以他在晋升的时候,也是下了很大的功夫,既有自己的野心,也有自己能捞到更多的人。苏辙一心扑在政绩上,宋神宗死后,新帝重新启用了苏轼等人,这才让他们重新回到了朝堂之上,不过两人的地位相差甚远。

苏辙凭借着自己的功劳,被任命为右谏,可以向皇上进言,借着这次的机遇,只用了五年的时间,便成为了一国之君。而苏轼不过是个翰林院的大学士,地位虽高,但与当朝的大臣相比,就显得微不足道了。苏轼返回朝廷之后,针对老党所发现的问题,提出了自己的建议,结果被老党所拒绝,苏轼在新党和老党都没有立足之地,无奈之下,他再次要求离开京,并被发配到了杭州。苏轼自请外派之后,苏辙一口气上了四次折子,表达了自己的意愿,但都没有获得皇上的首肯。不过,苏轼并没有在杭州过上安逸的日子,便被召回京,恢复了原来的官职,不过,以苏轼的性子,自然是不会与这些人合作的,所以,在短短数个月之后,他又被降级到了颍州知州。

苏轼因为有一个做了丞相的哥哥,所以并没有遇到什么麻烦,之后苏轼换了几个地方,但也只是换了几个地方,至于他的安危,却是一点都不需要操心,有苏辙这个强大的靠山,一直在暗中保护着苏轼。苏辙在“捞兄”的同时,也一直在给苏轼提供帮助。大家都知道,苏轼晚年被贬,浪迹天涯,衣食住行,都是苏辙给他提供的。至于苏辙,他的家庭条件并不是很好,三个孩子,五个女儿,家里有十多口人,都是苏辙一个人赚来的,但即便如此,他还是毫不犹豫地将钱借给了哥哥。再之后,苏轼被贬至海南儋州,那时候海南乃是一处蛮荒之地,历来都是流亡之地,环境极为艰苦,苏轼一贫如洗,只得向苏辙书信借贷,才勉强度日。

这个时候的苏辙,为了操持儿女的婚礼,已经花掉了许多银两,手头已经没有什么多余的银两,但是在哥哥的请求下,他还是毫不犹豫地从同僚那里借了几千贯银两,然后自己一点点地还清。不仅如此,在苏轼死后,苏辙还带着三个哥哥留下的儿子,将他们带回了自己的家里,照顾他们。就凭这一点,苏辙在苏轼面前,就完全成了“扶兄魔”了。若是在前世,苏轼多半会告诉自己的弟弟,有你,真是三生有幸。至于苏辙,估计也只能抱怨一句:有你在,我真的很佩服你。

写在结尾:

苏轼二人相依为命,对对方来说,都是最关键的人物,若不是苏辙,恐怕苏轼早就因为乌台诗案而亡了,苏轼能有这么一个弟弟,实在是三生有幸,又有什么可奢望的呢?

文章有些地方的兄和弟表述有误