1970年1月30日,中国第一颗中远程弹道导弹“东风四号”试飞成功。它利用燃烧产生的喷射气流获得推力,推进剂是燃料与氧化剂的结合,无需氧气也可产生强大的喷射气流。其箭体自下而上分为两级,第一级工作结束后在高空分离,再由第二级点火、接力推进。这便是中国运载火箭的雏形。

要实现环绕地球飞行,卫星的飞行高度一般不能低于180千米,入轨速度也需达到第一宇宙速度7.9千米/秒,否卫星将在地球引力和大气阻力的作用下坠入大气层。遗憾的是,这样的速度和高度让“东风四号”望尘莫及。

于是,工程师们开始对”东风四号”进行改造。原有的二级箭体升级为三级火箭,箭体顶部的导弹弹头被卫星取代,并加上整流罩予以保护,使其避免遭受高速气流的冲刷。第一级和第二级箭体由金属杆相连,连接处形如镂空,以狸二级发动机点火时喷射的火焰能快速排出。经过一系列升级,“东风四号”导弹摇身一变,成为我国第一枚运载火箭一“长征一号”(CZ-1)。它的直径为2.25米,高约30米,能将不超过0.3吨的载荷送至高度约440千的近地轨道。1970年4月24日,中国第一颗人造卫星“东方红一号”便由“长征一号”运载火箭发射升空。

自此,中国继苏联、美国、法国和日本之后,成为第五个可以独立发射人造卫星的国家,中国航天的近地卫星时代就此开启。

不过,0.3吨的载荷远远满足不了一般卫星的需求,运载火箭需要继续升级。推进剂方面,工程师们改用全新的“燃料+氧化剂”组合,即“偏二甲肼+四氧化二氨”,它们不仅具有更高的推进效率,而且均为常温液体,相遇即可燃烧,点火简单,维护方便。结构方面,根据当时的铁路运输条件,火箭直径加大至3.35米的极限尺寸。更强的推进剂与更大的直径,大大提高了火箭的运载能力,即便重回两级火箭也能达到入轨速度。

升级后的新一代火箭,其一得名“风暴一号”(FB-1),我国因此可以首次发射超过1吨重的卫星,也首次实现了“一箭三星”的发射;其二便是“长征二号”(CZ-2),其近地轨道载荷约1.8吨,成功发射了我国第一颗返回式卫星,走出了载人航天的第一步。

然而,此时中国运载火箭的近地轨道载荷仍未突破2吨,属于小型火箭范畴。更大的卫星、更远的星空、载人航天的期盼、空间站的梦想,都将交给下一代火箭,成为它们光荣的使命。

中型火箭的使命中型火箭的近地轨道载荷在2~20吨,载重1.8吨的“长征二号”距此仅有一步之遥。于是工程师们在“长征二号”的基础上进行改进,将箭体加长以携带更多燃料,并对材料和发动机进行优化。最终,比“长征二号”高近10米、近地轨道载荷增至4吨的“长征二号丙”(CZ-2C)和“长征二号丁”(CZ-20)就此诞生,它们一举步入中型火箭的行列,同时也,成为发射返回式卫星的主力军之一。

然而,返回式卫星通常在高度为数百千米的近地轨道中工作。相较之下,气象卫星轨道高度约为1000千米,导航卫星轨道高度可达约20000千米。还有一类轨道则更为遥远,其高度约为36000千米,且轨道平面与赤道平面重合,运行在这里的卫星能与地面始终保持相对静止,这便是独一无二的地球静止轨道。

在理想状态下,只需在地球静止轨道部署三颗卫星,便可基本覆盖全球通信。但要抵达地球静止轨道却并非易事一卫星须先以约10千米/秒的速度进入一个过渡轨道,再通过精确的变轨,在目标轨道的指定位置入轨定位。“长征二号丙”“长征二号丁”无法满足这样的发射需求,我们还需要飞得更远、更高、更精准的火箭。

为此,工程师们首先尝试的依旧是纵向加级。此时有两种方案摆在人们面前:其一,以“长征二号丙”为基础,在第三级使用全新的低温推进剂,用“液氢+液氧”的组合替换传统的常温推进剂;其二,在“风暴一号”的基础上,第三级依旧使用技术成熟的传统常温推进剂。在第一种方案中,“液氢+液氧”能够大幅提高推进效率,是较为先进的方案。但液氢温度低于-253℃,且易燃易爆,从发动机技术到低温燃料的贮存、运输、加注技术,都要从零开始,难度巨大。相比之下,第二种方案风险更低,把握更大,但技术较为保守。一面是高技术,一面是低风险,这个选择并不好做。人们各执己见,争论不休,直到中国通信卫星总工程师任新民站出来说:中国要想在本世纪末(20世纪末)成为航天大国,甩掉落后的帽子,眼睛必须瞄准当代火箭发动机的高峰…航天事业本身就是个大风险,如果怕失败、怕风险,还搞什么航天!此言一出,掷地有声。

自此,约10年后成功扛起我国地球静止轨道卫星发射大旗的,是采取第一套方案、第三级使用“液氢+液氧”组合推进剂的“长征三号”(CZ-3)。它的第三级推进剂贮箱防冻、防渗、防潮、绝热,发动机则能进行二次点火,令卫星再次加速进入过渡轨道。而进一步改进诞生的“长征三号甲”(CZ-3A),首次将我国卫星送入地月转移轨道,从此开启了中国航天的“嫦娥时代”。

与此同时,使用传统常温推进剂的加级方案没有被放弃,而被“长征四号”系列采纳。长征四号”系列包括“长征四号甲(CZ-4A)、长征四号乙(CZ-4B)、“长征四号丙(Z4C)等,它们是发射大阳同步轨道卫星的主力军。这又是一类特殊的轨道其轨道平面可绕地轴旋转,运行周期与地球公转周期一致,每当卫星经过同一点时,它能保持大致相同的日照条件,因而被称为“太阳同步轨道”。

太阳同步轨道卫星运行的特点,让它极其适合气象、地面观测。不过,这种轨道的倾角往往超过90,需要火箭提供大量推力用于改变飞行方向。1988年9月7日,“长征四号甲”载着我国第一颗气象卫星“风云一号”成功进入高约900干米、倾角为99°的太阳同步轨道,就此宣告我国依靠国外气象卫星数据的时代正式结束。

至此,我国中型运载火箭的近地轨道载荷已约6吨。然而,载人航天的载荷需求是至少近8吨。此时单芯级火箭的起飞推力几乎加无可加,这该如何突破?答案便是横向捆绑。工程师们以“长征二号丙”为基础,纵向上适当加长以增加推进剂贮存量,横向上则“捆绑”4个高15.3米、直径为2.25米的助推器,组成了我国第一枚捆绑式火箭一“长征二号”捆绑式运载火箭(CZ-2E,简称“长二捆”)。

起飞时,“长二捆”的4个中间芯级发动机和4个助推器发动机共同点火,起飞推力可达“长征二号丙”的两倍,近地轨道载荷约9.5吨。它从开始研制到首次发射,只用了18个月。

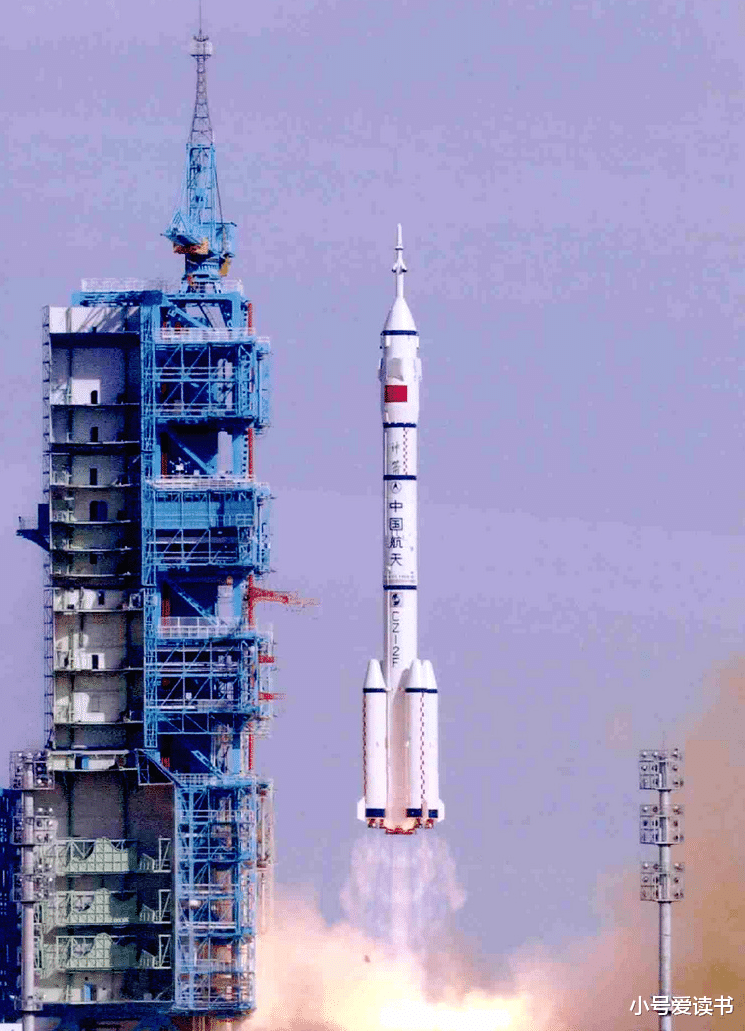

不过,真正实现中国人的载人航天梦的是大名鼎鼎的“长征二号F”(CZ2F)。

相比“长二捆”,它在整流罩顶部增加了一顶称为“逃逸塔”的“尖帽子”。这是一个安全保障装置,在起飞前15分钟至起飞后的120秒,火箭一旦出现意外,逃逸发动机便可立即点火,带着飞船的轨道舱和返回舱迅速与箭体分离,帮助航天员脱离危险,堪称一座“生命之塔”。包括逃逸塔在内的救生系统,以及主控制系统的备份、故障自动检测系统,三管齐下,令“长征二号F”的设计可靠性从“长二捆”的0.91增至0.97(最高为1)。它也不负众望,在2003年10月15日,将我国第一位航天员杨利伟安全送入太空,我国因此成为全球第三个实现载人航天的国家。

在服役的20多年里,“长征二号F”战功赫赫一从“神舟一号”到“神舟十二号”,再到“天宫一号”“天宫二号”,共计发射5次无人飞船、7次载人飞船,1次目标飞行器和1次空间实验室,至今仍保持着100%的发射成功率,可谓“神箭”。

“长征二号”系列均为两级火箭。若在“长征三号甲”的基础上加长、捆绑,便可形成三级捆绑火箭一“长征三号乙”(CZ-3B)、“长征三号丙”(CZ-3C)。作为烟绑4个助推器的三级火箭,“长征三号乙”在20多年间是我国运载火箭的“顶配”,其近地轨道载荷首次突破10吨大关,达到约15吨,成为我国中高轨道发射的绝对主力,更成功发射“嫦娥三号”和“嫦娥四号”,筑就了我国的“登月天梯”。

然而,“当中国的运载火箭从连续成功的惊喜中醒来时,它面对的将是4个强大的对手”。到了21世纪初,美国、欧洲、俄罗斯的商用大型火箭纷纷亮相,这些国外大型火箭具有安全清洁、部署迅速、成本低廉等优势,运载能力也远远超过“长征三号乙”,有的近地轨道载荷甚至达到“长征三号乙”的两倍。中国运载火箭几乎在各方面都相形见绌,一次全方位升级迫在眉睫。

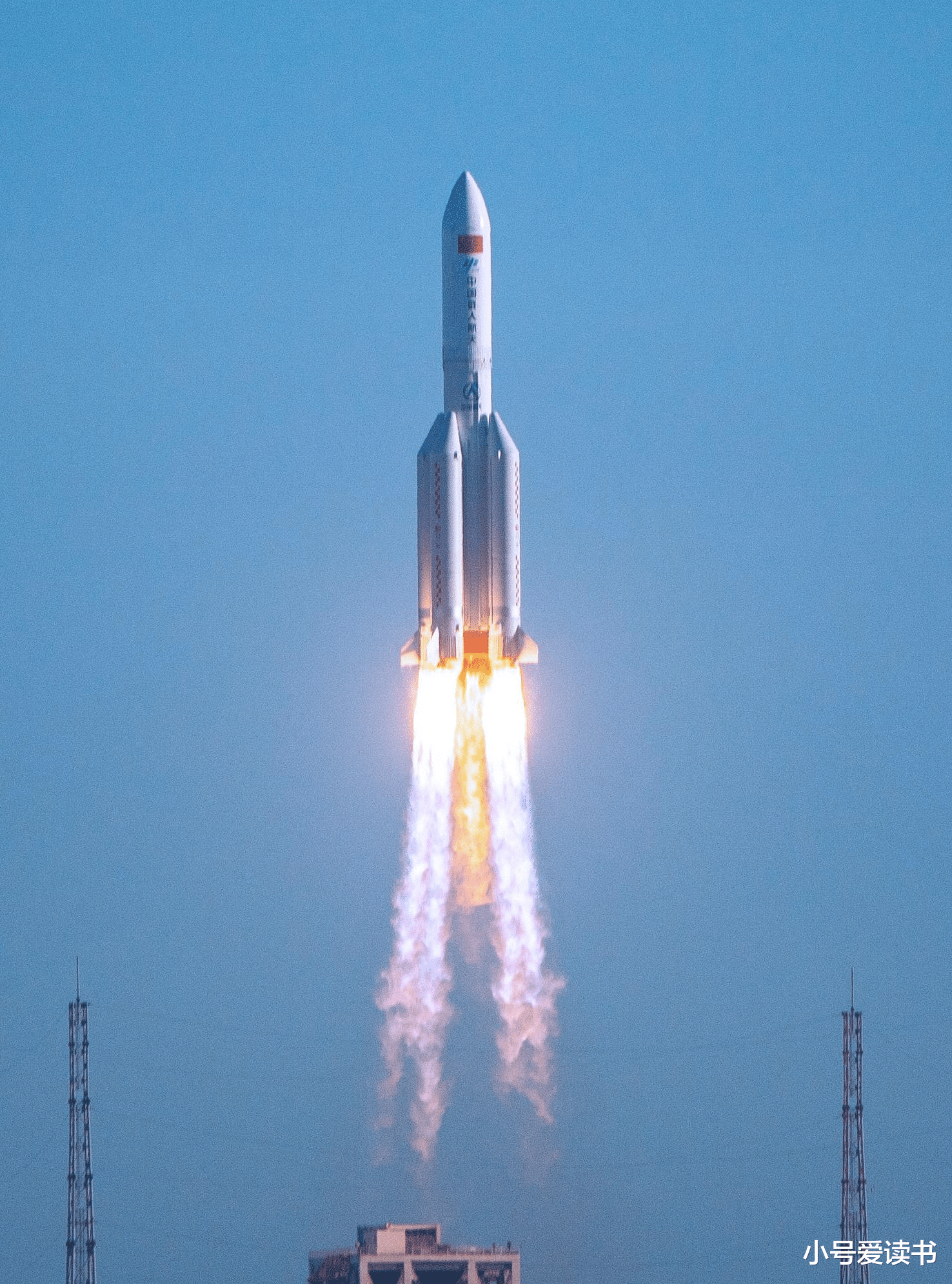

不甘落后的中国航天工作者,再次对火箭进行改造。推进剂方面,用“煤油+液氧”的组合,替换使用了近40年的“偏二甲肼+四氧化二氨”组合。前者燃烧后只产生二氧化碳和水,全程无毒无污染,成本也大幅降低。发动机也随着推进剂的替换而升级,推进效率可再提高约15%。助推器则被提高到近27米,是此前型号的近两倍。

这些升级,构成了新一代的长征运载火箭一“长征七号”(CZ-7)。它的近地轨道载荷约为14吨,足以发射重约13吨的“天舟一号”货运飞船,在中国的“空间站时代”扮演了至关重要的角色。未来,它还将逐步接替“长征二号”“长征三号”“长征四号”系列的使命,承担我国约80%的发射任务,成为支撑中国航天梦的中流砥柱。至此,我国的中型运载火箭全部登场。若要在近地轨道发射超过20吨的载荷,就必须依靠大型运载火箭。

预计再经过10多年的追赶,在2028年到2030年,中国新一代重型火箭“长征九号”将会登场。它的总长将超过百米,芯级直径接近10米,其轨道载荷将突破10吨。届时,它将扛起中国载人登月、火星取样返回,甚至是太阳系外行星探测等更加艰巨的任务。

我们拭目以待,也祝中国的航天事业蒸蒸日上!