在《三国演义》中有一句俗语流传至今——自古忠义难两全,两权相较取其轻。

这句话,意旨在古代君王体制的社会模式下。

在服务于当权者的同时,难免就要割舍掉属于个人的某些东西。

而这种,耐人思索又难得两全的选择题。

也并没有随着封建社会的结束,而消失。

在解放后的某段岁月里,这道选择题便又再次浮现。

这段故事发生在1984年。

那是一个国家才经历过波折后,也才将身形稍稍稳固。

国家的发展诉求,与民众的情感需求,都十分敏感的重要时期。

也就是在这么一段如玻璃般易碎的岁月里。

邓公,便是遇上了这么一道,都令古人今人都迟疑难断的难题。

经典留影·百万裁军在1985年,随着过去几年的创伤,逐渐愈合。

改革开放也打开了国家的沿海经济窗口,在提升经济产值的同时,也解决了社会职业需求的压力。

而为了适应当下这股强劲的发展势头。

为了使得这股效能强大的“发展燃料”,得到最大程度的发挥和释放。

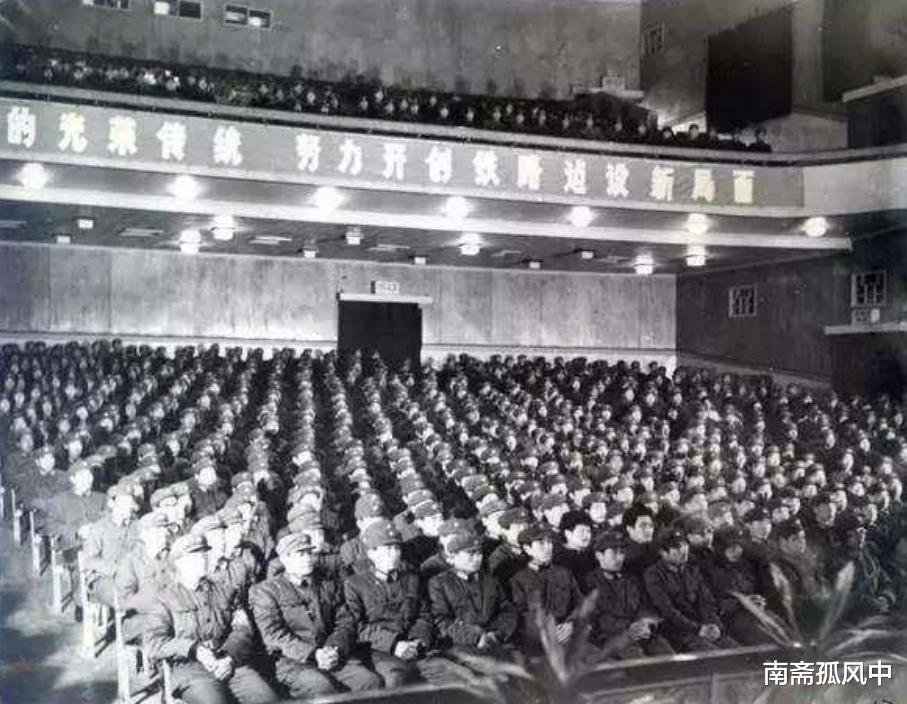

于是在同年6月,一条重磅决议,在会议大厅中被提出并加以实行。

这项决议在国内社会,以及国际环境中都引发了巨大的震撼。

以至于邓公那张,坐于采访桌前。

右手单单比出食指的照片留影,到今天都还流传甚广。

而邓公伸出的那根手指,所代表着的,就正是那条重大决议中最为核心的一个信息——裁撤军队人员一百万。

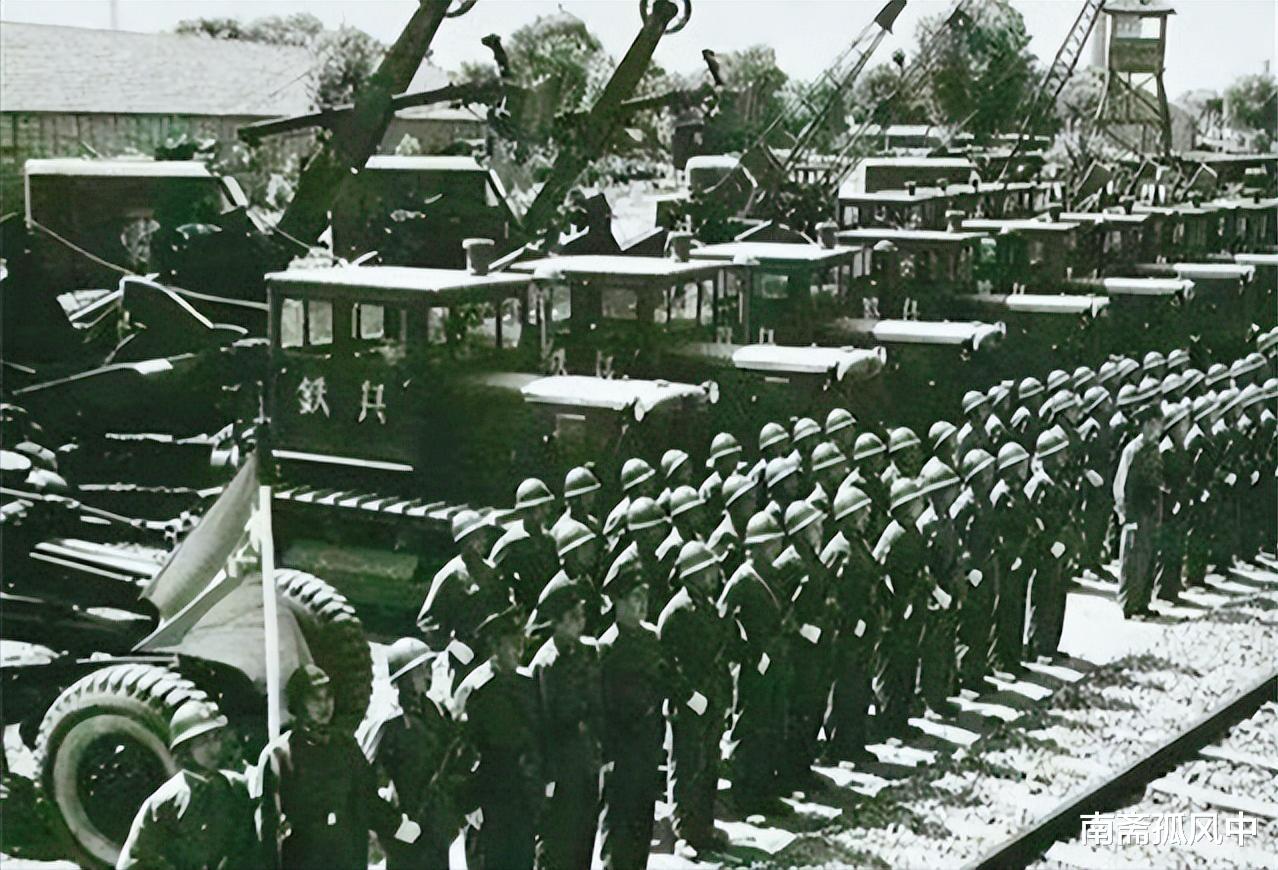

从1927年,南昌起义算起。

中间经历战争无数,一直到新中国的成立。

这期间自始至终,革命队伍都处于不断增员的状态。

而邓公的这次裁军决议,也是我国裁军历史上的首次。

那艰苦战斗的革命岁月里,伴随革命先辈们的不断牺牲。

军队人数增减的幅度,也是极大。

那时候,为了革命的事业最终成功,需要用先辈们的血肉,去填补理想与现实之间的大小沟壑。

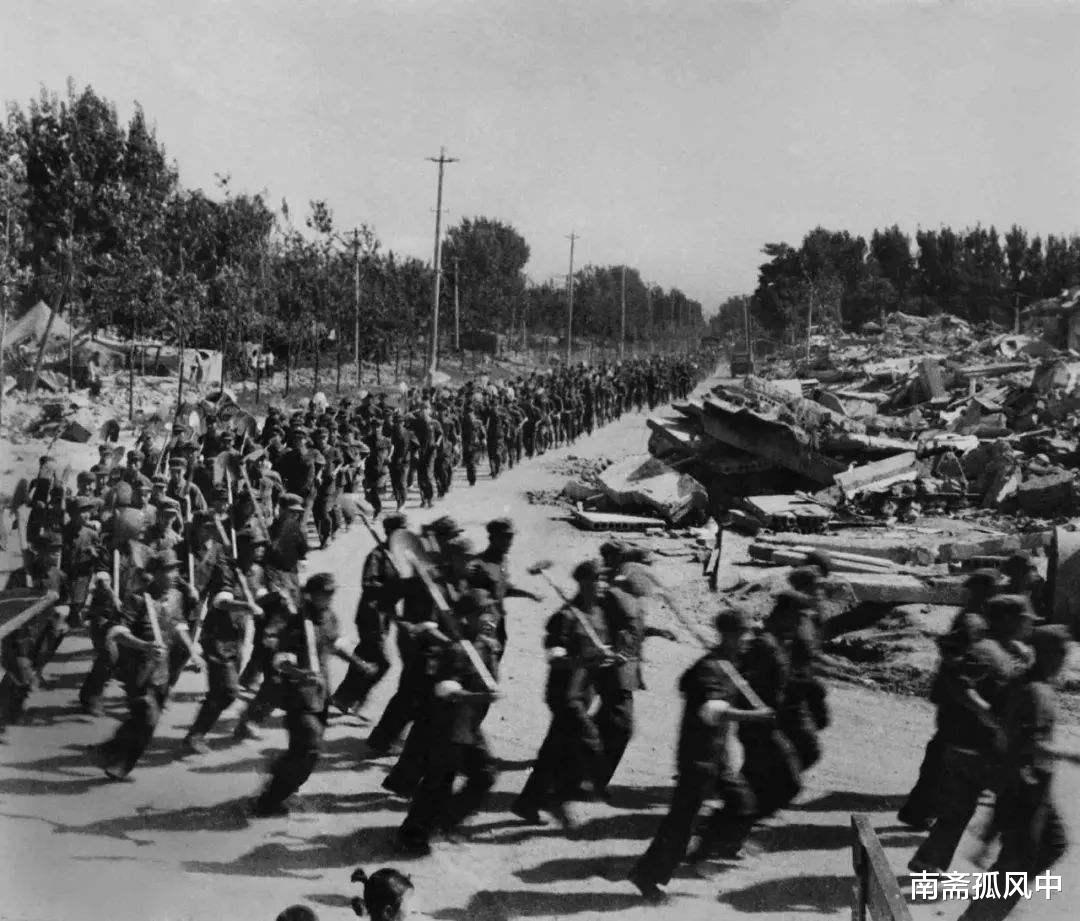

而当那条沟壑被填满。

革命成功,战争也终于平息之后。

那股来自于军队的,推动着民族向前的力量,也理所当然的相对安静下来。

但久而久之的,这股力量不再与和平时代的发展节奏相契合。

在没有战争的岁月里,国家并不需要如此庞大的战备力量。

建设与发展,成为了国家当前的主旋律。

裁军,也成了必然。

裁军的大势所趋·甘愿“领罪”的领导人不论是世界上的哪一个国家。

“裁军”,都是一项“牵一发而动全身”的大工程。

因为裁军会受到极多内外围因素的影响,而且一旦不能将这些因素妥帖解决。

那么一个国家,甚至会就此走向毁灭的结局。

于内部而言,军队当前人员数量的多少;

部队种类的繁简;

武器装备的先进与落后;

当前国家的科技和经济状况,以及承担风险的能力,都将成为裁军的重大考量标准。

于外部而言,国际形势的紧张与否,邻国关系是否友好。

也同样要将其纳入考量标准。

但除去这两个大项之外,于我国的裁军事业而言。

最为重要的,还是文章开头所提及的那个“义”字。

而这,也正是最让邓公所头疼。

或者说,最令其内心纠结的症结所在。

于理而言,裁军是为了国家的发展,这是无可厚非的。

但于情而言,裁军便就是一件十分得罪人的事了。

革命将士们,为了祖国浴血拼杀。

在民族有所需要的时候挺身而出,付出了巨大代价之后,只因时代原因不再被需要,就要被挥之即去吗?

以上的这种情绪与感受。

不论是军人还是平常百姓,都难免会在心中有所滋生。

更别提最擅长,见缝插针的西方媒体。

自然不会放过,这个煽动人心的大好机会。

但为了国家更长远的考虑,邓公还是毅然决然将这个“坏人”的名号,安放在自己的身上。

对此,不少民间传闻也有称。

是在1984阅兵之际,邓公才萌生出裁军的念头。

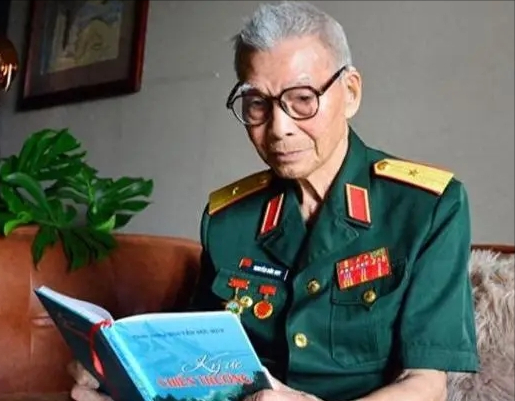

阅兵当日,邓公在天安门阅览军队,而他眼前几位的将领老伙计,都已是白发苍苍。

身居高职的将领,已然都是花白头发的高龄。

这意味着军队的年龄跨度,已经十分巨大。

同样也代表着军队人数过多,晋升途径更加漫长。

于军队而言,有才能的人,才更加难以冒头。

于国家而言,过大的军资消耗会拖累社会建设的脚步。

邓公由此警觉,开始正面裁军的问题。

并且还说了,得罪人的事由我来。

雷厉风行·果断而不武断百万裁军的决议,是十分果断的。

执行的过程更是十分迅速。

一百万人的裁撤和安置问题,十一个大军区的重新整合归并问题,与国际社会的交流问题。

都在短短几年迅速完成。

而且最为人所叹服的事,在如此快速的治理过程中,党组织几乎完美的将每个敏感问题圆满解决。

并没有因行为武断,而造成社会矛盾。

之前那种“不满意”的情况,也没有再次上演。

为了百万大裁军的顺利进行,邓公给出了全方位的辅助助力。

首先由最重要的情绪感受,入手。

邓公端正了此次裁军行为的正确思想。

裁军不是抛弃。

而是当今社会建设的需求,当今国家的需要。

从部队军伍转职地方,是在为社会建设添砖加瓦,是换了一种方式继续为国家尽力。

转职地方,这是邓公给出的一条近乎完美的解决方法。

这让被裁撤的军人生活,有了着落。

同时在思想上,也并没有出现被抛弃的错觉和落差。

而转职地方,也并非是将被裁撤人员随意找个地方打发过去。

在邓公的主导下,比试每个军区内都建立了专门的培训部门。

专门负责教授工作技能。

让被裁撤人员,在转职地方后,依旧可以凭借个人能力有所作为。

写在最后裁军,是颇为冒险但又势在必行的。

从今天看来,1985年裁军决议的执行,是无比成功且具有巨大正向意义的。

邓公开创建国后裁军的历史先河。

冒着大风险,为国家和人民做出了巨大的贡献,同时也为国家事务创办了宝贵的经验与方法。