其实一切早有迹可寻,只是当时划过,并没有引起深思。

2024年2月,某网红声称在巴黎捡到小学生秦朗作业,视频一发布,迅速引起了广泛传播,时隔一个多月,却再次迎来讨论,遭到了大翻车。

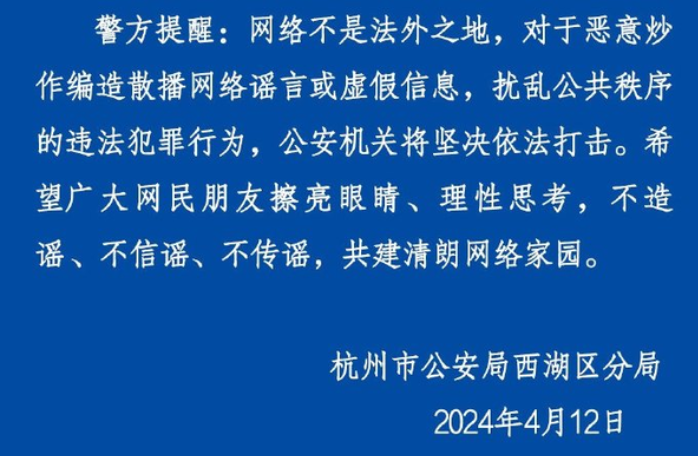

通报显示,为了吸粉引流,某网红及同事编造“小学生秦朗丢失寒假作业”的视频,涉嫌传播网络谣言,扰乱公共秩序。

原视频我曾经在某书上刷到过,视频内容确实有些“哭笑不得”,看完视频后,会让大家眼前浮现一个:即将上学,因为玩耍,寒假作业却没完成,于是,不得不伪造寒假作业丢失,一个充满无奈的小学生形象。

其实,这个剧本可以用我们熟悉的另一个例子来解释:寒假作业被狗啃了,这样也就不用老师检查寒假作业了,很多人小时候都会用类似的方式,来“提交”寒假作业吧。

我曾经质疑这个视频,主要有三个疑惑:

第一处,博主一开始就把摄像头摆好了,然后才发生了外国人拿着寒假作业来询问视频博主的场面。

试想一下,如果是突然发生,作者要记录下来,镜头感觉就不会这么“清晰”,看视频的第一眼,就感觉有点“刻意”。

第二处,寒假作业除了“秦朗”的名字,实质内容一点没填,就算要扔中文版的寒假作业,也不用带到国外去吧,还要填上自己的名字?

第三处,视频博主发现寒假作业没做,于是拍摄了自己帮忙填写的过程。博主是真的想找到“秦朗”吗,为什么要胡乱填写别人的作业呢?

但为什么这个视频会产生很大的热度呢?

在我看来主要有两点:

一方面,事情发生在过年后,即将开学的日子,这时候让很多学生和家长痛苦的寒假作业却还没做完,正是令人头大的时候,突然看到这个视频,是有点好笑有好气的,产生一种“我小时候也丢过寒假作业”的共鸣。原来大家都在被寒假作业折磨啊,恨不得把寒假作业撕掉,都有过相似的童年,比如寒假作业可以被狗啃,被猫抓,这样就不是自己的问题了。可以说,视频引起了很多的共鸣。

另一方面,视频出现热度后,许多官媒进行了转发,增加了视频内容可信度。我们平时看到的很多新闻,基本都来自各类机构媒体账号,这些媒体账号都有很大的粉丝群体,粉丝对这些媒体有着很大的信任,不断的转发,掀起一场“寻找小学生秦朗”的热潮。

关键是吧,这个事情还不是媒体主动发现的,是被网名举报,然后公安进行查证,才发现一切都是虚假的。

为什么这些网络谣言会很容易传播呢?

一方面,很多网红为了获取巨额流量,便会“没有事件创造事件”,以此获取收益。这些所造谣的事件基本是大家日常会关注的内容,更容易牵动我们的神经。

比如,在4月9日云南香格里拉发生了4.7级地震,就有网名散播“大楼倒塌”的图片,并声称“已有数百人受伤”。

而在官方核查过后发现,通讯和交通正常,也并未收到人员伤亡的报告,网传的“大楼倒塌”的图片也与地震没有关联。

比如,网友发布“单次住院超过15天医保就不能报销”的谣言,而实际上,国家医保局相关部门从未出台过这样的限制性规定。

其实,细心一点就会发现,这些谣言,都关乎着“衣食住行”各个方面,很容易吸引人们的注意力。

因为看到类似新闻,人们就会点进去看是不是和自己相关,很容易被视频中的内容牵动神经。

另一方面,部分机构媒体未经过实证就发布相关报道,很容易造成一些误导。

机构媒体的新闻,一般都是需要经过调查才会发布的。但是现在,很多网络博主发布的“爆款言论或者视频”,一些机构账号就会“编辑后发布”,大众没有看到实际取证过程,让很多内容逐渐丧失了信任力。人们难以判断,一个热点事件,是事实还是谣言。

那么,该如何判断谣言和事实呢?

第一,加强谣言惩罚力度。对于恶意的谣言,注销账号真的太轻了,罚款力度也并不大。

如果将谣言和个人信用挂钩,记录在案,让人们知道造谣会影响个人的买房、上学、工作等方面,情况会不会更好一点?

第二,对于一个事实热点,官方媒体多进行实地取证,并公布一些实地走访过程,实事求是的公布,讲证据,讲事实,并进行相关报道,而不是看一个事件火了,编辑一下进行发布。

第三,批判性看待事件,而不是人云亦云。无论是谣言还是事实,是否相信,都取决于自己,如果自己能客观看待这些事件,不是别人说什么就是什么,都有自己的一个客观判断。

当然这个过程是最难的,因为很多人都更容易被流言牵着走。特别是老人,特别容易相信网络上夸大的言论。