历史的河流奔腾不息,裹挟着无数英雄的豪情与帝王的权谋。当我们回望大明王朝初年的“靖难之役”,那场叔侄相残的血腥战争,总将目光聚焦于建文帝朱允炆的削藩急切与燕王朱棣的雄才大略。然而,在这场改变明朝历史走向的博弈中,一个往往被忽视的关键节点,如同一根脆弱的琴弦,在最关键的时刻悄然崩断,它就是——晋王朱棡的骤然离世。他的死亡,不仅是洪武大帝朱元璋苦心布局的意外瓦解,更像是命运为野心勃勃的朱棣,移开了通往紫禁城宝座前最后、也最坚固的一道屏障。

朱元璋的棋局:从铁血清洗到权力平衡

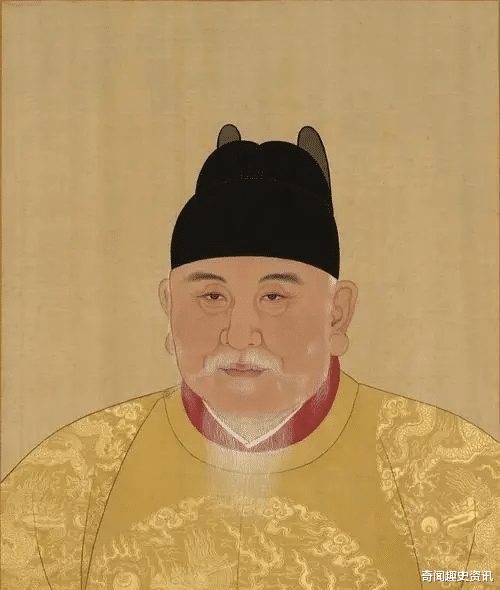

布衣皇帝朱元璋,深谙权力逻辑的残酷。为了大明江山的稳固,他可以对一同打天下的功臣宿将挥起屠刀,鸟尽弓藏,兔死狗烹,只为确保权力牢牢掌握在朱家手中。在他最初的构想里,嫡长子朱标是完美的继承人,温良仁厚,深孚众望。为此,他不惜保留下如蓝玉这般桀骜不驯却战功赫赫的猛将,作为未来太子慑服天下的利器。这是一套围绕朱标构建的、看似坚不可摧的权力传承体系。

然而,命运的残酷在于它的不可预测。洪武二十五年,朱标英年早逝,打乱了朱元璋所有的安排。白发人送黑发人的悲痛之后,老皇帝不得不重新审视帝国的未来。他选择了朱标之子朱允炆,一个年轻、仁弱的皇太孙。但这带来了一个新的问题:朱允炆缺乏其父的威望,更没有足够的时间培养自己的势力。而此时,遍布全国的藩王叔叔们,特别是北方的燕王朱棣和晋王朱棡,羽翼已丰,兵权在握。

面对新的局面,朱元璋的策略也随之调整。蓝玉案的爆发,绝非仅仅是对骄兵悍将的清算,更深层的考量,是为了移除一个朱允炆难以驾驭,且可能对中央构成潜在威胁的力量。但这步棋之后,北方边境的防御以及对内制衡藩王的力量真空,需要有人填补。此时,目光自然落到了他的三子——晋王朱棡身上。

被寄予厚望的“盾牌”:晋王朱棡

朱棡,这位“仪表英伟,才力过人”的亲王,在众多儿子中,颇受朱元璋的器重。相较于四子朱棣的锋芒毕露和潜在野心,朱棡显得更为沉稳,且在早年,他对朱元璋的忠诚似乎更无可指摘。更关键的是,朱棡与朱棣之间存在着天然的竞争关系和地缘上的互相牵制。史载,晋王府的下人敢于侵占燕王府的果园,而朱棣受辱后并未直接与朱棡冲突,而是选择向朱元璋告状。这细微之处,恰恰反映了朱棣对这位三哥的忌惮,以及朱元璋乐于见到的权力平衡。

在朱标去世、蓝玉被诛后,朱元璋极有可能将朱棡视为制衡朱棣、拱卫年轻皇孙朱允炆的最重要一枚棋子。他或许授意、或许默许朱棡发展实力,甚至可能私下给予承诺,让其成为朱允炆登基后最坚实的“盾牌”。朱棡的存在,就像一道无形的枷锁,牢牢地限制着朱棣可能滋生的不臣之心。只要朱棡在,且忠于中央,朱棣就不敢轻易妄动,因为这意味着他将面临两线作战,腹背受敌的风险。

命运的急转弯:棋盘上的致命空缺

然而,就在朱元璋为朱允炆铺设的这条“藩王制衡藩王”的道路看似即将成型之际,命运再次露出了狰狞的面孔。洪武三十一年(公元1398年)三月,距离朱元璋驾崩仅剩三个月,正值壮年的晋王朱棡突然暴毙。

这一死讯,对于风烛残年的朱元璋而言,无异于晴天霹雳。他苦心经营二十余载,试图为孙子打造一个相对安稳的政治格局,却在最后关头功亏一篑。最重要的那枚用以牵制朱棣的棋子,就这样意外地从棋盘上消失了。此时的朱元璋,龙体衰败,已无力再重新布局,更找不到第二个能与朱棣匹敌且愿意忠心辅佐朱允炆的藩王。他所能做的,仅剩下对朱允炆的反复叮嘱和对朱棣的严厉警告,但这在巨大的权力诱惑面前,显得如此苍白无力。

朱棣的“天赐良机”

朱棡的死,对于朱棣来说,无疑是卸下了心头最大的重担。北方的军事压力骤减,原本需要处处提防的强邻消失了。更重要的是,朱元璋精心设计的、用以约束他的内部权力平衡机制彻底失效。朱允炆失去了最有力的宗室臂助,其推行削藩政策时,朱棣所感受到的威胁和顾忌大大降低。可以说,朱棡的死亡,为朱棣的“靖难之役”扫清了道路上最大的一块绊脚石,大大增加了其成功的概率。

四年之后,战火燃遍南北,朱棣最终攻入南京,夺取了侄子的皇位。历史常常聚焦于战争的惨烈、人性的挣扎,却容易忽略那些看似偶然,实则深刻影响历史走向的“变量”。晋王朱棡,这位或许并未想过自己生死会对帝国未来产生如此巨大影响的藩王,他的猝然离世,成为了明初历史一个充满悲剧色彩的转折点,是洪武大帝权力布局的一声叹息,也是燕王朱棣野心得以释放的关键伏笔。他的死,让历史的可能性轨道发生了无可挽回的偏转,最终铺就了永乐大帝的登基之路。