声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

每天只需动一动手指,就可能减少中风、静脉血栓甚至心脏病的风险——看似微不足道的动作,却蕴藏着惊人的医学奥秘!

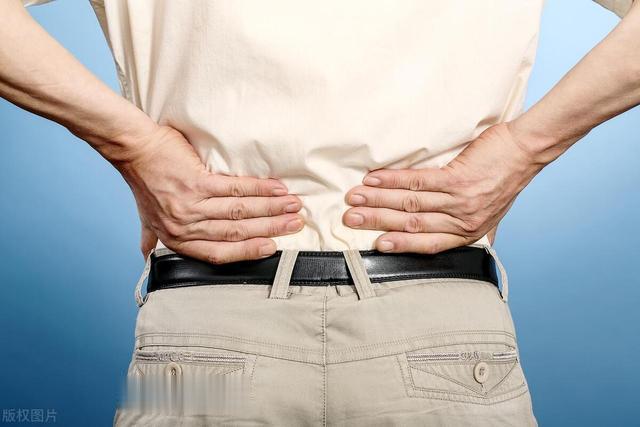

在快节奏的现代生活中,越来越多的人开始意识到“坐”是一种新的慢性病。久坐、缺乏运动正悄悄地“偷走”人们的健康。

国家心血管病中心发布的《2023中国心血管健康与疾病报告》指出,我国心血管病患者人数已超过3.3亿,血液循环障碍是高血压、动脉硬化、脑卒中等多种疾病的重要诱因。

而在众多改善血液循环的方法中,有一种简单得令人惊讶的小动作,正逐渐走进公众视野——握拳运动。每天坚持做100下,不需要器械,不受场地限制,却能有效刺激全身的血液循环机制,预防多种慢性疾病的发生。

握拳100下,激活人体“第二心脏”在医学界,小腿肌肉被称为“人体的第二心脏”。这是因为小腿肌肉的收缩能推动下肢的静脉血液回流到心脏,起到“泵”的作用。而实际上,手部的肌肉与小腿肌肉在血液循环调节中同样扮演着重要角色。

握拳动作,尤其是有节奏的持续握紧与放松,能激活手臂静脉瓣膜的开启与关闭,从而引导血液顺利回流心脏。

医学研究证实,这种反复的收缩放松过程,不仅能改善末梢血液循环,还能有效预防血栓形成,特别适合老年人、久坐上班族和长期卧床者。

2022年,中国医学科学院阜外医院在一项针对高血压患者的研究中发现,每天进行三组握拳运动(每组30~50次),连续12周后,患者的收缩压平均下降了6mmHg,而且手部微循环指标明显改善,指尖温度升高,血液流速加快。

一个真实案例:从“手麻”到“血通”的转变

一个真实案例:从“手麻”到“血通”的转变在北京协和医院神经内科的一次讲座中,专家分享了一个令人印象深刻的案例。

一位65岁的退休教师,长期伏案写字爱好书法,近半年频繁出现手指发麻、冰凉、夜间抽筋等症状。最初以为是颈椎或糖尿病引发的周围神经病变,经过详细检查后,发现是手部静脉血液回流不畅导致的末梢供血不足。

医生为其制定了包括“握拳训练”在内的综合治疗方案。每天三次,每次握拳30~50下,持续两个月后,症状明显改善。患者不仅手部麻木感减轻,连原本因供血不足而引发的睡眠障碍也有所缓解。

这并非个例。大量临床数据显示,规律的手部肌肉活动可以大大减少静脉曲张、深静脉血栓等风险,尤其对老年人具有重要的预防意义。

血液循环不畅,身体会发出这些“求救信号”

血液循环不畅,身体会发出这些“求救信号”血液是身体的运输系统,负责将氧气、营养物质送达全身各处。如果循环系统出现问题,身体会通过一些“暗号”提醒:

手脚冰凉:即使天气温暖,四肢也总是发凉,说明末梢血液供应不足。

头晕乏力:尤其是早上起床或蹲下起立时,容易眼前发黑,是脑供血不足的表现。

皮肤暗沉、发紫:血液循环差会导致皮肤供氧能力降低,出现“发黑”“灰蒙蒙”的现象。

水肿、静脉突起:下肢长期肿胀,多为静脉回流障碍的信号。

俗话说得好,“血通则气顺,气顺则百病不生”。若忽视血液循环的警告,轻者影响睡眠和体力,重者甚至可能引发心脑血管重大事件。

日常生活中,如何科学“握拳”?虽然握拳运动简单易行,但坚持+正确姿势才是关键。

建议选择坐姿或站姿,身体挺直,双手自然下垂或放在膝盖上。

握拳时要用力但不紧绷,保持2秒,再慢慢张开手掌,保持2秒。

重复动作50~100下,每天至少两组,可在看电视、等公交、睡前等空闲时间进行。

如果有高血压、心脏病等基础疾病的患者,建议在医生指导下进行,避免用力过猛导致血压波动。

对于手部关节炎或者神经压迫症状明显者,也应在专业医生评估后决定是否适合此运动。

医生的使命:让健康回归生活的点滴作为医生,最希望听到的,不是患者说“我得了什么病”,而是他们说“我已经开始注意健康了”。

健康并不等于无病,而是身体、心理和社会适应能力的良好状态。握拳100下,看似简单,却是健康管理理念的缩影——将预防融入生活,将医学变为日常。

正如国家卫生健康委员会多次强调,“预防为主”的策略应贯穿全民健康管理全过程。握拳运动,不仅是预防血液循环障碍的有效方法,更是一种提醒——健康,从一点一滴的小动作开始。

别小看这个动作,它是身体给你的“保命信号”。每天100下,给身体一个“活过来”的机会。

结语:健康生活,从“动”开始一句老话说,“流水不腐,户枢不蠹”。人也是一样,血液流动了,疾病自然不敢轻易靠近。

与其等病上门,不如早些行动。每天的100次握拳,也许就是你和慢病之间的那道“健康屏障”。

别再等了,从今天开始,让这个简单的小动作,成为守护健康的第一步。

参考文献:

[1]中国医学科学院阜外医院. 握拳运动对高血压患者血流动力学影响研究报告[J]. 中华高血压杂志, 2022, 30(4): 326-332.

[2]国家心血管病中心. 2023年中国心血管健康与疾病报告[J]. 中华心血管病杂志, 2023, 51(12): 1056-1070.

[3]北京协和医院神经内科. 外周血液循环障碍的临床干预与案例分享[J]. 实用内科杂志, 2023, 43(3): 187-191.

以上内容仅供参考,如有身体不适请咨询专业医生,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医生