21世纪,在国际关系上有两个热词,即百年巨变和地缘政治。如何认识和解读这两个热词,不仅是国际政治、经济、军事的课题,也是国际历史文化的“世界之问”。

撰文 | 黄海涛

01/

陆权时代与海权时代的历史概述

当前,百年巨变叠加新冠疫情在全世界的大流行,时代之变、世界之变正以史无前例的方式展开。零和博弈理念下的“华盛顿共识”,“搅得周天寒彻”。全球和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重,人类社会面临前所未有的挑战。

与“华盛顿共识”不断遭到各国的抵制相反,中国提出的“促进世界和平与发展,推动构建人类命运共同体”的“北京共识”,正在日益获得世界各国的认可。

“华盛顿共识”的根基是所谓“全球化”的海权独霸和少数国家的全球垄断,“北京共识”的根基是人类命运共同体的陆权和海权的合作共赢。

“华盛顿共识”的所谓“国际化”,是先发资本主义国家对发展中国家歧视性的社会分工、资源分派。“北京共识”的“人类命运共同体”,是构建全球发展伙伴关系,让发展成果更多更公平惠及每一个国家、每一个人。

百年巨变的“百年”如何计算,其深刻的内涵是什么?

我的理解是,自16世纪初“海权时代”开始建立起,到21世纪世界的陆权重新崛起,陆权和海权并行于世界,这是以五百年为单位的百年巨变的历史周期。

就国际政治、经济、文化来说,百年巨变是要建立陆权和海权的互利共生。中国给出的方案是构建人类命运共同体。就中华民族来说,百年巨变对应的是千年复兴。中国给出的方案是以民为本、共同富裕。

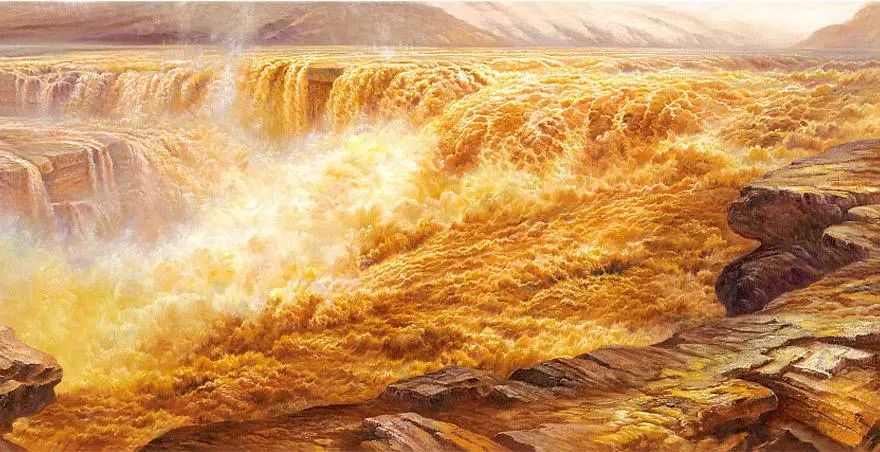

从世界文明史的进程来看,世界文明最初的形态基本上划分为海洋型文明和大河型文明两个体系。大河文明建立了大陆秩序和陆权时代,海洋文明建立了海洋秩序和海权时代,构成了历史和现代世界秩序的底层逻辑和结构。

黄河文化、中华文明是大河型文明的代表。古埃及、古巴比伦、古印度文明也是古代大河型文明,只是他们因一部分文明灭失,另一部分文明融入其他类型的文明,没有系统地延续下来。

建立在对“农牧驯化”基础上的农耕文明和游牧文明,都是大河型文明的组成部分,而且是原始社会最先进的文明。

其最初秩序的逻辑基础是,农牧文明通过农牧行为可以自给自足收获生存与发展的基础。正如马克思说的:“超越于劳动者个人需要的农业劳动生产率,是一切社会的基础,尤其是资本主义生产的基础”(①《资本论》第三卷,人民出版社1956年版,第1025页)。因为受制于地理和气候条件,大河型文明具有相对封闭性和稳定性。

古希腊是古代海洋型文明的代表。其最初秩序的逻辑基础是,海洋文明没有形成“海耕”“海牧”的驯化行为,不能自给自足收获生存与发展的基础,它需要向外索取,于是早期的海洋文明就只好以贸易和掠夺获得生活必需品,以及开辟殖民地来供给其生存与发展。

因而海洋型文明是高度开放性、依赖性、多元性的文明。这种无法“耕牧”满足物质需求,是其产生掠夺殖民地和“割后发社会韭菜”基因组的原因。这也是海洋型文明不同于大河型文明的本质。

陆权时代开始于世界四大古代文明时期,远远早于海权时代。陆权时代人类文明的世界中心始终围绕着亚欧大陆进行,东方古老的黄河文化与西方的基督教文化和中东的伊斯兰教文化在这里汇聚,一条清晰的陆上通道将人类社会连接在一起,因此有人称其为“大陆桥”,丝绸之路就是行走在这个大陆桥上。

16世纪初,随着大航海、地理大发现和远洋贸易与掠夺带来的巨大财富,通过一次次对“陆权”的挑战,让海洋型文明在世界史上第一次有了话语权。二次世界大战前,欧洲的海上强国,在海洋秩序中建立了海洋霸权。二次世界大战后,以美英为代表的海权称霸世界。

02/

蒙古西征为海权时代的来临,

全方位地打下了基础

历史螺旋式的发展不断形成大道轮回,推动世界大陆秩序与海洋秩序交替引领社会的发展。

世界文明发展史有一个重要的历史环节不能忽视,即13世纪蒙古人横扫欧亚大陆,囊括了当时世界上两个最先进的文化中心。一个是中亚古伊朗文明的伊斯兰文化中心,一个是中原黄河流域的汉文化中心。

在欧洲的海权崛起前,伊斯兰世界曾经与欧洲缠斗千年。13世纪初,陆权的霸主蒙古崛起,西征踏平了欧亚大陆。其残忍的杀伐政策,在给被占领地带来巨大灾难的同时,也在深层次上改变了欧亚大陆的社会形态。

1.蒙古帝国内外都修有发达的“驿站”,为亚欧大陆的经济、文化交流扫清了地理障碍。可以说继宋代海上丝绸之路兴起并成为主流后,蒙古西征在客观上完成了一次陆上丝绸之路的复兴。

2.13世纪,欧洲正处于最黑暗的中世纪时期,蒙古的占领者对当时这些地区的政治实体,进行了一次重新洗牌,改写了被占领地的权属、民族意志和政治体制,极大地改变了欧亚大陆的政治格局和历史进程,为欧洲海权时代的崛起清理了地缘威胁,提供了一个较好的国际环境。

3.随着蒙古人给欧洲带去来自黄河文化的知识、智慧、技术和工具,为欧洲海权的崛起提供了思想、理论、科技等一系列的准备。

马克思在《机器、自然力和科学的应用》中指出:“火药、罗盘、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三项伟大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,罗盘打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术却变成新教工具,并且一般地说变成科学复兴手段,变成创造精神发展的必要前提的最强大的动力”(②马克思.机器自然力和科学的运用[J].)。

4.蒙古铁蹄在踏碎了城市的同时,也摧毁或动摇了欧洲教皇统治的政治基础、经济基础和思想基础。尤其是蒙古对征服区实行宗教信仰自由的政策,让欧洲人开始质疑教会的观点和主张。这种思想解放,是后来文艺复兴的社会基础。随后,欧洲文化迅速发展,出现了文艺复兴和宗教改革运动。

我们决不歌颂野蛮和杀戮,同时也不无视“意外之喜”的贡献。

在此还要重点说一下中国造船技术的传播,对大航海时代的到来具有的重要影响。中国南北朝时期发明的大船水密隔舱技术,是大航海所需大船的“致命”造船技术。13世纪末意大利名著《马可·波罗游记》对中国船上的水密隔舱技术作了详细的描述。

水密隔舱技术带动了欧洲大船制造业的突飞猛进,给大航海时代和海权的建立打下了装备的物质基础。

16世纪的欧洲在葡萄牙与西班牙的带领下,开启了殖民的大航海时代,导致海洋型文明国家的实力增长速度远超陆地型文明国家,而正是这一改变,推动了世界地缘权力结构的中枢从陆权全面向海权转移。

03/

黄河文化孕育人类命运共同体

与中国伟大复兴同步,以某些西方国家为代表的海权独霸和少数国家的全球垄断,必将嬗变到既包含“大陆命运共同体”、也包含“海洋命运共同体”的人类命运共同体。人类命运共同体理念被多次写入联合国等国际组织和多边机制的重要文件。

第七十一届联合国大会主席彼得·汤姆森说,构建人类命运共同体是“人类在这个星球上唯一的未来”。人类命运共同体国际格局的形成是历史发展的必然。

2022年9月16日,上海合作组织(简称上合组织)发布《撒马尔罕宣言》,宣布了伊朗加入上合组织。上合组织的宗旨和原则是“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”。上合组织成员国和已经成为上合组织观察员国以及上合组织对话伙伴国的国家都是“大陆桥”上的国家,是当今世界幅员最广、人口最多的综合性区域组织。

伊朗加入上合组织,标志着以中俄伊为代表的亚欧大陆陆权力量已初步整合成型。世界地缘权力结构重心演变到海权与陆权多边和合共生的新时代,已然拉开帷幕。也就是世界地缘权力结构,已经从海权中心化发展为海权陆权和合共生的二元化。

同时,中国提出的“一带一路”倡议,是“大陆”和“海洋”两个命运共同体互通互融的和衷共济,也得到了世界上四分之三国家的认同,并与中国签署共建“一带一路”合作文件。“一带一路”成为当今世界深受欢迎的国际合作平台。

中国是一个陆海国家,既有基于陆地的“黄色文明”,还有基于海洋的“蓝色文明”。同样面临天灾人祸的四大流域古代文明,只有黄河文化一路不间断地走到今天,其底层逻辑表明黄河文化极具人类社会的原创性、唯一性和稳定性、包容性。

黄河文化通过人们的行为方式、组织体系、意识形态的表达,一直在指导着历史和当今社会的日常生活、人际关系、社会伦理。因而当今世界上最古老的黄河文化又具有历史的适应性和时代的先进性、引领性。

“大陆和海洋”两个共同体的人类命运共同体,其宗旨和原则,最早的文化表现和思想表达都脱胎于有五千多年历史积淀的黄河文化。同时,包含“大陆和海洋”两个共同体的人类命运共同体,是新时代黄河文化的最新打开方式和表达方式。

新时代的黄河文化,于天下观方面是人类命运共同体的理念;于历史观方面是坚持和发展马克思主义,必须同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合;于时代观方面,全面贯彻新时代中国特色社会主义思想,有效地避开了“华盛顿共识”提出的“全球化”理论陷阱。

可以说黄河文化是新时代中华民族坚定历史自信和历史主动的基础与实践。

在百年巨变这个时代和世界格局下,中国已成为影响世界政治、经济、环保治理等国际秩序的重要因素。

黄河文化和“两个结合”给中国和中国人民,提供了扎实的底蕴和坚定的自信,提供了勇立时代潮头的各种选择性和可能性。

“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?”新时代的黄河文化正在用文明交流互鉴破解“文明冲突论”,终结“历史终结论”,弘扬中华文明蕴含的全人类共同价值。道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。

(图片来源自网络)

(作者简介:黄海涛,文化学者。电子信箱:kwtzh@163.com)