诗词有约,一号诗巷欢迎各位的到来。

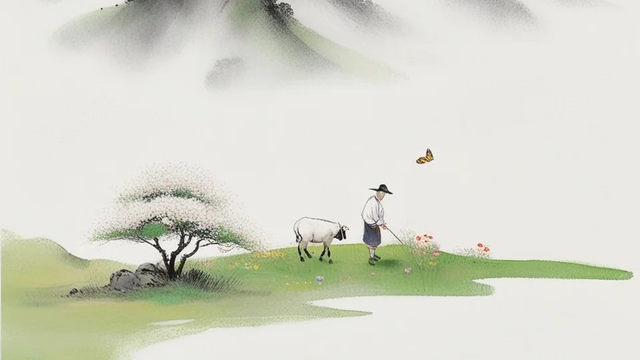

在众多人的眼里,春天的离去是一件无比伤感的事,因为我们眼前的世界将要褪去斑斓的霓裳,因为它预示着的是人生中一段明艳光阴的流逝,……;

然而,没有春天的离去,就没有夏天的到来,没有夏天的到来,就没有绿满人间的安宁与盈实。

所以,春的离去,代表着的则一个新的开始。

就如诗人王安石所云:春风取花去,酬我以清阴。

暮春,亦有独特的诗意与美好。

本期我们来分享一首写在暮春的比较冷僻的小诗。

这首诗虽然出自不太著名的诗人之手,但它却句句写得很精妙,全篇意境安宁而美好,让人读后心境不由变得明朗安然。

暮春即事

宋・叶采

双双瓦雀行书案,点点杨花入砚池。

闲坐小窗读周易,不知春去几多时。

叶采,字仲圭,号平巖,我国南宋时期的官员、诗人。

这首《暮春即事》是作者于自己的书屋中即景而题,诗从开篇到收尾都有着自然流畅的语言和清新生动的意境,千百年来,它以自己独特的魅力默默抚慰着人心。

诗的首句初步呈现出一幅画面:双双瓦雀行书案;一双瓦雀在书案上俏皮地行走。

这一句很有特点。作者特意择取了朴素物象“瓦雀”,并且将它们的活动地点定在“书案”上;这一写不但调动了读者丰富的想象力,而且还将一种古朴典雅却又不失生活气息的韵味体现出来。

“瓦雀”本是活动于檐瓦之上,但此时它们却又双双出现在了作者的书案上。对于这一情景,有人认为作者笔下的“瓦雀”指的是雀鸟投于书案上的影子;而有人则认为它们的确就是指雀鸟本身。在这两种观点之间,诗巷还是比较认可后者。

那么瓦雀之所以会停留于作者的书案上,应该正是因为作者平日里能够和它们和平相处,从而让它们充分放下了戒心的原因。

作者与瓦雀之间的关系,其实就如古诗词中经常出现的鸥鹭与人之间的关系一样,它代表着一种人和自然和平共生、相互融为一体的和谐关系。

所以从首句中,我们看到的是一幅动静相宜的画面,感受到的是安逸恬静的气息,捕捉到的便是作者爱诗书、爱自然的淡泊形象和雅致性情。

来看承句:点点杨花入砚池;点点扬花轻轻飘舞,有的落在了砚池中。

当读到承句的时候,我们已然看到了“暮春”的影子。“杨花”是暮春最典型的代表物象之一,所以它的出现可谓以比较间接的方式切出了题目,将暮春独有的气息诠释予读者。

不过在众多古诗词中,诗人们往往会借“杨花”来表达一种离愁别绪,表达一种对春光逝去的忧伤之情。但在叶采的这首诗中,作者却通过“杨花”来临摹出了一幅唯美静雅、闲适洒脱的画面与生活氛围,把人与自然紧密联系起来,把人物内心的洒脱之意传递出来。

故而在读承句的时候,我们不但没有所谓的伤春情绪,反而有着一种豁达与闲适的感受。

“闲坐小窗读周易,不知春去几多时。”;悠闲地坐在小窗下翻读着《周易》,浑然不知道春天即将要离开。

后两句将笔触落在作者自己身上,描写了他的举动与心理。

稍加细品我们就会发现,这里的“读《周易》”与首句中的“书案”遥相呼应,将诗中的脉络流畅地贯穿起来,从而让整首诗的结构显得十分紧凑。

从后两句的内容中,我们除了进一步地看到作者热爱学习、热爱诗歌的美好秉性以外,更是清晰地感受到了他乐观豁达的不俗心境。

当绝大多数人都在为春的离去而伤感时,作者却沉浸于诗书中,以一句“不知春去几多时”来呈现了自己的内心境界。

那么作者之所以能够在暮春时节有如此乐观豁达、平静坦然的心境,又是因为什么呢?当然是因为他个人的自身修炼,当然是因为《周易》等书给予了他深刻的人生哲理和强大的精神力量。

《周易》是一部理学书籍,而作者在诗中特意写到《周易》,就是为了含蓄地告诉我们他对《周易》的特有情怀,就是为了含蓄地告诉我们作者对理学的深刻认同与理解。

春来春去,是自然规律,是一种寻常的轮回;我们作为自然中的一员,当需以平常心去面对时间和事物的变化。世界在万物的新旧交替中发展,所以旧事物的退出,就是新事物的诞生。

就如这春天一样,它的离去,其实就是一种新的开始。新的开始,必然有新的世界与新的希望……,所以我们又何必徒作感伤呢?

此诗美好而生动,生动亦深刻;无论从韵味、意境,还是从境界等方面来论,都称得上“经典”二字。

花残必有子佳日,春去何必感伤多;读完一首,回味无穷。

诗词为梦笔为马,将读写进行到底;关注一号诗巷,我们下期精彩不见不散!