闵子骞

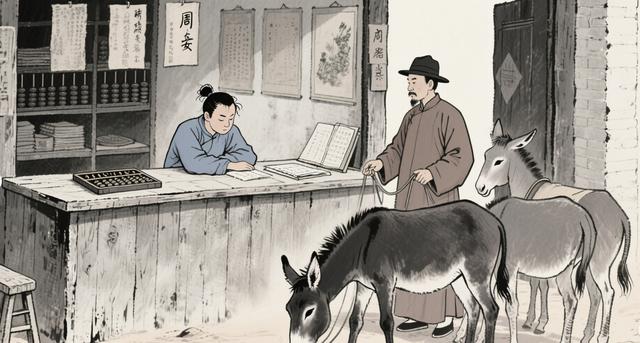

孔子有个徒弟叫闵子骞,早年丧母,父亲再娶又生了两个男孩儿。继母表面对三个孩子一视同仁,暗中却厚此薄彼。她给孩子们做棉衣,自己孩子絮的是棉花,给闵子骞絮的棉花里掺了芦苇花,看起来更厚却很不暖和。

有一天,父亲让闵子骞赶车,闵子骞冻得拿不住鞭子。父亲认为他不好好赶车,用鞭子抽打,打破棉袄露出了芦花。父亲知道真相大怒,决定休了第二任妻子。

闵子骞哀求说:“母在一子寒,母去三子单。”父亲大悲,遂留下继母,继母亦感动之下改过。闵子骞的意思是:如果父亲休了后母,还会第三次娶妻,到时候两个弟弟也会落入同样的境地,还不如就让我自己受苦吧!

故事出自《说苑》,二人转《鞭打芦花》就是据此改编,孙小宝和金玲擅长这个曲目。

孔子鼓瑟

孔子某日鼓瑟,徒弟曾参和子贡在门外倾听。曾参忽然惊诧说道:“老师的琴声为何有凶狠贪婪之意?”子贡也认为是这样,他没有回答,直接推门进入劝谏。孔子解释说:“我弹奏时,两只老鼠窜上了房梁,一只狸猫看到了,上梁追捕,窜高伏低却怎么也捉不到。你们两个真是懂音律的人啊!”《韩诗外传》

北郭先生

楚王出重金聘北郭先生为相,北郭说:“我要与‘箕帚之使’商量商量。”(拿簸箕笤帚的人指代妻子,是一种自谦的说法。)

回家后,北郭对妻子说:“楚王要聘我为相了,到那时候,出门时坐四匹马的豪车,后面跟着一排排的侍卫,吃饭时精美的食物摆满一丈见方的地方。”

妻子说:“如果为相,表面的确像你说的那样。但是,一丈见方的食物你也就是吃一碗肉,一排排卫兵也不见得保障了你的安全,全国的忧患却都压在你身上。如今你编草鞋为生,每天粗茶淡饭开开心心,不是很好吗?”

北郭先生采取了妻子的意见,当夜就带着妻子逃走了。《韩诗外传》

义娼

天顺年间,杨俊被处斩。临刑时,一个他经常眷顾的青楼女来到刑场。先是痛哭一声:“天啊,忠良之人被冤杀!”然后捧鲜血饮之。之后,她把尸首缝在一起,自刎当场。

大家揣摩此女的用意,除了殉情外,还想以惊世骇俗之举引起朝廷重视,以便给杨俊翻案。

(故事出自《七类修稿》,真实性待考。)

恩情庙

某乡有河,夏季山水汇集,河水暴涨,必得靠渡船通行。某日渡船正要解缆,一个婢女打扮的小姑娘匆匆上船,年纪大约十五六岁。

小姑娘清丽可爱,手里拿着一朵兰花,不时嗅一下。船上的人撩拨小姑娘说话,假装讨要兰花,小姑娘谁也不给,微笑着藏到袖子里。一个少年书生也调笑道:“花美人更美。”小姑娘把花递过去说:“你喜欢这朵花,就送给你好了!”众人哄笑,书生出乎意料,不由脸红。

这时船已经到了河中间,一个浪花打来,渡船颠簸,小姑娘掉入急流之中。众人不敢下水去救,有人嘲讽书生:“小姑娘喜欢你,如今落水你却不施援手,真是个负心郎。”书生受激不过,跳入水中救人,片刻间,二人都被波涛淹没。

第二天,下游渡口发现了他们的尸体,紧紧抱在一起无法分开。两人的家属闻讯赶来,商议后把他们合葬在一起。某富商感于此事,在墓前建了一座小庙,额匾题写“恩情庙”。

(上文出自《香饮楼宾谈》,当然了,故事归故事,如果在现实中遇到类似情况,还是要考虑到自身安全的。)

王五放囚

山东某地有个牢头叫王五,任侠好义,嗜酒。除夕夜,他让狱卒回家过年,自己值班。牢中的犯人哀求他:“也让我们回家过年吧,初二早晨一定回来。”王五沉吟,囚犯们苦苦哀求。

他看到狱中都不是重刑犯,且都是本地人,于是开口答应,又叮嘱道:“后天早晨如果有一人不回来,我脖子上的血就得洒在这里了!”众囚犯连连保证,于是王五开锁放人。

初二夜间大雪,王五叉着腿坐在监狱门口喝酒。天蒙蒙亮的时候,众囚犯陆续归来,没有一人逃走。王五大笑着把杯子摔在地上,说道:“我根本没想到你们会回来!”然后捧起坛子痛饮。

忽然间,王五倒地,酒坛摔得粉碎,众人赶快扶起,已然气绝。

故事出自《清稗类钞》,原文说王五是被义气所激而死。他放囚的时候就抱着死的决心,豪气干云,过于激动。

王义士

清朝初期,泰州百姓徐生因为不肯剃发被杀,妻子被判流放,衙役王某负责押送。王某感叹徐生的气节,就想解救他的妻子,但没想出办法。

妻子看他长吁短叹感到奇怪,得知原因后说:“不要以为女人不能做侠义的事,我来代替她吧!”于是,王某让徐生妻子回娘家藏起来,自己带着妻子,像押解犯人一样启程。

每到州县衙门验公文,都没人发现,走了上千里,到了流放的苦寒之地。当地人知道了他们夫妻的义举,凑钱把王某妻子赎了出来,夫妻得以团圆归家。《虞初新志》

古代与现代都有讲义气的,都有奸诈的,但是现代讲义气人的百分比可能小了。我(沧海)是小民,说不明白这是什么原因。可能与社会的快速发展、价值观的多元化等多种因素有关,也许是某个时间段弄乱了人们的思想,也许需要加强传统文化教育。

抗战年代,舍生取义的人并不都是苦大仇深,很多人是为了信仰,为了国家,放弃了富足安全的生活,舍生忘死为国捐躯。三四十年代的年轻人,大多接受的是以儒家思想为核心的传统教育。