对于OpenAI来说,每隔一段时间就震惊一次世界,似乎已经成了一种惯例,并且时间频率越来越加快。在推出Sora仅仅几个月之后,ChatGPT4o的无缝对话功能,又一次掀翻了人们对于人机对话的想象。

这个O所指的是Omni,全天候。它意味着OpenAI的商用,同时也就是实用已经成为现实。可以想见在不久之后,美国多数面对消费者的商业机构,就会大规模地使用人工智能了。

这一步看上去从产业发展角度无足轻重,但事实上却石破天惊。就好像当互联网停留在美国军方的内部场域中波澜不惊,但是当它被释放到商业运用之后,却重塑了整个世界的样貌。ChatGPT4o在我看来就是这样的变动:走出实验室,成为日常应用。

不过,我同时却关心一件显然比起这件事来显得微不足道的事情:李飞飞创业了,方向是智能空间。

她在公开场合里,不愿意透露这场创业的任何细节。但是或者从她以往的经历中可以咂摸出一点味道。

在一场对话中,她举了一个例子:

在一条狭窄的山路上,一辆载有总统的汽车,和一辆载有一车学生的校巴相遇了,没有转圜的空间,两辆车都是AI自动驾驶。于是两个人工智能商量了一下,决定把总统的车开下悬崖。

就像OpenAI一意孤行要商业化一样,人工智能生活的运用空间并不仅仅是太空探索、量子计算和基因技术这样的前沿领域,而是在人类的真实处境和困境之中。所以,我猜想李飞飞的项目目标,就是AI如何在人类的真实生存空间中,做出合乎人文主义的决策。

这是人工智能研究和应用向着更加深刻的方向的进展:道德性、公平性与普世性。

等等。李飞飞是谁?她重要吗?为什么重要?

▲ 图源Pexels

5月11日,在斯坦福大学的一次对话中,主持人问李飞飞:你接受“AI教母”这个称号吗?

李飞飞回答说:在人工智能领域中,有三位“教父”,杰弗里·辛顿、约书亚·本吉奥和杨立坤。如果说代表女性的话,那么我接受“教母”这个称号。

在OpenAI的成功背后,有着许多人的名字,比如山姆·奥特曼、马斯克、辛顿还有首席科学家伊利亚·苏茨克沃。但是他们自己深刻明白,如果没有李飞飞的工作,ChatGPT的探索道路要漫长很多。

李飞飞现在还是斯坦福大学的教授。按照美国大学的原则,她现在的状态其实是为期两年的学术假期,也就是说,其实创业才是她的业余状态。在我看来,她作为一个学者,要比她作为一个企业家,重要得多。

李飞飞父亲是一个工程师,母亲是一个公务员。1989年,他的父亲离开中国,前往美国,目的就是为了让李飞飞能够奔赴美国学习。1992年,李飞飞和母亲到达洛杉矶机场的时候,身上只有20美元。

她生在北京,在成都长大。她的父母决定前往美国的原因是:她从小酷爱数学和物理。这在中国的环境中,与人们对女孩子的期望格格不入。

美国生活的艰辛事实上超出了他们能够承受的范围。父亲长期失业,母亲积劳成疾,罹患心脏病,医生甚至不允许母亲继续工作。而李飞飞自己,必须从零开始学习英语,迄今为止,你可以从李飞飞的英语中听到浓重的中国口音。

在中信出版集团的《我看见的世界:李飞飞自传》中,李飞飞的叙述,几乎与所有美国科技英雄的观念都有着巨大的不同。在她看来,她可以为了照顾母亲放弃任何工作;但是她的母亲,即便缠绵病榻,生命垂危,也会希望李飞飞把自己的事业放在自己之前:这是多么典型的中国式家庭关系。

但是李飞飞的学术生涯是一条极其奇怪的曲线:她的本科,是在普林斯顿学习物理和数学,与人工智能八杆子打不着关系。而且,在本科毕业之际,她拿着奖学金去西藏研究了一年的藏药。她的硕士和博士学位都是电子工程。

她在人工智能领域最为令人瞩目的成就,是她从2007年开始,主持了一项名为ImageNet的图像识别系统,在三年的时间里,她动员了全球将近5万人,对多达1500万张图片进行标注,从而解决了机器对图片识别的准确性。

这个项目在人工智能具有两个飞跃性的突破:它的最终结果使人工智能能够对图片进行精确的识别;它的过程恰恰是如今人工智能最为关键的底层技术:scaling Law(规模法则),只有足够多的数据,才能让机器智能产生飞跃。

在李飞飞的自我叙述中,她自己的经历具有完整的逻辑性。因为在纯粹的基础研究中,她发现物理规律与生物之间难以割舍的关系,于是从物理和数学转向医学,而从医学再次转向视觉科学,从视觉科学进入人工智能。

她被人工智能领域的另外一个不可忽略的人物吴恩达招募到了斯坦福大学,从2019年起担任了一个名字奇异的研究所主任:以人为本人工智能研究院。

今天如果你去研究足够多的李飞飞的言论的话,你会发现两个非常巨大的看似矛盾的观点。

其一,李飞飞简直就是辛顿的反面。

在AI领域中最大的反对者有两个,辛顿和马斯克。他们坚定地认为人工智能的过度和过速发展,会对人类产生巨大的影响,甚至会导致人类灭绝。但是李飞飞认为这都是科幻,而人工智能只会在人类的指导下运行。现在对人工智能的限制反而是各个国家都在忙不迭地出台限制人工智能发展的政策。

其二,李飞飞最大的担心是人工智能的滥用和不公平。

人工智能技术会被权力和资本所垄断,而普通人却被人工智能所奴役。李飞飞在人工智能的政治领域有着重大的影响力。她的书第一章,就是写她到国会为人工智能政策做证。

而最近的事情是,她被拜登召见质询人工智能政策建议。她说,在人工智能的发展上,私营部门拥有几乎没有边界的资源和资金,而政府和学术界的资源却越来越受到限制。整个斯坦福的人工智能研究,竟然只有64张GPU。因此,她提出人工智能“登月计划”,就是要政府以投资“登月计划”的资源和规模,向学术界、研究机构及公营研究机构投资,以发展普世性的人工智能技术。

说句实话,我并不认为李飞飞会把太多的精力投入到商用的人工智能创业之上,就像她担任谷歌副总裁时也是用了学术假期的名义一样,她的创业计划,不过是为了自己的学术研究,打下一个基础而已:她始终是一个以人文为导向的人工智能学者。

▲ 图源Pexels

李飞飞之所以重要的,还不仅仅是她自己而已,而是她所教育出来的整个人工智能军团。

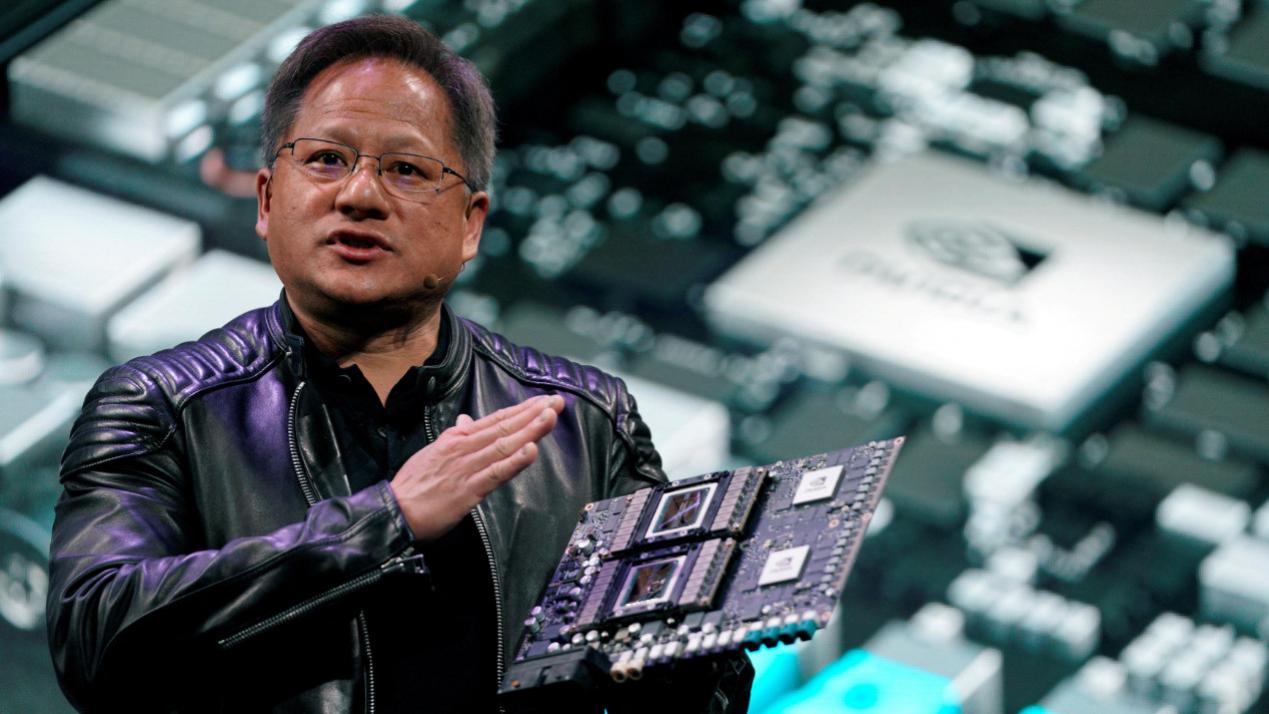

今年3月,英伟达成立了一个与人工智能机器人相关的研究部门,主持部门的是两个90后华人,范麟熙和朱玉可,他们都是李飞飞的学生。

上海交大的人工智能研究先锋、中国人工智能机器人独角兽公司的创始人卢策吾,也是她的学生。

如今在人工智能视频领域最引人注目的公司之一,Pika的创始人郭文景,在辍学之前,是李飞飞的博士生。

李飞飞的学生分布在人工智能赛道上的所有重要公司之中,OpenAI、谷歌、微软、Meta。

李飞飞和她的学生军团,不过是华人在人工智能领域中的冰山一角。

《纽约时报》3月份发表了一篇忧心忡忡的报道《人工智能竞争中,中国人才培育超越美国》,其中说,在美国顶尖的人工智能研究机构中,华人占比38%,超过美国人的37%。而美国拥有全球42%人工智能顶尖人才,大大低于三年前的59%。

这篇报道说,中国今年增加了2000个本科人工智能研究项目,而其中300个在顶尖大学。这篇报道非常担心中国的人工智能人才培育会超过美国。

美国的媒体向来习惯于夸大中国威胁论,《纽约时报》也并不例外。但是有一个事实却不容否认:中国所培养出来的人工智能人才,占据了整个世界人工智能领域的半壁江山。

2023年《时代周刊》评选了全球最有影响力AI100人,包括奥特曼、马斯克和李飞飞等人,其中华人占了13位,包括了李开复、李彦宏和华人科幻作家Ted Jiang等人。美国人工智能科学院在3月份公布了38名终身院士,其中华裔占据了11席,李飞飞同样上榜,还包括了周志华、陈天石等人。但是值得注意的是,这些终身院士并非全部在美国工作。

全球最顶尖的2000名AI学者中,美国拥有1100名,占比53%,而中国有280人,占比14%。按照美国智库马可波罗的调查,华裔占比47%,也就是将近600名顶尖华裔AI人才在为美国工作,远远超过中国本身所拥有的AI人才。

案例当然最能够说明问题。OpenAI发布ChatGPT4时公布了所有贡献者名单,其中33位华裔成员;Sora的故事当然更加耳熟能详,在仅有的11位核心成员中,有4位是华人,而且还有一个场外关键人物,纽约大学助理教授谢赛宁,是Sora基础论文署名第二位的作者;马斯克开放源代码的大模型Grok团队中,又有一半是华人。

在李飞飞时代,华人服务于美国的情形和她的轨迹大致相似,也就是在比较幼小的时候,就进入美国,无论他们是来自于中国大陆,还是中国台湾和香港地区。但是现在的情形有很大的变化,多数的情况是华裔,尤其是来自于中国大陆的本科生在毕业之后留学美国,然后留在美国服务。有一个统计表明,大概只有10%左右的人工智能领域留学生返回了中国。

美国的媒体曾经制作过了一张全球人工智能人才流向图,其中可以清晰了解的是中国的人工智能人才,初始在中国训练之后,有一半左右流向美国,其中多数停留在美国,只有少量回流中国。这张图其实在2020年就已经有媒体制作过,其基本趋势并没有发生变化。

▲ 2024年流向图

▲ 2020年流向图

因此,在全球人工智能竞赛之中,可以得到一个基本结论是:中国培养了差不多将近一半的基础人才,但是他们在美国成为顶尖人才,并且留在美国进行研究或工作。

为什么中国成为AI人才最大的培养皿,却并无法使之留在中国服务?李飞飞的经历可以说是一个典型参照。

李飞飞以数学和物理进入学术领域,但是在成长的过程中却不断跨界,从基础科学进入医学,进入电子工程,进入视觉,最后才落脚在人工智能领域。

这样的学术经历在中国几乎是不可能的。而且要记住,她终于在人工智能领域取得巨大突破,成为斯坦福大学最年轻的终身教授,是在人工智能最为遇冷的2007年之后。

即便是今天,李飞飞虽然在美国人工智能领域贵为“教母”,并且在行业中举足轻重,但是她的研究重点和领域,几乎无法在中国立足:以人为本的人工智能,是AI的道德领域,如何让AI成为普惠型技术,而非被权力和金钱所垄断。

尽管李开复盛赞李飞飞是人工智能领域最为重要的人物,但是他也不可能改变中国对于人工智能急功近利的应用思维。也就是说,李飞飞依然只是一个基础科学家。

这在疯狂追求人工智能应用的时代里,她的生存空间只能在美国。分析美国的人工智能人才生存空间,可以粗略的归纳为三个维度:其一,是机制层面。

AI是一个环境型的产业,而不仅仅是一个单一产业。在ChatGPT石破天惊出现之前,英伟达已经研究和生产GPU20年,谷歌一直拥有人工智能研究院,李飞飞在做视觉识别,谢赛宁和几位同事在编写Transformer脚本。

所以,当OpenAI的大力出奇迹结果出现的时候,事实上美国在人工智能研究上,已经冷板凳坐了数十年,大量的人才和技术都已经积累。

每个人才都是建立在以往的研究基础上,当他们进入这个环境的时候,数据、算力和算法论文都已经万事俱备。

离开这样一个机制层面的环境,一个人工智能人才,是无从单独解决问题,也没有足够的数据和算力来支撑他们哪怕是天才的想法。其二,是创业的空间。

Pika的郭文景是李飞飞的学生,她是从博士肄业直接创办了公司,并且轻松获得了风险投资,成为人工智能视频创业领域中最早跑出来的公司之一。

AI领域的人员流动性极大,在私营企业、学术和研究机构中会不断进行交换,而是否能够支撑起人工智能领域的创新和创业,就成为了人才流动的关键性一环。

李飞飞在斯坦福的以人为本人工智能研究院4月份发布了一份指数报告,2023年美国私人投资627亿美元,是中国的9倍,占全球总投资73%。而中国仅占5%。

其三,是私营企业在人工智能发展中所占的地位。人工智能人才的流动,很大的程度上是社会是否提供足够的相关职位。尽管美国2023年比2022年略有下降,但是人工智能相关职位依然占到了全社会的1.6%,而其中大量的当然是私营企业。

中国虽然无法查询的相关的数据,但是一定是大大低于这个数字的。依靠公有体系的雇佣,显然远远无法达到这样的规模。

李飞飞当前所关心的一个重点领域,在于当前的人工智能投资中,私营企业占比太大,而政府和研究机构占有的比例太小。但是这个论断本身并不是指私营企业过度发展AI,反而是在AI的大发展之中,私营企业所占有的比例太大,从而AI的普惠性不足,成为权力和商业的工具。

为什么反复强调李飞飞在整个AI领域中的重要性,以及她对于华人人工智能人才的样板作用?因为她恰恰反应了当前中美之间AI发展的差距,以及华裔在整个AI领域中的尴尬处境。

李飞飞的研究领域,是人工智能发展的纵深。她在ImageNet建成之日,就已经全面开源。她向来所关心的,就是AI的发展必须与普惠,与伦理,与人文环境相适应。

因此,从某种程度上说,李飞飞就是迅猛发展的全球人工智能产业的矫正器。她带出了一整个AI军团,而其中不乏华人的身影。

他们身上,也必然带着李飞飞的烙印。他们在美国研究、创新和创业,获取来自于美国私人投资的力量,随之推动人工智能不断向前沿阵地延展。而李飞飞,也正在为并不急功近利的普惠AI创造条件。

一旦他们离开美国的环境,他们可能很快陷入孤立无援的境地,或者他们身上的李飞飞烙印,会让他们与中国人工智能环境的格格不入。

所以,如果你要问,为什么华人力量在人工智能领域如此出众,却无法为中国的发展所用?因为中国的人工智能发展土壤,必须要有所改变。

尖端科技研究方面美国确实领先中国,这种以资本为主导推动的技术进步方式在人才吸引和使用方面确实更灵活,东大以国家力量为主导的技术进步,太容易流失尖端人才了。

AI的滥用将是必然。