擅长使用“拟人”手法的人类,总是喜欢给自然界中的动物们编故事,不论是亲情、友情还是爱情故事,在人们的极力渲染下,动物们显得如此和睦。此外,大家还总是乐于歌颂动物“爱情”的伟大,比如螳螂新郎会为爱付出生命。

螳螂之间的“爱情”曾受到众多人类推崇

但是实际上,这种“疯狂”的交配行为,往往被称为自杀式交配。

那么,坚持自杀式交配的动物有哪些?为什么明知会死,有些动物依旧会奋不顾身呢?难道真是因为爱情吗?

采取自杀式交配的动物首先来说说上文中提到的螳螂,不少人都看过《黑猫警长》当中公螳螂被母螳螂吃掉的情节,即使是动画形象,却依旧能让人感到一阵恶寒,这一情节在日后甚至成为了不少人的心理阴影。

《黑猫警长》中螳螂吃掉配偶的情节依旧是很多人的心理阴影

实际上,动画片中的描述并不夸张,现实中的母螳螂比其中的更加残暴。一般来说,到了繁殖期的时候,公螳螂就会自动找上门,希望能够抱得美人归,获得交配权。由于公螳螂和母螳螂的体型差异非常大,所以公螳螂需要小心靠近,耐心安抚,然后悄悄爬上母螳螂的后背。

在爬上其后背之后,公螳螂就会开始准备交配,这个交配过程显得有些漫长。与动物界的许多“快枪手”不同,公螳螂很有耐心,并且是抱着视死如归、势在必得的态度,一定要让母螳螂成功受孕。在这种情况下,交配的过程甚至长达几天。

螳螂之间的交配持续时间较长

而在这个过程中,如果母螳螂是饱腹状态,就没什么问题。但若是它凑巧饿了,公螳螂的好日子就到头了,因为母螳螂会出其不意回头直接抓住公螳螂的头部,然后开始啃食。此时力量体型双双落于下风的公螳螂毫无反抗之力,只能任由对方“食用”自己。

当这个故事经过包装之后,人们会感慨它们的爱情,认为公螳螂是为爱献身的,为了让母螳螂摄入充足的营养,以完成繁育后代的重任。

人们认为公螳螂是自愿为爱献身的

其次再来看看一种生活在澳大利亚的生物,它的名字叫袋鼩。相较于公螳螂为“爱”被对方啃食,袋鼩的“赴死”更为滑稽。为什么这么说呢?

比如黑尾阔脚袋鼩就被称为是动物界当中著名的“持久力冠军”,到了繁殖期就像是被打了鸡血,四处寻找雌性袋鼩交配,有时交配时间甚至能长达14小时,令人难以置信。

这种袋鼩若是处在繁殖期,就会不断寻找雌性袋鼩交配

并且需要注意的是,雄性袋鼩的发情期往往有2到3周,在这期间它甚至会不吃不喝,不是在交配的过程中,就是在寻找交配对象的路上。在这样的努力下,它们的交配对象的数量往往惊人。

澳洲昆士兰理工大学的动物学家贝克(Andrew Baker)表示:“它们非常疯狂,不断寻找一个又一个配偶交配……就算累到蹒跚而行,它们仍努力找伴侣,就只为了交配,此时雄性袋鼩的身体往往已多处出血,毛发也脱落。”

那么,雄性袋鼩在“万花丛中”流连之后,是否能健康的存活下去呢?

雄性袋鼩真的会交配至死

很显然,那是不可能的。尚且不论这家伙的体型特别小,再大的动物也无法承受如此频繁且高强度的交配,所以雄性袋鼩在度过繁殖期之后,很快就会死亡。这种“自杀式交配”让人难以理解,可是袋鼩却一直遵守着。

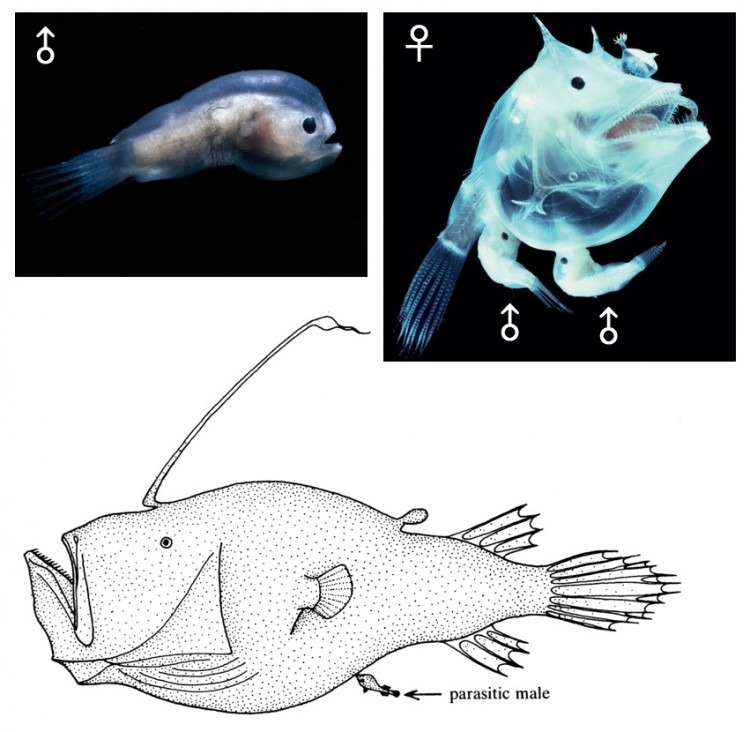

最后再来看看一种生活在深海中的怪鱼,它的名字叫做鮟鱇鱼,人们喜欢称其为灯笼鱼,因为在它的脑袋上有一个显著的发光器。与螳螂一样,雄性鮟鱇鱼和雌性鮟鱇鱼的体型差距非常大,并且在深海当中二者连相遇都显得十分困难。

雄性鮟鱇鱼和雌性鮟鱇鱼的体型相差较大

在这种情况下,雄性为了交配做出了许多牺牲,比如它在遇到雌性鮟鱇鱼之后,就会冲上前用自己的嘴牢牢地咬住对方腹部,并且分泌出一种类似于“强力胶”的物质,将自己的嘴和对方的身体紧紧相连。

这之后,它甚至会与雌性鮟鱇鱼的“血脉”对接,从对方的身体里获得营养。然后开始退化,最终只留下一个生殖腺。简单来说,雄性鮟鱇鱼为了繁殖自愿退化成生殖器,永远“粘”在雌性的腹部,确保能够随时排出精子,与雌鱼的卵细胞结合完成交配。

雄性鮟鱇鱼会将自己退化成生殖器,永远“粘”在雌性的腹部

有人可能会说,这些动物只是不知道其中的“利弊”,没有预知到自己的死亡,所以才选择这么做。可事实上,以它们祖祖辈辈轻车熟路的操作来看,这些动物是明知自己会死,却选择慷慨赴死的。

那么,这到底是为什么呢?

为何明知会死,却又奋不顾身?首先我们需要明确一点,那就是绝对不是因为“爱情”。实际上,动物界当中的两性往往会显得更加现实,它们非常在意既得利益,所以不会有故事中描写的那种“恋爱脑”出现。

动物界很少有所谓的“恋爱脑”

其次再来说说,为什么明知会死,却依旧奋不顾身。从本质上来看,就是为了繁殖。要知道在竞争激烈的自然界,想留下后代并不容易,往往要靠实力,某些雌性动物会仔细筛选未来的夫婿,确保其基因优秀。这就是人们常说的,贝特曼原理。

资料显示贝特曼原理指的是雌性通常在生育后代时投入比雄性更多的能量,因此在多数物种中雌性是有限的资源,雄性将为争夺它们而竞争。

毕竟后续带孩子这种事情, 往往都由雌性承担,所以若是没选好,生出来的后代遗传到了病弱的基因,那么这种繁殖就是无效的。

贝特曼原理显示雌性会承担繁殖产生的大部分责任

由此可见,自然界中的雄性生物要么就异常优秀,要么就牺牲掉某些东西,去换得交配繁衍的权利。以上这些采取“自杀式交配”的生物,明显就是堵上了性命,也要将自己体内的“种子”播撒出去。

比如以公螳螂来说,它的生理结构其实十分特别,这就决定了它即使被母螳螂啃食脑袋,也不会影响到生殖器官继续“发力”。在其身体彻底被吃光或者从母螳螂身上掉落下去之前,交配都会继续。

即便被啃食了脑袋,也依旧在进行交配

不难看出,哪怕是“死”了,它也在尽可能地留下自己的后代。而最后,还有一个藏得深且不被大家关注的操盘手存在,那就是基因。

自私的基因让“繁衍”成为第一目标任何生物体的体内都存在基因,而基因依靠繁衍将自己“复制”到另一个个体的身上,代代相传,实现演化和永生。正因如此,自私的基因会操纵生物的身体,让它们将繁衍当成第一目标。

基因可能才是操纵生物行为的“罪魁祸首”

以上文中提到的雄性袋鼩为例,它们在数次交配之后,身体会明显亏损,这时它们肯定已经感觉到痛苦了。可是,为什么已经如此痛苦,却还不停下来呢?

是因为基因不准它们停,基因会通过对激素之类的东西进行调控,让其一直处在兴奋状态,诱惑它继续去交配,留下更多的后代。毕竟只有这样,它们才能完成“更迭”的目的。

基因诱惑生物体去进行交配,进而繁衍后代

爽史了

[呲牙笑]色胆包天,色迷心窍