公元前195年,刘邦平息了英布之乱,创伤发作病倒了。刚回到长安,又听说燕王卢绾反了,身心俱疲的刘邦再也无法率军出战了。于是派樊哙以相国的身份前去讨伐。

可接下来画风突变。有人说了一番话令刘邦勃然大怒。

是时高帝病甚,人有恶哙党于吕氏,即上一日宫车晏驾,则哙欲以兵尽诛灭戚氏、赵王如意之属。

刘邦一听就信了。他马上找来陈平商量了一个办法:让陈平到樊哙军中宣读刘邦的诏书,同时暗中将周勃藏匿在车队之中。等到军营掌控局势之后,宣读诏书斩杀樊哙,然后让周勃代替樊哙继续指挥军队作战。

刘邦此举引发了诸多争议。

樊哙是谁?他是最早追随刘邦的亲信,是吕雉的妹夫。他在鸿门宴上救下刘邦,此后又南征北战立下了赫赫军功。

樊哙,帝之故人也,功多,且又乃吕后弟吕嬃之夫,有亲且贵。

为什么刘邦听信诬告不加分辨就坚持要将樊哙杀掉?

有人认为刘邦是为了保住自己的大军不会被樊哙这个吕党给掌控。这个说法存在两个疑点:1、樊哙是吕雉的妹夫,他是不是吕党岂不是一目了然?为何临死前才动手?2、既然要控制这支二十万大军,为何不一开始就派周勃、陈平带兵出征,那样不少了许多麻烦和变数?

有人认为刘邦想杀了樊哙,从而削弱吕氏集团的势力,让功臣集团和刘姓诸侯王的实力足以与之抗衡。可事实上吕氏集团的主力还是吕氏族人,樊哙并非核心力量。

有人认为这是给了陈平一个获取吕雉信任的机会。事实上陈平属于张良为代表的六国归依集团,本就在废太子之争中获取了吕雉的信任。即便陈平一番表忠心之后,吕雉对于他还是既有信任又有猜忌,只是有限使用。

综合各方观点,越发让整个事件变得扑朔迷离。

刘邦究竟用意何在?他真想借杀樊哙拯救戚夫人和刘如意吗?他是否预料到陈平有不杀樊哙的可能?利用这个事件,他是否完成了绞杀吕氏集团的布局?

刘邦的大风歌

杀了樊哙,就能救戚夫人吗?

刘邦之所以要杀樊哙,是因为有人的告发:

人有恶哙党于吕氏,即上一日宫车晏驾,则哙欲以兵尽诛灭戚氏、赵王如意之属。

可客观现实是,戚夫人、刘如意已经处于了极端劣势的地位。不是靠除掉一个樊哙就能扭转的。

公元前209年,刘邦沛县起兵之后,吕雉全家披挂上阵,为汉朝开创立下了赫赫战功。而吕氏家族也在投资刘邦过程中,取得了丰厚的回报。

吕雉大哥吕泽、二哥吕释之,都是汉军中的重要人物。他们以嫡系的身份,率重兵镇守住了刘邦的大后方。

根据《史记》记载,在刘邦平定三秦,挥师南下时,让吕泽作为先锋,“将兵先入砀”,立下了赫赫战功。

汉朝开国之后,吕泽受封周吕侯,吕释之被封为建成侯,此外吕姓封侯者也为数不少。在战争中,吕氏兄弟与刘邦麾下的众多武将有着深厚情谊,形成盘根错节的利益关系。

而戚夫人的入场就太晚了。公元前205年4月,汉王刘邦兵败彭城,经定陶才纳戚姬。此时距离公元前202年西汉建国只差3年了。戚氏族人就算出了个天才战神也来不及积累战功和资历啊,此外人脉网络更是难以填平的短板。

事实上戚夫人的族人也得到过刘邦重用,只是一时无法掌握实权。戚夫人的兄弟“是时宠,特进朝侯太仆、光禄侍中、监营持节……功充列王室。”,戚夫人的老父亲也掌管禁卫军北军。但在西汉建国之初,和手握重兵的武将、人脉甚广的文官相比,戚氏族人显然还没进入核心圈子。

刘邦不是没想过办法。他尝试在老师地位上做文章。

太子太傅分别是叔孙通和张良,叔孙通是众所周知反复无常的小人,张良则是闲云野鹤一般的人物。而辅佐刘如意的赵相,则是众臣敬畏、经验丰富的开国元老周昌。

但这种脆弱的均势并没有保持多久。

因为吕雉利用其人脉,取得了更强势的支持者。当时朝堂上的功臣分为两股势力:丰沛集团和六国归依集团。丰沛集团指的是刘邦的同乡好友,比如萧何、周勃、曹参等人;六国归依集团则是战争期间投靠刘邦的一帮人,包括张良、陈平、灌婴等。

刘如意的老师周昌属于丰沛集团,只可惜周昌没能争取到丰沛集团对刘如意的支持。

因为丰沛集团大多认可嫡长子制,并且都是朝堂上的大佬,不需要用废太子之争的站队为自己加分。他们以废立太子乃是刘邦家务事不便干涉为由,纷纷选择了中立。

留侯曰:“始上数在困急之中,幸用臣筴。今天下安定,以爱欲易太子,骨肉之间,虽臣等百馀人何益。”

而吕氏转而对归依集团的代表人物张良使尽全力,软硬兼施。吕雉乃使建成侯吕泽劫留侯,强行让张良加入。吕雉的想法很直接:你们归依集团跟在丰沛集团屁股后头,顶多就只能喝口汤。不如帮我们吕氏想想办法,我们能让你们吃上肉!

于是吕氏集团获得了以张良为首的归依集团全力支持。

这样双方实力差距就越来越明显了。

吕雉阵营,由吕氏集团+归依集团组成;

戚夫人阵营,由戚氏族人组成。

吕雉几乎已经对戚夫人形成了降维打击。

这种情况下,想要保证戚夫人和刘如意的安全,与其除掉樊哙一人,还不如让他们放弃夺嫡转而老老实实支持吕雉来得更实际。

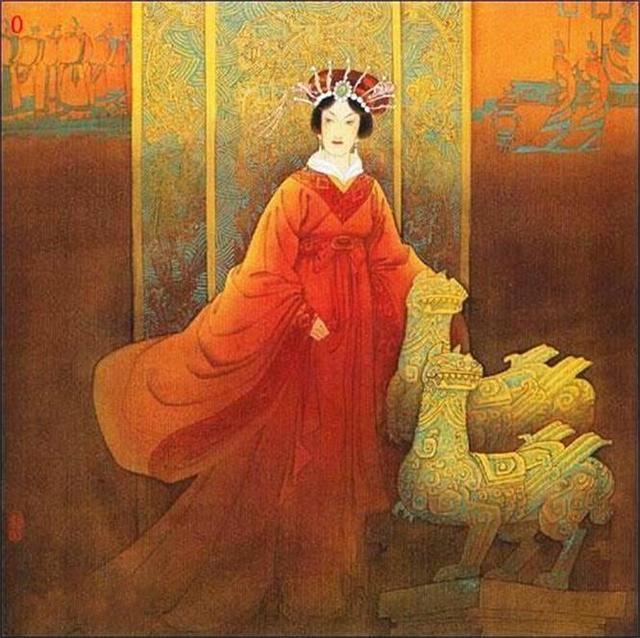

强势的吕雉

杀了樊哙,就能完全掌控局势吗?

有人认为,让陈平、周勃杀了樊哙,是为了掌控军队,从而一举将吕雉势力铲除。

公元前195年,吕雉在刘邦死后,确实有过一个篡汉的计划。

四月甲辰,高祖崩长乐宫。四日不发丧。吕后与审食其谋曰:“诸将与帝为编户民,今北面为臣,此常怏怏,今乃事少主,非尽族是,天下不安。”

刘邦死了四天了,吕雉还秘不发丧,就是想矫诏将所有的将军都杀了,然后再将他们灭族。这样一来,汉军统统归吕氏所有,那么吕氏想要篡夺汉家天下就是分分钟的事。

将军郦商听到这个消息后,赶紧去劝审食其。

郦将军往见审食其,曰:“吾闻帝已崩,四日不发丧,欲诛诸将。诚如此,天下危矣。陈平、灌婴将十万守荥阳,樊哙、周勃将二十万定燕、代,此闻帝崩,诸将皆诛,必连兵还乡以攻关中。大臣内叛,诸侯外反,亡可翘足而待也。”审食其入言之,乃以丁未发丧,大赦天下。

郦商之所以能够劝阻吕雉,就是因为有两支军队的存在:

陈平、灌婴将十万守荥阳,樊哙、周勃将二十万定燕、代。

如果吕雉想清空汉军指挥体系,那么他将面临这两支军队的反扑。吕雉还真不见得能打得过。

在这里,有些读者可能就有疑惑了:陈平不是跟周勃在一起吗?怎么跑荥阳去了?因为刘邦又派使者让陈平杀樊哙后,不必急于回长安,而是去荥阳帮灌婴。

逢使者诏平与灌婴屯於荥阳。

千钧一发之际,正是因为陈平、周勃手中掌控这两支大军,才让吕雉知难而退,放弃了对汉军将领的洗牌。

所以刘邦派出陈平、周勃的第一个用意,就是让他们掌控汉军主力,让吕氏集团在高压之下不敢妄动。

但这就引出下一个问题:为什么要让樊哙把军队带出去后,再找陈平、周勃将之诛杀呢?这多一道环节岂不是多了不少难以预知的风险?

对此最可能的解释,就是为了避免打草惊蛇。若让周勃陈平将二十万大军带出去,吕雉恐怕会百般阻拦,最后很可能这支军队就无法调出来。而等吕雉妹夫樊哙将大军调出之后,再突然间下诏让陈平周勃夺军,吕雉是毫无反抗之力的。

所以在刘邦死后,吕雉在了解了陈平、周勃的动向后方才大吃一惊,并被迫暂时中止了篡汉的行动。

周勃陈平成为中流砥柱

但陈平和周勃就铁定靠谱吗?不一定。

周勃是实打实的丰沛集团成员,但“重厚少文”,属于一根筋类型的武将,是刘氏江山难得的支持者。

但缺点就是权谋水平太低,这点在后来汉文帝时期更是体现得淋漓尽致。也就是说让他去带兵稳住基本盘还行,但让他跟吕雉玩心眼,那可就够呛了。

而陈平则属于归依集团。这就让其定位出现了很大的变数。

前面说了以张良为代表的归依集团,在吕雉的废太子之争时倾力相助,直接扭转了双方的实力对比,影响了整个事件的发展走向。

并且在这个过程中,张良还出面对丰沛集团打压过一次。

公元前196年,英布反叛,刘邦最后一次带兵亲征。

病中的张良,硬撑着去送别,并意味深长地劝了刘邦一句:“令太子为将军,监关中兵。”

皇帝在外出征,留太子在关中监守军队,而非监理国政,这多少有点蹊跷。这是要防备谁呢?

这个人便是萧何。

上罢布军归,民道遮行上书,言相国贱彊买民田宅数千万……乃下相国廷尉,械系之。

刘邦讨伐黥布归来,立即将萧何打入大牢。这显然跟张良的提醒有关。

上曰:“吾闻李斯相秦皇帝,有善归主,有恶自与。今相国多受贾竖金而为民请吾苑,以自媚於民,故系治之。”

对于逮捕萧何的原因,刘邦解释说:“我听说李斯辅佐秦始皇时,有了成绩归于主上,出了差错自己承担。如今相国大量地收受奸商钱财而为他们请求占用我的苑林,以此向民众讨好,所以把他铐起来治罪。”

也就是说萧何正在快速扩张自己的势力,并且广泛地收买人心。这怎能不引发刘邦的猜忌?

其实早在楚汉战争时,刘邦就曾猜疑过坐镇关中的萧何。后来萧何派遣自己的子孙兄弟到刘邦那里效力,才让刘邦放下心来。

那张良选择在刘邦去世的前一年,再次曝光萧何的行为,用意何在呢?

张良提出萧何有不轨之心,巧妙地给刘邦制造焦虑,从而借刘邦之手,替刘盈和吕后打压以萧何为首的丰沛集团,削弱潜在对手的实力。

而太子通过监关中兵掌控了兵权,地位也得到进一步巩固。

果然萧何被刘邦打击后元气大伤。刘盈即位后,萧何虽是相国却也没什么大的动作,两年后就去世了。丰沛集团的曹参也十分谦逊,“萧规曹随”。

此消彼长,丰沛集团被削弱,吕氏集团逐渐掌控了大局。

归依集团对于刘氏朝廷来说,是极其不稳定的势力。未来刘氏、吕氏谁能主宰朝局,就是看谁能争取到归依集团这个中间势力的支持。

所以吕雉掌权之后,对归依集团的陈平、灌婴等人都委以重用,希望用高官厚禄来换得归依集团的支持。

陈平力挽狂澜

对于刘邦而言,取得归依集团的支持,加上丰沛集团,以及正处成长中的刘姓诸侯王势力,就能占据对吕氏集团的绝对优势,日后刘家天下就稳了。

对陈平等归依集团主要成员的争取,就成为刘吕之争的决胜点。

刘邦使出了一招绝杀:白马盟。

国以永存,施及苗裔;非刘氏而王者,天下共击之,若无功上所不置而侯者,天下共诛之。

刘邦明白跟这些功臣们,不用谈啥世界观价值观,谈点实惠的就好。所以刘邦确认功臣的支柱地位,充分保障他们的权益。

刘邦利用其上位优势,构建了一个完美的权力保障体系。刘邦保证:如果一个人没有功劳,也不是皇帝所册封就成为侯,你们就可以灭了他;只要我们大汉公司存在一天,你们这些封了侯的后代,利益就能得到保证。

在这里,刘邦没有再提及丰沛集团和归依集团,没有再制造功臣集团的对立和内耗。

利用这套分配体系,刘邦对诸侯王、功臣集团进行了定位和绑定,尤其是解决了功臣集团的痛点问题。

这些布衣将相从底层厮杀出来,他们最需要的是什么?是构建一条巩固其权力地位的护城河。

而刘邦则通过白马盟构筑了公共的护城河,充分保证了功臣以及其子孙的地位。

就算吕雉再强势,能够暂时提升一点归依集团成员的地位,但她有办法保证归依集团成员后代子孙的待遇吗?

显然吕雉不具备这个权威,也没有这个战略眼光,以她的水平她只能给出短期利益,长期利益她管不了。

归依集团成员,包括陈平在内都选择了与刘氏绑定,保障自己家族的长期利益。

所以陈平才会与周勃一道去奉旨杀樊哙。

陈平态度的逆转,标志着刘邦取得了对吕雉的绝对优势。

有了陈平、灌婴等归依集团的支持,加上丰沛集团的铁粉,以及刘姓诸侯王的一帮自己人,吕氏集团就算再强势都无法翻盘了。

但刘邦深知归依集团具有两面性,虽然陈平暂时还听刘邦指挥,但说不定吕雉给出点更优惠的待遇,就将陈平彻底给争取过去了。

事实上,陈平确实没有完全执行刘邦将樊哙就地斩杀的命令,而是将其带到了吕后面前。

陈平这个人,太狡猾了。

樊哙死里逃生

怎样才能将陈平拿捏住呢?刘邦借杀樊哙事件给他设了一个死局。

只要陈平接受旨意前往杀樊哙的路上,他就不能再回头了。

因为他接下来将面临一个两难困境:

1、杀樊哙

这就意味着陈平和吕雉的彻底决裂。接下来他就只能跟周勃一起率领军队和吕雉死抗到底。于是归依集团和吕氏集团就会出现火拼内耗,导致两败俱伤。而这两方势力互斗元气大伤,丰沛集团、刘姓诸侯王和刘盈是不是就能稳操胜券了?

2、不杀樊哙

不杀樊哙可以获取吕雉的好感和信任,但不多。

陈平作为杀樊哙计划的执行人之一,定然会遭到吕氏集团的痛恨和猜忌。

事实上樊哙的老婆、吕雉的妹妹在吕后掌权后,多次建议杀掉陈平以绝后患。

吕嬃常以前陈平为高帝谋执樊哙,数谗曰:“陈平为相非治事,日饮醇酒,戏妇女。”陈平闻,日益甚。吕太后闻之,私独喜。面质吕嬃於陈平曰:“鄙语曰‘兒妇人口不可用’,顾君与我何如耳。无畏吕嬃之谗也。”

吕雉之所以这么做,无非表明陈平还是有把柄在他手上,逼迫陈平支持自己,好好为自己做事。

陈平也清楚自己得罪了什么样的人。所以得知刘邦死后,他赶紧赶回长安,一步不离地跟着吕雉,生怕吕嬃诬陷他,直到吕雉给了他郎中令的职位,并令其教导刘盈,成为心腹之人,陈平才松了一口气。

平行闻高帝崩,平恐吕太后及吕嬃谗怒,乃驰传先去。逢使者诏平与灌婴屯於荥阳。平受诏,立复驰至宫,哭甚哀,因奏事丧前。吕太后哀之,曰:“君劳,出休矣。”平畏谗之就,因固请得宿卫中。太后乃以为郎中令,曰:“傅教孝惠。”,是後吕嬃谗乃不得行。

虽然如此,此后吕雉对陈平的态度还是极其微妙和特殊:既想争取和依赖,同时又猜忌他。

正是这种态度,让陈平与吕氏集团产生了难以修复的隔阂。

陈平由此彻底倒向了刘氏,抓牢在白马盟中的长期利益,使刘氏朝廷根基逐渐稳固。之后无论吕氏集团怎么闹,都无法摆脱在刘邦权力布局中的孤立状态。

斩杀樊哙,实则是刘邦人生中最后一招妙计,彻底斩断了陈平等归依集团成员与吕氏集团的利益关系,最终保住刘家的江山。