前言

印度海军的"维克兰特"号23日出击阿拉伯海,扬言封锁巴基斯坦。72小时后,这艘耗资3.7亿美元航母却突然撤回基地。

卫星图像记录了这场仓皇撤退,巴方称因他们部署了歼-10CE和枭龙。这两款战机携带的反舰导弹让印军望风而逃。

航母为何被战机吓退?现代战争中它还有价值?

纸老虎的逃跑路线

这场闹剧开始于4月23日,印度媒体铺天盖地地宣传"维克兰特"号航母带领舰队进入阿拉伯海,距巴基斯坦海岸线仅200海里。印度官员甚至狂妄宣称要"准备撞击",一副随时准备挑起冲突的架势。

然而,仅仅72小时后,卫星图像拍到的却是一幅让人哭笑不得的画面:这艘所谓的"海上力量象征"正拖着尾巴,像受惊的小狗一般飞快地往卡尔瓦尔基地撤。整个过程之迅速,连西方观察家都不禁感叹:"这才是我们熟悉的印度水平。"

这场突如其来的撤退,背后是巴基斯坦空军的精准反击。根据巴基斯坦防务论坛披露,他们迅速将歼-10CE和枭龙Block-3战机集群部署至南部基地。

这两款中国战机形成了令人胆寒的协同打击体系:歼-10CE搭载的KLJ-7A相控阵雷达可同时追踪150公里外的24个目标,而CM-400AKG超音速导弹拥有400公里射程和5马赫末端突防能力。

对印度航母来说,这简直是灾难性的局面。更要命的是,印度航母的米格-29K舰载机战斗半径仅800公里,而且数量有限,根本无法形成有效防御网。

在现代战争中,一艘缺乏足够防空能力的航母,面对精准的空中打击,实际上就是一个漂浮的靶子。巴基斯坦的战术安排展示了现代空中力量如何有效制衡传统海上霸权,这一教训恐怕会在印度海军战略规划中留下深刻烙印。

维克兰特号的真相

维克兰特号被印度誉为"国产骄傲",但扒开这层华丽外衣,里面却是一个拼凑的"国际大杂烩"。表面上宣称75%国产化率,实际上核心技术几乎全靠进口:意大利提供设计框架,以色列负责雷达系统,俄罗斯提供升降机与阻拦索,美国则供应GE LM2500燃气轮机。

这种四不像的组合,就像用不同品牌零件拼装的汽车,天生就存在兼容性隐患。

更致命的问题是,维克兰特号几乎成了一个"空壳"。理想状态下,航母应配备足够的舰载机,但维克兰特号仅搭载了数量有限的俄制米格-29K战机。

印度计划采购法国"阵风"舰载机的雄心因价格分歧被迫搁置,导致这艘航母的实际战力与其体量极不匹配。

资金困境也严重制约着印度航母的发展。印度海军预算份额从2012年的18%降至2020年的13%,令航母配套项目举步维艰。每日航母运维费超200万美元,舰载机每架次出动耗资15万美元,这样的开销对印度来说是个不小的负担。相比之下,巴基斯坦空军单架歼-10CE作战成本仅为其1/3,这种巨大的成本差异使得印度的海上雄心愈发显得不切实际。

当维克兰特号连拖船护航才能返回母港,印度海军的这一幕无疑揭示了其在体系化作战能力上的致命短板。

巴铁的精准反制

面对印度海军的咄咄逼人,巴基斯坦以其独特智慧构建了一套极具成本效益的反舰作战体系。与印度动辄上百亿美元的航母相比,巴基斯坦的反舰系统成本仅为其五十分之一,却能产生令印度航母闻风丧胆的威慑力。

巴基斯坦空军的歼-10CE和枭龙战机组合堪称性价比之王。枭龙战机超视距作战能力甚至能够高出法国阵风战机一头,而价格仅为阵风的三分之一。

歼-10CE则更是主力杀手,其性能远超枭龙,配上中国的CM-400AKG超音速反舰导弹,形成了让印度航母望而生畏的"死亡之吻"。

这些中国制武器为巴基斯坦提供了不对称作战的绝佳工具。巴基斯坦从中国引进400多门卡车炮,70%的武器装备来自中国,形成了对印度的针对性威慑。

这些装备不仅价格适中,更重要的是集成度高,能够形成完整的作战体系。相比之下,印度的武器装备虽然来源广泛,却像一盘散沙,难以形成合力。

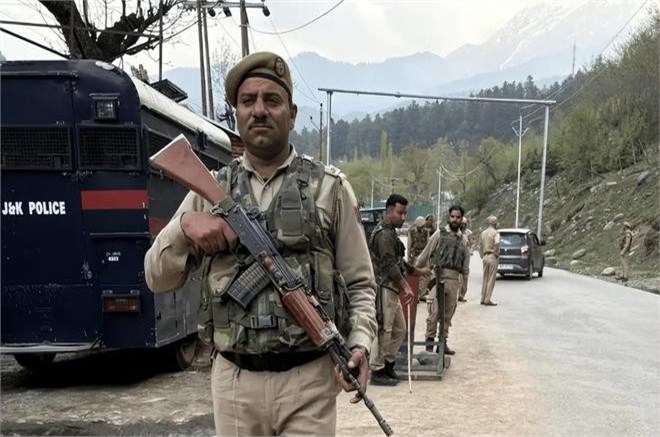

在4月25日克什米尔冲突加剧之际,巴基斯坦更是迅速划定禁航区,并进行了实弹演习,以实际行动展示其反制决心。

这种军事上的灵活应对与印度的僵化形成了鲜明对比,也从侧面反映出巴基斯坦军方的执行力与反应速度。

巴基斯坦的表现证明,在非对称战争年代,聪明的战略和精准的战术可以有效抵消技术和装备上的劣势。当一个国家能够清醒认识自身处境,并据此制定务实战略时,往往能以小博大,收到意想不到的效果。

这一切不禁让我们反思:在现代战争环境中,耗资巨大的航母是否仍是划算的军事投资?或者,它们正在成为过去时代的奢侈品战略?面对这样的思考,我们需要走出单一事件,放眼更广阔的军事变革视野。

航母时代的终结?

随着印巴冲突在克什米尔地区持续升温,这场"海空博弈"已经超越了单纯的军事对抗,成为现代战争形态变革的一个生动注脚。

4月22日克什米尔地区发生的恐怖袭击造成26人死亡,将两国关系推向冰点。印巴关系的紧张不仅影响地区稳定,更为航母等传统大型武器平台的作用提出了灵魂拷问。

现代大型航母正面临着令人尴尬的"成本陷阱"。一艘航母动辄耗资上百亿美元,一旦被击沉,政治和军事成本都难以承受。

这导致在实际冲突中,指挥官往往过度保守,无法充分发挥航母的理论战力。维克兰特号的撤退就是典型案例——当损失风险超过政治允许范围时,这艘花了17年打造的海上巨兽转瞬间变成了需要保护的珍宝。

在区域冲突中,航母的预警能力面临严峻挑战。特别是在阿拉伯海这样的半封闭海域,敌方岸基雷达系统能够提前锁定航母位置,而航母自身的电子侦察系统却往往难以探测到来自陆地的威胁。

现代反舰武器的发展速度远超舰船防御系统。超音速反舰导弹、隐形战机、无人机集群等新型威胁层出不穷,而航母的防御体系升级却受限于平台本身的物理约束。

从战略角度看,航母的价值正在从"战争决定者"转变为"和平时期的威慑工具"。在没有对手敢于直接交火的和平环境下,航母确实能展示国家实力,传递政治意志。但一旦爆发实质性冲突,特别是面对拥有现代化空军和反舰导弹的对手时,航母的脆弱性立刻显露无遗。

"分布式海战"概念,主张用多艘小型、专业化舰艇替代单一的大型航母。这种体系更加灵活,损失一艘不会造成致命打击,且总体造价可能更低。澳大利亚海军近年来的舰队规划就体现了这一思路——放弃追求大型航母,转而发展多功能护卫舰和潜艇部队。

维克兰特号的撤退事件或许是一个标志性节点,提醒我们现代战争正在发生深刻变革。

当高空高速、精准打击成为常态,当成本效益成为军事决策的关键因素,"大而全"的思维模式可能已经不再适应新时代的要求。

结语

维克兰特号的突然撤退暴露了印度海军的战略短板,也揭示了传统海权思维的时代困境。当航母被几架战机逼退,军事力量构建需重新考量。

在精准打击与非对称作战的今天,巨资建造航母是明智选择还是战略误判?成本与效益的天平正在悄然倾斜。

未来战争中,航母将继续称霸海洋,还是沦为昂贵的靶子?