人类首次实现核聚变反应是在1934年,由欧内斯特·卢瑟福和他的助手马克·奥利芬特共同完成,实现了人工氢聚变反应。从人类首次实现人工核聚变到现在,已经过去了90多年。近些年,我国在可控核聚变研究领域不断取得重大突破,创造了许多世界纪录。据中国工程院院士李建刚表示:5年内将在中国看到“核聚变点亮的第一盏灯”。也就是说,距离人类利用核聚变实现发电已经越来越近了!

核聚变的原理源自太阳内部的能量生成机制:氢原子核在极端高温高压下聚合为氦,并释放出巨大能量。与核裂变相比,核聚变零碳排放、无核废料长期贮存风险。更重要的是,核聚变反应具有“固有安全性”,一旦温度或磁场条件不满足,反应会自动终止,彻底消除核泄漏风险。

太阳内部的核聚变实现依靠自身的重力。而要在地球上实现可控核聚变,主要有两种方式,一种是磁约束,一种是惯性约束。目前被看好的就是磁约束,该种聚变约束的实现有多种方案,包括托卡马克、仿星器、磁镜等。

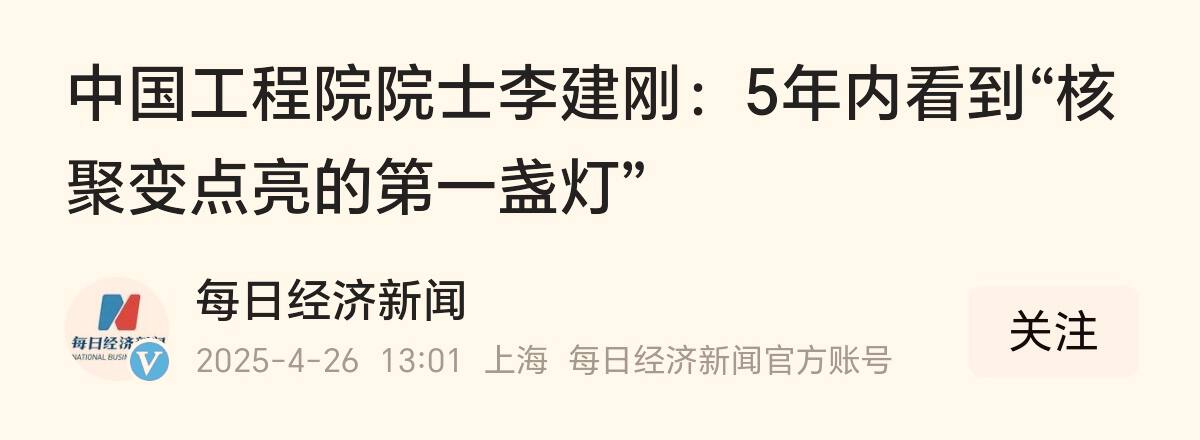

我国近些年不断取得重大突破的就是采用磁约束的托卡马克装置。托卡马克在国际上也较为看好,许多国家都在研究。该装置通过超导磁体产生相当于地球磁场强度数十万倍的环形磁场,将等离子体悬浮在真空室内,以维持聚变所需的高温高压环境,同时避免等离子体与内壁接触造成损毁,从而实现可控核聚变。

位于安徽合肥的全球首个全超导托卡马克核聚变实验装置“东方超环”,自2006年建成以来,取得了许多成就。在2025年1月,更是以1亿摄氏度等离子体运行1066秒的世界纪录,将人类对可控核聚变的研究推向新高度。“亿度千秒”实验,成功验证了等离子体长时间稳定约束的工程可行性。

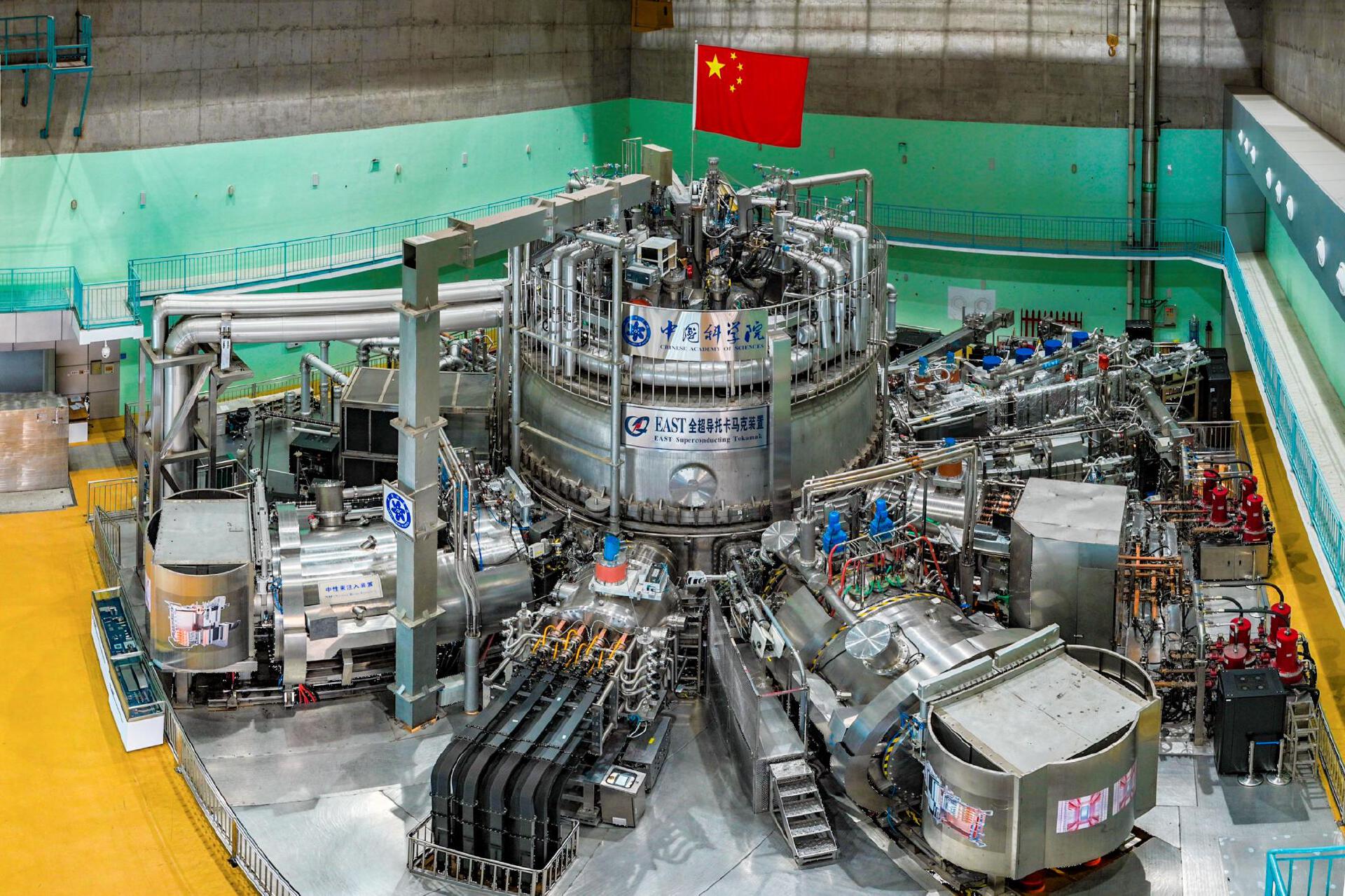

2020年建成,位于四川成都的“中国环流三号”托卡马克可控核聚变大科学装置,2025年3月在全球首次实现等离子体原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的“双亿度”突破,聚变三乘积“温度-密度-约束时间”大幅跃升,让托卡马克装置在实际操作上实现连续核聚变反应成为可能。

这些成就标志着中国可控核聚变向工程化应用迈出重要一步,更标志着人类距离“人造太阳”的终极能源梦想又近了一步。

虽说目前人类还未实现核聚变发电,但工程可行性已经获得充分验证。目前我国的新一代托卡马克聚变装置“紧凑型聚变能实验装置”,正在安徽合肥加速建设,计划2027年建成,不仅要实现能量增益,还有望在全球率先实现聚变能发电。该装置可利用聚变产生的中子轰击锂包层,实现氚自持循环;并且还采用了模块化设计,为商业化奠定基础。

此外,由中核集团与联创光电联合推进的“星火”聚变项目,计划在2030年前建成全球首座聚变 - 裂变混合发电厂。而由科技部基础司推动,集合了全国众多顶尖科学家参与设计的中国聚变工程实验堆项目也已启动,计划在2035年建成,目标是建设首个核聚变示范电站。该装置将让输出能量远超输入能量,实现聚变发电并接入电网,达到商业化门槛。

除了我国,美国、欧盟、俄罗斯、日本等也在加紧推进核聚变项目,其中能与我国形成争峰之势的便是美国。

目前美国多家企业正在建设聚变发电厂。例如,美国核聚变能源公司Helion正在华盛顿州建设全球首座商用核聚变发电厂,声称要在2028年开始发电。该公司采用的是磁惯性聚变方案,这种方案结合了磁约束聚变和惯性约束聚变的特点,不过聚变反应只能脉冲式进行,靠不靠谱还不好说。而美国麻省理工学院孵化的CFS公司,计划在弗吉尼亚州建造聚变发电厂,采用托卡马克方案,预计2030年代初建成并投入发电。

美国在激光惯性约束研究上全球领先,但惯性约束的商业化路径比磁约束更遥远。美国能源部在2022年宣称,加州劳伦斯·利弗莫尔国家实验室采用激光惯性约束路线的核聚实验装置“国家点火装置”,首次成功在核聚变反应中实现“能量增益”。实际上,这个所谓的“能量增益”水分很大!维持聚变反应的整个激光系统的能耗高达300兆焦,远超靶丸1.05兆焦的增益部分。

目前以托卡马克为代表的可控核聚变在工程上已经具备可行性,未来如果能够让聚变反应持续稳定运行用于发电,并让输出能量远大于输入能量,那么就可以接入电网商用了。从现阶段各国的进展来看,乐观估计5年之内人类就能够实现聚变发电。而能率先实现聚变发电的国家,大概率是中国或者美国。不过就算能发电,也不要过于乐观,要实现可控核聚变大规模商用,可能要等到2050年左右!

不要把可能性当成必然

如果有坚实的实验支持就可准备在各省扩建十座,先做筹基础工作,按流水程序操作,对国家兴盛起到很大的做用。

中国核聚变技术再传捷报,紧凑型装置预计2027年建成,全球率先实现发电指日可待!这是中国科技实力的又一力证,也是人类能源史上的重要里程碑。核聚变,这一清洁、高效、近乎无限的能源形式,正逐步从梦想走向现实。中国在这一领域的突破,不仅将深刻改变全球能源格局,更将为人类社会的可持续发展贡献中国力量。星辰大海的征途上,中国核聚变技术正引领世界前行!