在信息化浪潮席卷全球的当下,“中美对账潮”在社交平台上的风靡绝不是偶然。它像是一场跨越文化和意识形态的“公开辩论”,用最直观的数据和生活细节展现了两国普通百姓的真实生活,打破了以往的刻板印象,也在无形中让人们重新审视自己所处的社会环境。这场对账,既让人惊叹,也让人深思。

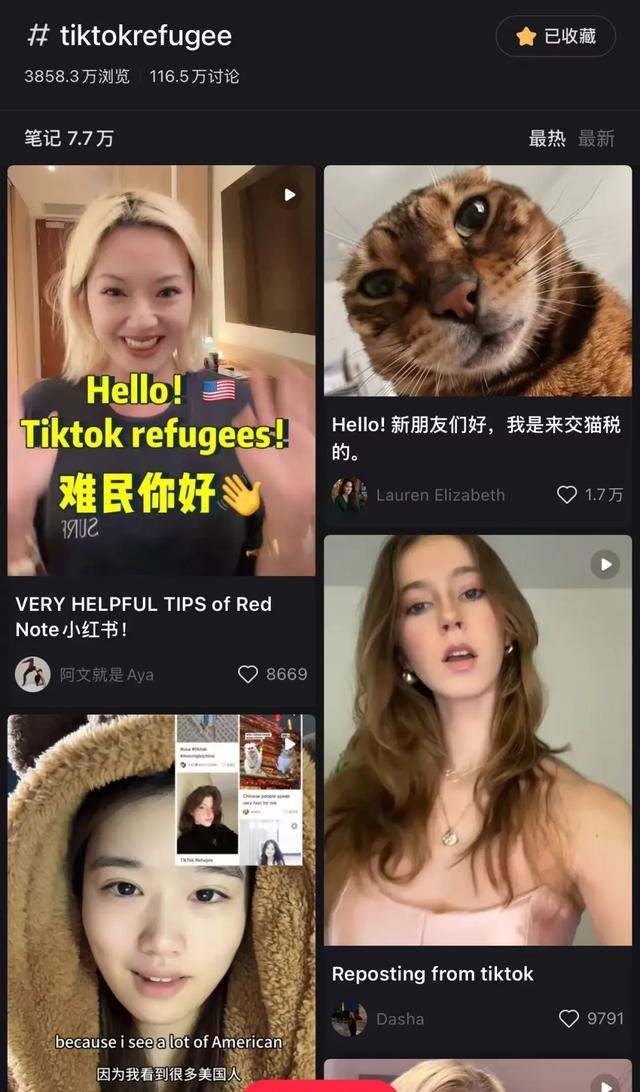

故事的起点并不复杂:美国以“国家安全”为由封禁了国际版抖音,许多美国网友涌入“小红书”另觅“栖身之地”。这一转变意外地促成了中美网友之间的直接对话。双方从生活日常聊到文化差异,从教育体制谈到就业困境,甚至不可避免地将目光聚焦到了各自的生活质量和社会福利。这场对话的结果却让许多人“破防”——美国网友惊讶于中国人民的生活水平远超他们的想象,而中国网友则对美国底层百姓所承受的压迫感到震撼。

“6000元人民币一年学费?开玩笑吧!”

当中国学生提到国内大学学费一年的平均水平仅为6000元人民币时,美国学生的第一反应是震惊。他们以为这只是一个月的学费,甚至怀疑听错了。然而当得知这是中国大学一年的费用后,美国学生的情绪从惊讶逐渐转为无奈。美国大学的学费昂贵已是众所周知的事实——每年3-7万美元的学费几乎是美国普通家庭无法承受的经济重担。即使是最普通的公立大学,学费也远高于中国的水平,部分顶尖私立大学甚至高达9万美元。这样的差距,怎能不让人感慨万分?

更让美国学生“破防”的是中国的教育资助政策:贫困生不仅可以申请免息助学贷款,还能享受奖学金和生活补助,甚至在某些情况下实现“零学费”完成学业。这一点对许多美国学生来说简直是“天方夜谭”。在美国,助学贷款不仅利息居高不下,而且许多人背负贷款长达几十年,甚至到退休都未能还清。相比之下,中国的教育体系显然体现出了更多的公平性和包容性。

“资本主义的尽头是什么?是贷款!”

学费问题只是冰山一角。在对话中,双方还讨论了生活成本、医疗体系和就业环境这些更加全面的话题。比如,美国学生提到,“午餐贷”在美国校园中并不罕见——一些学生因为买不起午餐,只能通过贷款来维持基本的饮食需求。更令人震惊的是,美国的血浆行业居然成了部分家庭的“经济支柱”。为了支付生活费用,不少人不得不定期卖血,甚至还有“母女轮流卖血”的现象。

更令人唏嘘的是,美国的医疗体系之昂贵,几乎将普通家庭逼上绝路。“牙疼扛几个星期不敢去医院”和“生孩子需要数十万美元”的真实案例在中美对话中被屡次提及。相比之下,中国完善的社会医疗保障体系则让许多美国网友羡慕不已。虽然中国的医疗体系也有改进的空间,但从整体来看,至少普通人看病不会被逼到倾家荡产的地步。

“就业危机:原来全世界都一样!”

当话题转向就业问题时,双方又发现了一些有趣的“共鸣”。许多中国学生提到,尽管国内的高等教育体系较为完善,但近年来就业环境却不容乐观。即便是名校毕业生,仍然面临着找不到心仪工作的困境。另一方面,美国学生也坦言,尽管美国常被视为“机会之国”,但现实并没有那么美好。不少大学生毕业后仍然找不到专业对口的工作,有些人甚至要打两到三份工才能勉强维持生活开支。

这种“天下大同”的现象让双方都意识到:无论是中国学生还是美国学生,年轻人都在为生活而奋斗,而社会环境的不同不过是让这种奋斗的形式有所差异罢了。

“生产力对账:谁才是真正的大国?”

除了生活和教育问题,有趣的是,在这场对话中,有网友将目光转向了中美两国的工业生产力对比。数据显示,中国在粮食、钢铁、发电量、造船、汽车等多个领域的产量上都远超美国,甚至呈现碾压式的优势。这些数据并非冷冰冰的数字,而是直接体现在普通百姓的生活质量上。更低的物价、更完善的基础设施、更便捷的交通网络,让中国人的幸福感显得格外真实和具体。

相比之下,美国的“资本主义极限”则让人感到不可思议。“没有钱买菜、种菜违法、自然灾害只能贷款”的案例无不让人感慨美国底层人民的生存之艰难。在这样的对比下,那些曾经被灌输的“美国梦”似乎变得愈发虚幻,而中国的高铁、高速公路和城市化建设则显得愈发具体和真实。

“这场对账的意义何在?”

中美网友的这场对话,表面上看是一次“跨国吐槽大会”,但本质上却是两种文化的深度碰撞。它不仅让双方看清了彼此的生活状态,也让人们开始重新思考什么才是“幸福”的真正意义。中国网友感慨于自己生活的幸福感,同时也意识到这种幸福感背后离不开国家政策的支持和社会的稳定发展。而美国网友则开始反思,“高昂的生活成本和教育费用,真的是发达国家的必然结果吗?”

这场对账并没有输赢,但它却清晰地揭示了一个事实:国家的发展不是抽象的概念,而是与每个人的生活息息相关。对话中暴露出的问题值得反思,而这种跨文化交流也有助于双方找到更多的共同点,共同推动社会的进步。

那么问题来了:你认为一个国家的幸福感应该如何衡量?是物质条件的丰富,还是社会公平的保障?对此,你怎么看?