在教育的长河里,老师们就像苦行僧,带着学生们一点点攀登知识的高峰。有时候,他们的努力却被一道道“神操作”的试卷打得措手不及,甚至怀疑人生。最近,一张“小学生倒数第一试卷”在网上迅速走红,答案之奇葩,脑洞之清奇,让人忍不住笑中带泪。姑且不论学生的成绩,这份试卷的背后,揭示的却是教育中更深层次的问题。

先来看看这份“神作”有多神吧。在家庭称谓的填空题中,本该是“姑姑”和“舅舅”的答案,被学生脑洞大开地写成了“小三”和“老王”。试卷瞬间从基础常识题,变成了一出年度狗血家庭伦理剧。老师批改时估计一口水差点喷出来,内心感慨:“这孩子,家庭关系能不能再复杂点?”

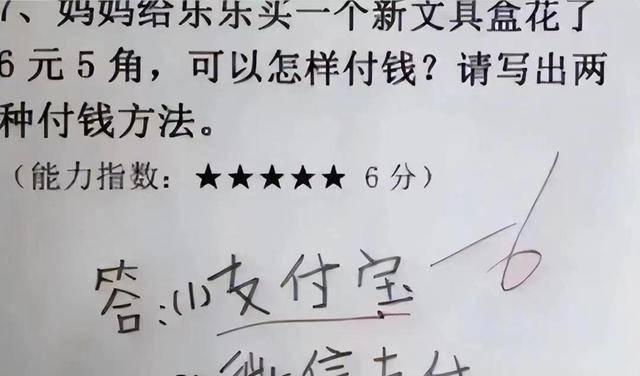

更有趣的是数学题部分,题目问“妈妈给乐乐买文具盒花了6元5角,可以怎么付钱?”常规答案应该是列式计算或硬币组合,但学生直接写了“支付宝”和“微信支付”。这答案倒也没错,但显然和题目要求八竿子打不着,仿佛在对老师说:“都什么年代了,还讨论硬币?直接扫码不香吗?”老师看到这答案,估计满脸无奈,心里嘀咕:“孩子,你真是数学考0分,生活满分。”

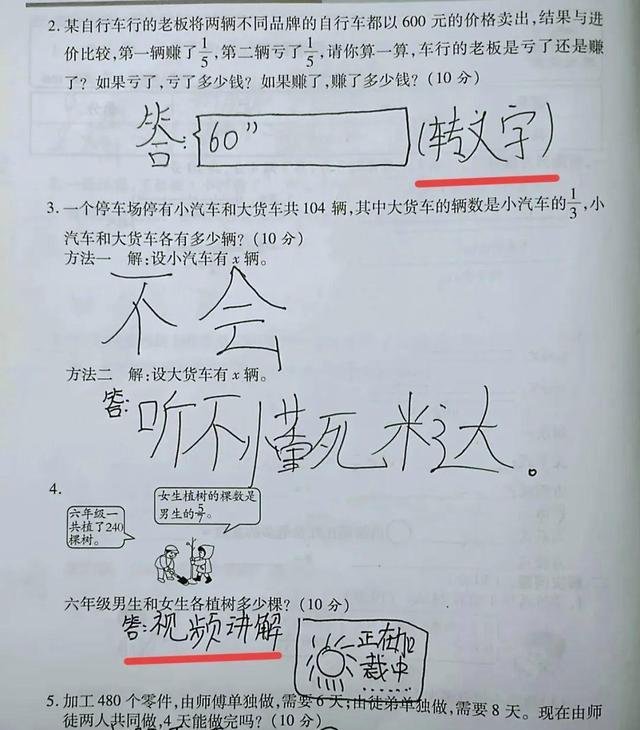

不过,这还不是最绝的操作。另一位学生面对几道应用题则彻底放飞自我——第一题画了“语音转文字”的图标,第二题写了个大大的“不会”,第三题写着“听不懂”,最后一题竟然让老师“充值VIP查看答案”。这波神级回答,简直把考试变成了“行为艺术”。老师看到这样的试卷,估计是含泪打了个0分,心里默默叹气:“给你0分,都是爱!”

那么问题来了,这些满是奇葩答案的试卷,是学生的“恶作剧”,还是教育的“信号灯”?从表面看,这些答案的确让人哭笑不得,甚至让家长们怒发冲冠。但仔细想想,这些学生的回答并不是单纯的胡闹,而是他们在用自己的方式表达对考试、对知识的一种态度。或许,这正是传统教育方式与现代学生思维之间的“代沟”在作祟。

近年来,随着网络和信息技术的普及,学生接触的信息量和思维方式发生了翻天覆地的变化。对于当下的孩子来说,知识早已不局限于课本,他们更习惯通过网络获取信息,更倾向于用自己的方式去理解和表达。传统的教学模式却显得有些“滞后”,课堂内容与学生的实际生活之间存在较大的脱节。当课堂上传授的公式和定理无法与现实生活产生联系时,学生自然会觉得枯燥乏味,甚至产生抵触心理。

教育的目的是什么?是单纯地灌输知识,还是培养学生的思维能力和价值观?如果只是为了考试而考试,那么这些“神操作”试卷或许正是学生对这种“唯分数论”的无声抗议。他们用天马行空的答案表达了一种态度:学习不是机械地记忆,而是需要与实际生活结合,需要让他们真正感兴趣。

回过头来看这些“倒数第一”的试卷,我们是否也应该反思,教育是否忽略了学生的兴趣与认知?是否太过注重分数,而忽视了他们的思维发展?当学生把“充值VIP”写进试卷时,或许在提醒我们:教学方式需要“升级”了。

当然,这并不是在为学生的“奇葩”操作开脱。考试是学习的一种检验方式,尊重考试也是尊重自己努力的体现。这些答案背后,固然有教育方式的不足,但也反映了部分学生对学习的敷衍和应付态度。学习是伴随一生的习惯,而这种习惯的养成,离不开家庭和学校的共同努力。

作为家长,应该引导孩子树立正确的学习观念。学习并不是为了应付考试,而是为了提升自己、探寻世界的奥秘。家长的言行对孩子有着潜移默化的影响,如果家长平时只关注孩子的分数而忽视了学习的意义,孩子自然也会将考试视为一场“任务”。

作为老师,也需要在教学方式上做出调整。传统的“灌输式”教学固然有效,但也容易让学生失去对学习的兴趣。如何让课堂内容更贴近学生的生活体验,如何通过有趣的方式激发学生的学习热情,是每一位教育工作者需要思考的问题。比如数学题中,完全可以将“硬币组合”的问题改为“扫码支付的逻辑”。当学生感到课堂内容与日常生活息息相关时,他们自然会更愿意参与其中。

社会也需要为学生营造一个良好的学习环境。过度的应试教育和竞争压力,会让学生对学习产生厌倦情绪。教育改革的目标,应该是让每一个学生都能找到自己的兴趣点,培养他们的独立思考能力和创新精神,而不是让他们成为考试的“机器”。

说到这里,再回头看看那张“神操作”试卷,你是否也觉得,这或许并不是一场单纯的闹剧,而是一个值得深思的教育现象?教育的路很长,需要家长、老师和社会共同努力。每一份“奇葩”试卷的背后,都藏着一个有趣又独特的灵魂。我们要做的,不是去打压这些灵魂,而是用合适的方式去引导他们,让他们在学习中找到乐趣,在生活中找到方向。

那么问题来了:面对这些“倒数第一”的试卷,你是站在学生一边,认为他们的答案别具一格;还是站在老师一边,希望学生更加认真对待考试?在这场教育的攻防战中,你会选择支持谁呢?评论区见!