1977年8月2日,年仅31岁的中国科技大学化学理论研究员温元凯接到了来自中央办公厅的一封电报。

接到电报的那一刻,年轻的温元凯的心是忐忑的,他觉得自己只是一个小小的研究员,他的身份地位和成就,还远不足以达到可以接到中央办公厅发来的电报的程度。

在这样一种忐忑兴奋交织的心情中,温元凯打开了电报的内容,原来是邀请他于两日后的8月4日,参加在北京人民大会堂台湾厅召开的科技教育座谈会。

看到电报内容的时候,温元凯悬着的一颗心一下子就放了下来。

他认为自己只是一个名不见经传的小小研究员,在大学里也只是个助教,邀请他去参加这样高规格的座谈会,温元凯一厢情愿地认为,自己只是个默默坐在会议室一角,静静旁听的那个人而已。

他觉得自己既没有资格,也没有能力可以在这样的高层次座谈会上侃侃而谈,语惊四座。

此时的温元凯还不知道,这次参加会议的人员,都是来自全国各地的著名科学家和教授。

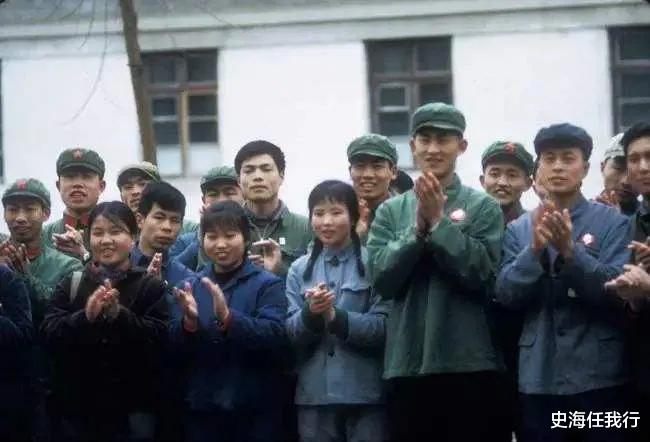

后来,到达会场以后,温元凯见到了苏步青、童第周、吴文俊这样的名家大家,不觉兴奋又紧张,而这天上午八时五十五分,当一身草绿色军装,一双布鞋,满面春风的邓小平副主席走入会场的时候,整个会场一下子就沸腾欢呼起来。

看着邓副主席满面的笑容,听着他一步一步朝着会场走来,足下地板发出的有节奏的铿锵之声,那一声一声,都敲到了温元凯的心坎里。

有那么一刻,温元凯仿佛都听到了摆脱了十年桎梏的新中国迈步向前的脚步声,不觉内心一阵喜悦激动。

欢呼声、鼓掌声之后,邓小平示意大家静一静,然后,他谦虚地说道:“今天请大家来,就是想听听大家的意见。”

此时的温元凯才知道,这是一次重要的教育界大会,这还是一次平等协商的大会,一次没有长篇报告和连篇讲话的座谈会。

从8月4日到8月5日,整整两天的时间,会议全都是自由发言,自由讨论。现场聆听各位大家名家对于新中国教育问题的各种不同意见,年轻的温元凯受益良多。

在各抒己见的热烈讨论中,原先本打算只是静静坐在角落旁听的温元凯,此时却悄悄改变了主意。

身为教育行业的一员,听着大家的意见建议,他也因此想了很多,认真思考了很多,半天下来,他也憋了一肚子的话,想一吐为快。

于是,在这次会议中,年轻的温元凯,举起了手,当着邓小平的面,把自己关于高校招生方式的意见建议,大胆说了出来。

令温元凯没有想到的是,邓小平对他的意见非常重视,连连点头。

取消考试制度提及新中国的高校招生方式,最早可以追溯到1952年,我国在这一年就制定了高考制度,方便大学招生。

当时的高考制度,吸收了旧中国封建时代科举考试制度的公平公正的原则,摒弃了科举制度只考四书五经的狭隘考试范围,其考试科目涵盖了语数外、政史地、理化生等科目。

这一执行了十四年之久的高考制度,在1966年的春天,遇到了强大的阻碍。这年5月,针对高考制度的风暴突起,考试制度作为“四旧”之一,很快被批判。

当时的流行说法是,高等学校的招生办法,没有跳出资产阶级考试制度的框框条条,必须对其进行彻底改革。

可是,让人意想不到的是,这边,所谓的改革还没有头绪,那边,在这年临近7月的时候,当广大毕业生,正在夜以继日奋笔疾书、拼命背诵演算之时,一个突如其来的不幸消息,犹如狂风暴雨一般,打了他们一个猝不及防,打了他们一个欲哭无泪。

这个不幸的消息就是,从这一年开始,中考、高考全部取消!这之后,全国范围内开始全部停课,然后,广大学生们被作为知识青年,到农村插队落户,接受贫下中农再教育。此时,对他们的要求是,滚一身泥巴,炼一颗红心。

由此,自1966年至1969年,整整三年间,高等学校的招生工作基本上处于停滞状态,直到1970年,部分大学才开始了招生。

从这一年开始,高等学校的招生方式已经发生了变化,那就是由原先的通过考试择优录取,变成了推荐录取,生源则从工人、农民、和士兵中推荐产生,名为“工农兵大学生”,这大约就是停止招生三年后,他们想出来的所谓的不同于资产阶级的全新的招生办法吧。

这种新的招生方式,有没有弊端?当然有。它的第一个弊端就是,靠着层层推荐上大学的工农兵,生源质量参差不齐,有的学生基础太差,根本就不适合上大学。

第二个弊端则是,针对在同一个班级坐着的成绩良莠不齐、文化程度有高有低的各种工农兵学生,大学老师们根本不知道应该上什么课,应该教给学生们哪些知识。

第三个弊端是,这种推荐上大学的招生方式,让那些有背景有关系的家长们的孩子,全部都靠着推荐的方式,上了大学。

当时,河北省故城县县委书记马连宝家有六个女儿,老大老二老三,在数年间,通过推荐的方式,全都上了大学名校。

据统计,从1972年到1976年五年间招收的大学生生源中,有70%都是干部子女以及有背景的家庭的子女。

这些通过各种关系进入大学校园的学生们的文化程度如何呢?

1972年5月,北京市曾对11所高校进行调查,最后得出了一个令人震惊的结论,那就是初中以上文化程度的只占20%,初中文化程度的占60%,另外还有20%的学生竟是小学文化。

针对如此让人大跌眼镜的大学教育现状,1975年,邓小平曾在一次有关大学教育的讲话中,痛心疾首地尖锐指出,如果大学只有中等技术学校的水平,教会的知识和在中等技校相差无几,那么,我们为什么要办大学?

当我们一再感叹苏联有90万科研高级人才,美国有120万顶级知识分子,而数以亿计人口的中国,却只有20万科研技术人才的时候,我们再看看那几年的大学名校教育现状,就连清华、北大,都被人们戏称为“清华小学”、“北京小学”,更遑论全国其他高校令人不忍目睹的教育惨状。

1973年,邓小平复出时,在他的主持下,对高校招生方式进行了大胆修订,增加了政治、语文、数学三科的文化科目考试。

然而,就在这一年,辽宁知青张铁生的一纸白卷,让好不容易恢复起来的文化课考试,再次被打入谷底。

这一年的6月底,参加大学考试的辽宁知青张铁生,在每门科目的考试中,都近乎是交了白卷。然而,在考试中,他竟然突发奇想,在试卷的背面,写了一封《给尊敬领导的一封信》。

在信里,张铁生诉说自己因为不忍心放弃生产,因而耽误了学习和复习,才没有考好,希望领导能够加以考虑,为盼。

就是这样一封投机取巧的信,最后被别有用心的人蓄意加以扩大化,声称交了白卷的张铁生是英雄,敢于反潮流,非常了不起。

接着,《红旗》杂志紧随其后发表评论称,搞文化考试,就是旧高考制度的复辟,是资产阶级向无产阶级的反扑。

在这样上纲上线的一轮接一轮大力度大范围的批判下,邓小平再一次被打倒,全国各地都在寻找张铁生式的反潮流的“英雄”,想望中的高考制度恢复,再一次变得遥遥无期。

在一个又一个不眠的深夜,邓小平都在深深思考,为什么要恢复高考制度?高考究竟要为我国选拔出一批什么样的人?

没有知识分子这个阶层参加社会主义建设事业,是不行的。一次次的深入思考之后,邓小平在心里一次次无比坚定地告诉自己。

他决心一定要恢复高考制度,不管这一天在何时到来,他都要做好这件事。

难度自然可想而知。一再的尝试,一次次的失败。邓小平再清楚不过地知道,有那么一部分人,始终认为恢复高考,就会导致资产阶级复辟和阶级斗争复燃。

因此,他们反对恢复原来的教育体制和教材内容,认为那样做,就会培养出一批不符合社会主义建设需要的人。

他们的思想和做法确定无疑是错的,然而,他们反对的声音太过强大,强大到邓小平一次次被打倒。

好在,属于新中国教育史上黑暗的一页终于要翻过去了。黎明近在眼前。然而,黎明前的黑暗,也是最难熬的。

1976年5月24日,此时还没有回复工作的邓小平,已经在谈话中又一次提起自己念兹在兹的教育事业。

“要经过严格的考试,把最优秀的人集中在重点中学和大学。”

谈话一开始,邓小平就开门见山提出了自己的观点,并且在接下来的谈话中,一再强调:“发展科学技术,不抓教育不行。靠空讲不能实现现代化,必须有知识,有人才。没有知识,没有人才,怎么上的去?”

这年7月,邓小平终于又一次恢复了工作。这一次,复出的邓小平主动要求分管教育科技工作。他等这一天等的太久了。

上任没多久,邓小平就在8月4日,主持召开了全国科学和教育工作座谈会。

4日下午,坐在会场角落,鼓足勇气和信心的温元凯,面对着邓小平微笑的目光,怯生生说出了自己憋在心里太久的一番话:“我认为高校的招生方式应当改变,应该采取自愿报名、领导批准、严格考试、择优录取的录取方式。”

此时,温元凯小心翼翼的环顾四周,他注意到会场上起了一阵小小的骚动,与会者纷纷开始对着身边的同志小声说着话儿,低低议论着。有的赞成,有的反对,有的正襟危坐,不置可否。

就在大家议论纷纷之际,邓小平说话了。他先是定定看了温元凯一眼,然后将目光环顾会场,最后慨然说道:“温元凯,你的建议,我至少采纳四分之三。我看‘领导批准’可以拿掉。考大学是每个人的权利,不需要领导来批准。”

邓小平的一番话,让温元凯激动振奋不已,他感觉到属于中国教育的春天来到了。

然而,年轻的温元凯还是想得太简单了。

8月13日,教育部在北京再次召开第二次全国高校招生工作会议。在这次80多人参加的会议上,围绕是否恢复高考制度,与会人员争论不休,在要不要废止群众推荐、要不要恢复高考招生制度等问题上,大家各执一词,谁也说服不了谁。

就这样,会一直开,问题却始终是议而不决,眼瞅着从仲夏到中秋,邓小平最为关心挂念的高校招生问题,却始终难以定夺。

9月19日,邓小平主动召集教育部负责人刘西尧等人,对他们内心的真实想法一针见血批评道:“教育部要争取主动。你们还没有取得主动,至少说明你们胆子小,怕又跟着我犯错误。”

接下来,邓小平发话道:“教育部首要的问题是要思想一致。赞成中央方针的,就干;不赞成的,就改行!”

自邓小平这一次铿锵有力、字字千钧的谈话之后,9月25日,新的招生文件才基本定稿。

10月3日,邓小平将刘西尧报送的教育部《<关于1977年高等学校招生工作的意见>的请示报告》和《国务院转发教育部<关于1977年高等学校招生工作的意见>》两份文件批送华国锋审阅。

就这样,1977年12月10日,新中国历史上唯一一次冬季高考的时间,被最终以意见的形式确定了下来。

这一天,当570万考生,冒着冬日凛冽的寒风走进他们向往太久的熟悉考场的时候,他们的心里荡漾着春天般的温暖。

这温暖,是多少人用无数暗夜的思考和积极的争取,才得到的,是多少人用贫瘠土地上的汗水和拼搏的青春,才换来的。

1977年的这个冬天,后来被人们称之为“一个国家和时代的拐点”。为了这个拐点的早日到来,以邓小平为代表的一代人,拼尽了力,操碎了心,承受了太多不公平的对待。

当1984年国庆游行的人群里,大学生队伍拉出了“小平,您好”的横幅时,一代知识分子对于邓小平的崇敬和感恩之情,都浓缩在这短短的四个字里。

我大学的班主任就是77级的,当年的招生如惊涛骇浪

邓公伟大。

科学技术是第一生产力,没有高考怎么行。