“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”这是作为儒家经典的《大学》的第一句。

而“太学”即“大学”之意,这一官设的中央教育机构可以说是承载了儒家的教育理想,传统儒家力图将太学建设为一处传播知识、涵养道德、追求道义的理想教学场所。

而太学制度在历史上也确实发挥过不可替代的作用。但最终,太学还是逐渐的走向了衰败。让我们一起回顾历史,通过太学的兴衰管窥我国古代教育的变迁。

一、太学的兴衰沉浮广义上的太学,是中国历史上各个个朝代或地方政权建立的中央官学教育体系。其出现的根本原因是为了适应封建时代越来越大的人才需求。

周朝时,人才选拔主要依靠君主寻访,官员举荐或者如战国四君子一般“养士”等方式。随着国家规模越来越大,人口越来越多,这些不稳定的人才获取途径已经越发无法满足需求。社会急需制度化的人才培养体系。

1、太学的正式建立与兴盛

西汉伊始,经济凋敝,国事艰难,百废待兴,以至出现“自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车”的局面,因而“未暇皇庠序之事”,社会教化乃至人才培养全赖私学以支撑。

到武帝时,生产发展,经济恢复,政权巩固。于是,汉武帝元朔五年,在董仲舒的建议下,丞相公孙弘为五经博士设置了弟子员,目的是“兴太学,置明师,以养天下之士”。这是我国古代太学制度的开端。

武帝时期,太学的规模尚小。当时西汉为儒家“五经”各设立一名“博士”,称为“五经博士”,每位博士有弟子十名,这55人便是最初太学的全部人员。

但由于人才缺口的不断扩大,太学规模也不断的提升,到了汉武帝之子汉昭帝时期,学员人数便从五十人提高到了二百人。

西汉后期元帝时,进一步增加到千人,而汉成帝末,有人进言孔子养徒三千人,成帝认为如今千人规模的太学实在太小,于是将学员数量也增加到了三千。

而王莽作为“仿效尧舜”接受禅让的皇帝,将儒家的地位推高到前所未有,太学人数也达到万人以上,还顺手养出了日后将自己的王朝埋葬的“位面之子”刘秀。

此后,虽然由于战乱太学一度中断,但刘秀很快就在洛阳重建了自己的“母校”,到汉明帝时,由于其本人喜好儒学,曾亲自讲经,盛况空前,到了“环桥门而观听者盖亿万计”的程度。

以至于后世之人称赞教育兴盛时都要夸赞一句“盛于永平矣”(永平为汉明帝年号)。

而汉质帝时,对儒学的推崇又达到了新的高度,太学生多达三万人,太学生甚至成为了东汉政坛上一股不可忽视的政治力量。

2、太学的积极作用

太学并不仅仅是一座管办学校,它本身就是一整套人才选拔、任用体系的缩影。

首先,太学背后有一套生源选拔体系。可以源于太常选拔、郡国推荐,也可以通过考试进入。由太常选送的太学生为正式生,享有俸禄 ;由其他途径入学的太学生则费用自理。家境贫寒无力支付学费的太学生可以半工半读。比如倪宽、匡衡、翟方进、公沙穆等。

其次,太学背后还有一套教师选拔体系。“师者,人之模范也”,为了能教育好对国家来说至关重要的太学生,两汉都坚持“严于择师”的原则,匡衡、董仲舒、公孙弘、贾谊、翟方卢植、戴圣等人都曾经是太学中的博士。

更关键的是,太学还起到官员选拔的作用。太学的学员可以参加入仕考试,称为“射策”,即事先准备疑难问题,考生从众随机抽取,“随其所取得而释之,以知优劣”。

而通过入仕考试的人,可以被授予文学掌故、太子舍人、郎中、郡国文学等闲散之职,以后再补任地方或中央的官吏。虽然“太学选士”并非汉代的主要选官制度,但是他开创了通过考试选拔官员的先河,这可以说是后世科举制度的滥觞,意义深远。

除了很大程度上满足了汉代的人才需求外,太学还有效的促进了我国教育事业的发展,为后世各种学校,书院开创了先河,而其中存在“辞赋取士”的制度,则为唐代科举考试产生了深远的影响,也极大促进了我国文学事业的发展。

3、走向衰落

月有阴晴圆缺,事有兴衰起伏。任何制度都不可能永久的保持兴盛,太学也一样。在汉代之后,太学制度逐渐走向了衰败。

首先,我们需要明确,太学能够存在的根本原因,是为中央政府培养、选拔合适的人才,其前提是中央政府有选拔人才的自由。

到了魏晋南北朝时期,选官制度发生了翻天覆地的变化。士族的力量不断强化,中央政府的权威日益降低,官职的授予几乎只看门第的高低,中央政府对于用人失去了自主权。

在这种情况下,太学制度虽然得以保留,但其核心职能“选拔人才”却变得可有可无了,自然难以恢复到汉代的盛况。

到隋唐时期,太学一度得到了重振。在完成统一大业后,太宗贞观年间,朝野上下掀起一

股强烈的“求治”之风,为了实现“教化百姓”“崇圣尊儒”的政策,贞观年间开始有组织的建设官办教育体系。

贞观年间设立了“六学二馆”,定员人数达到了3260名,是东汉灭亡以来前所未有的盛况。

之后,虽然李治、武则天两朝对官学不甚重视,但从唐睿宗李旦开始的李唐皇帝都十分重视官学教育,最终,太学在唐玄宗年间达到了极盛。

但是,随即而来的安史之乱不仅重挫了李唐王朝,也导致太学遭遇巨大打击,官办教育停顿十年之久。之后中晚唐时期,虽然也有过多次重新整顿,但太学再难恢复到玄宗时的繁荣。

最终随着李唐国势日益衰落,终于走向了毁灭。唐昭宗时期,由于中央财政捉襟见肘,实在无力支撑太学开支,唐代太学彻底停办。

二、宋代教育制度的发展作为我国最以“文治”著称的朝代,宋代对教育也是极为重视。但在这个文化昌明的时代,太学却始终没能重新焕发出曾经的光彩。

1、宋朝初年太学的破败

经历了战火纷飞,血腥残酷的五代混战,宋初的教育制度已经破败的不成样子。

赵匡胤对官学教育比较重视,曾经下令新增学校,但是当他在开宝八年亲自视察时却发现,学生人数仅仅有70人,而且其中还有仅仅挂学籍,实际上并不来上课的学生。其破败程度可见一斑。

按理说,随着社会逐渐稳定,生产不断恢复,官学教育应该能很快兴盛吧?很可惜并没有。因为此时整个社会的大环境已经发生变化了。

首先是历经隋唐两朝之后,科举制度已经深入人心,太学不再拥有可以直接参加入仕考试成为官员的超然地位,哪怕能进入太学学习,也不过是获得了一个能够参加科举考试的资格而已,对人们的吸引力大大降低。

另外,在北宋初年的科举中,诗赋是最主要的考试内容。但是太学依旧坚持着从汉代流传下来的教育传统——讲授儒家经义。

所学非所考,有志于科举的才子更不会在太学浪费时间,这里自然就成为了一个贵族子弟挂名镀金的地方。

2、范仲淹的改革

至宋仁宗时期,宋朝已经积累了相当的弊病,教育领域尤为突出。

众所周知宋代奉行重文轻武的政策,由文官节制武将,在地方上加设职务拆分权力强化中央集权。这一转变导致宋朝需求的文官数量前所未有。

因此宋代科举的规模不断扩大。宋太祖开宝六年第一次科举,就取进士九十六人,而唐代一次科举取士从未超过六十。

宋真宗咸平三年取士数量更是达到了惊人的两千九百余人。要知道整个唐朝的科举考试不过选取了五千多人而已。

但是,在科举规模不断扩大的情况下,北宋却一直奉行着“重科举而轻学校”的方针,学校教育只是科举考试的附庸,各地的学校相当的破败。

一方面是大量的人才需求,一方面是人才培养跟不上,结果自然是选拔出来的“人才”质量越来越差,“残民败官者不可胜数”。

例如宋仁宗年间一次礼部会试,应试考生将观察星象与记录星象的仪器混为一谈,一通高谈阔论,而考官居然也对此丝毫不懂,给他排了一个很高的位置,受到了沈括的讥笑。

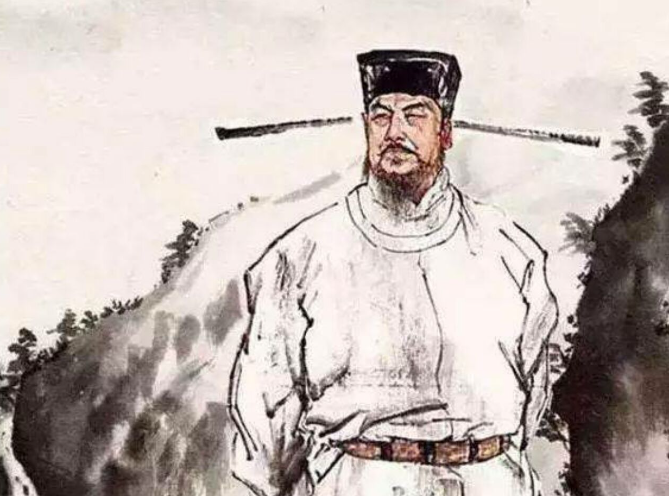

在这种大背景下,范仲淹决心对积弊日久的教育系统进行改革。

首先是改革考试方法。宋代沿袭了唐代的制度,考试优先考诗赋,诗赋的写作偶然性很大,经常有考生因为一个字而落选,且对现实中处理政务没有作用。

此外还存在“帖经”,“墨义”等单纯背诵的科目。

范仲淹则定下了“先策,次论,次赋及诗”的原则,通过三场考试选拔人才,减少偶然性,将死记硬背的内容全部废除。

而策论则是需要针对实事写出针对性的对策。这类政策无疑更加有助于选拔出真正的人才,更能保障寒门弟子的考试公平。

与之相配套的,范仲淹还针对学校教育的内容进行了改革,要求学校教育以《诗》《书》等儒家经典作为基本教材。

对教材进行规范,意味着考试范围变得有限。那些出身更高,获取各种图书更加方便的豪门学子的优势被大大削弱了,无疑是利好寒门学子。

而更加重要的是范仲淹对各地的学制进行了改革,要求各州各县普遍立学,各州“选部属为教员”,大力发展地方教育,增加学生数量。同时还要求加强学校的管理。例如之前的各地学校只需要每年学够一百天即可参加科举考试,范仲淹将其大幅提升到三百天。

甚至于范仲淹本人身体力行,“常宿学中,训监学者,夜课诸生,读书寝食,皆立时刻”,亲自去教育学校中的学生。

之后范仲淹的改革受到反弹被贬,他在三十多年间担任各地的地方官,每到一地都要兴建学宫,发展地方教育。

范仲淹普遍兴办学校的政策非常契合寒门弟子的的读书需求,让更多地位更低的人有机会参加科举考试,大大促进了文化的传播,也促进了社会经济的繁荣。

但也因为地方教育不断兴盛,中央开办的太学地位相对降低。此后太学虽然一直没有被废除,可也只不过只是一处“比较重要的学校”而已,再也不是汉代那样负责官员选拔与人才培养的关键机构。

结语太学的兴起是为了适应国家规模增大产生的人才缺口。但是当对人才的需求进一步增大的时候,这种规模有限,过于集中的办学模式反而不利于人才的培养。

范仲淹针对教育的改革,让知识传播更加广泛,是我国教育事业的发展的关键事件。纵观历史,知识总是由垄断走向普及,无论是太学的兴衰还是范仲淹的改革,都是这一伟大趋势的一个组成部分。

参考文献1、《汉书》、《后汉书》

2、《宋史》《旧唐书》