河南三门峡地下有处古老遗址,叫庙底沟遗址。它存在了几千年,见证了人类文明。我们来看看它是什么样,了解一下过去的历史 。

最初中国

1953年秋天,中国科学院考古学家安志敏先生带队,在河南陕县(现在叫三门峡市),给黄河水库工程做前期勘察。谁都没料到,这片平平常常的黄土塬下面,藏着能解开华夏文明源头秘密的关键东西。

当洛阳铲穿透地表,带出的不是普通黄土,而是夹杂着彩陶碎片的“文化层”。这些陶片上的黑彩花纹,或如花瓣舒展,或似流水回旋,与西安半坡遗址出土的鱼纹彩陶截然不同。安先生敏锐意识到:这可能是仰韶文化中一个全新的类型。为何同一时期的彩陶风格差异如此之大?难道黄河中游曾存在两个并行的文明体系 ?

文明拼图

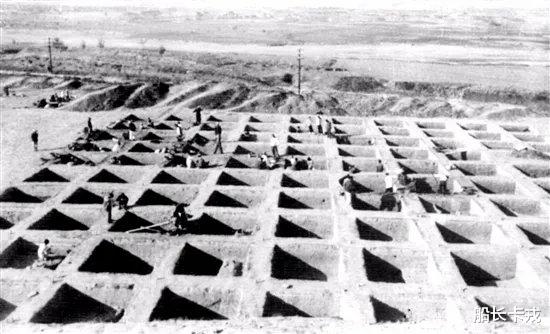

1956 - 1957年,为了配合三门峡大坝建设,考古队第一次大规模发掘庙底沟遗址。在4480平方米的探方下面,发现了金字塔形的文明堆积。发掘出的下层是仰韶文化层。这里有168座灰坑、11座陶窑。出土的彩陶数量不少,能占到20%。彩陶上的花纹样式多,有花瓣、涡纹,还有少见的蛙形图案。上层是一种新发现的文化。这里的陶器灰黑色,样子朴素,却和龙山文化有关系。考古界把这种文化叫做“庙底沟二期文化” 。这次发现证明,仰韶文化和龙山文化不是分开的,它们之间有联系 。

2002年,310国道要扩建。施工的时候,考古队在1.8万平方米的地方,发现了“史前工厂”。这里有20多座陶窑,保存得很完整。陶窑的火道设计合理,窑室直径有1米。在新石器时代,这就像一条生产线。有些灰坑里,还挖出了扭曲的人骨。有的人骨双手被反绑着,一看就是部落之间发生过冲突。奇怪的是,这里还挖出了唐墓。墓里既有宋三彩、骆驼俑,又有史前陶片,不同时代的东西混在一起,让人摸不着头脑。还有一些问题搞不明白。彩陶上的花纹,为什么西边能传到青海,东边能传到山东?以前是不是真有个“文化帝国” ?

文明纽带

庙底沟遗址下层属于仰韶文化中期(约公元前4000-3500年),出土的168座灰坑、11座陶窑中,彩陶占比高达20%,远超同期其他遗址。花瓣纹、蛙纹、三角涡纹在黑红相间的陶器上肆意绽放,堪称“史前艺术革命”。更令人震惊的是,这些纹饰竟跨越地理界限,西抵青海、东达山东、北至塞外、南越长江,形成覆盖半个中国的“彩陶文化圈” 。

在庙底沟的众多发现里,彩陶上的花瓣纹最让人震撼。这些花瓣纹是用黑彩画的,样子抽象。有的像菊科植物层层叠叠,有的像蔷薇花舒展绽放。苏秉琦先生说过,“华”字和“花”字相通,华山的名字,还有华夏文明的根源,说不定就和这花瓣纹有关。还有更让人惊讶的。这种花瓣纹饰,在大半个中国都能找到。北边到内蒙古,南边跨过长江,西边到甘肃、青海,东边到山东胶东。严文明有个“重瓣花朵”理论。他把中原比作花心,周边文化区比作花瓣,庙底沟的文化,就是这朵文明之花最早的源头 。

神话与现实

《史记》里写,黄帝“经常搬家,没有固定住处,带着军队保护自己”。庙底沟遗址的考古发现,和这个传说很像。遗址东西两边,挖了壕沟,有3米深。这些壕沟既能防洪,又能防敌人,就像史前的长城。遗址分区也有讲究。西边是烧陶的地方,中间是住人的地方,东边是墓地。这样的规划,说明当时已经有等级差别了。还有些陶罐,底色是红的,花纹是黑的,花纹很规整,看起来像仪仗队。这些陶罐说不定是祭祀时候用的。有学者推测,庙底沟二期文化是公元前2900年,和黄帝活动的时间差不多。遗址里那些带柱础的半地穴房屋,说不定就是“黄帝合宫”最早的样子。

三门峡庙底沟博物馆穹顶,6000枚镂空花瓣纹演绎着先民的浪漫。凝视这些纹饰,实则是在与祖先对话——华夏文明并非天赐,而是先民以木耒破土、以彩陶绘心的万里征程。下一次当您写下“华”字,或许该想起:每一笔勾勒,都是庙底沟花瓣纹在时空中的又一次绽放。

各位朋友

讨论一下