准噶尔,可能在大多数人的刻板印象中,只是清朝西北边疆的小小边患,在整个中国历史上,根本不值一提,与历史上的匈奴、鲜卑、柔然、突厥、契丹、女真和蒙古比起来似乎都不值一提,这主要是历史上对这段历史描绘并不多。但是,巅峰的大清,耗了三代最强的帝王,才征服了这个西部劲敌,可见准噶尔汗国并不是一个可以轻易忽视的力量。

我们首先来看看,准噶尔汗国的军事实力,准噶尔虽然是蒙古后裔,但是却准噶尔军队绝非传统游牧武装,其战术体系融合了多重军事文明精华。噶尔丹时期引进俄国燧发枪组建火器营,大策凌敦多布更创建了配备轻型骆驼炮的机动炮兵。在雍正九年(1731年)的和通泊之战中,准军利用地形设伏,以火炮轰击配合骑兵冲锋,导致清军傅尔丹部损失精锐7000余人。

准噶尔统一西域

档案记载准噶尔骑兵“一人五马”的配置使其日行军可达180里,远超清军骑兵80里的标准,当时准噶尔就是中亚霸主。更棘手的是其"战和不定"的游击战术,乾隆帝在谕旨中特别强调“贼人狡诈,忽降忽叛”的特点。这种机动性迫使清军不得不采取"分进合击"策略,在乾隆二十二年(1757年)的伊犁河谷战役中,清军五路大军形成直径800里的包围圈才最终合围成功。

而且准噶尔背后,还有国际势力的支持,战争背后是多方势力的激烈角逐。俄国在雅克萨战役(1685-1686年)后始终暗中支持准噶尔,仅1731-1741年间就向噶尔丹策零提供火枪1.2万支。哈萨克汗阿布赉则采取“两面臣服”策略,同时向清朝和准噶尔称贡。最严峻的是乾隆二十年(1755年)阿睦尔撒纳叛乱时,俄国承诺提供"十万哥萨克"支援,给清朝带来了巨大的压力。

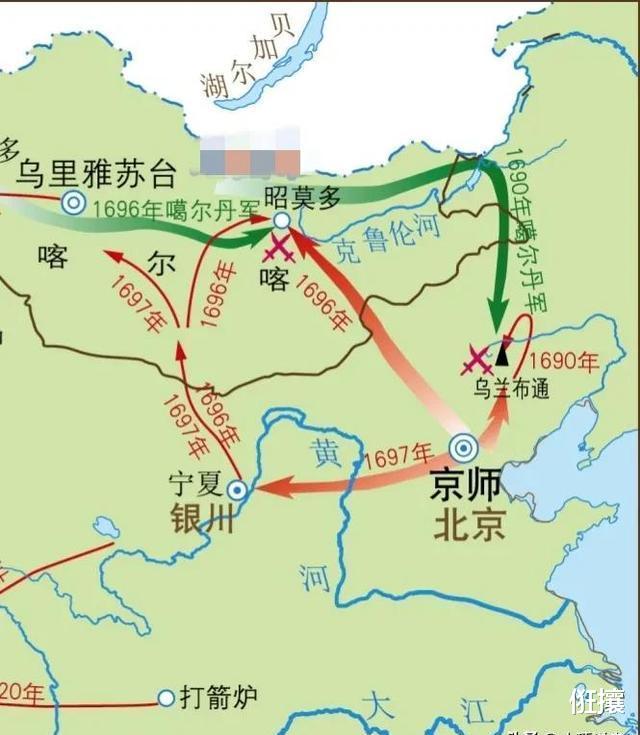

平定噶尔丹

从康熙初期到乾隆中期,清朝花了一百多年平定准噶尔韩国,而英国控制印度历时94年,正是有了印度源源不断的物产和财富,才供养出了世界霸主日不落大英帝国。而清朝在更恶劣的地理环境下完成了对130万平方公里土地的实质性控制,同样也意义重大,可以说清朝吞并准噶尔帝国震动了整个世界,甚至一度让西欧列国错误的想起来了当年欧洲的噩梦上帝之鞭卷土重来。

18世纪中叶,清朝乾隆皇帝发动对准噶尔汗国的征服战争,最终将其纳入版图。这一历史事件常被描述为"统一西域"的壮举,但从国际法和地缘政治的角度审视,清帝国吞并准噶尔的过程与20世纪纳粹德国对奥地利和捷克的兼并存在惊人的相似性。两者都采用了武力威胁、分化瓦解、逐步蚕食等手段,最终实现对一个主权政权的吞并。这种相似性不仅体现在具体操作手法上,更深刻地反映了扩张主义帝国的共同逻辑。

准噶尔汗国作为蒙古帝国的继承者之一,在17至18世纪实际控制着从阿尔泰山到帕米尔高原的广袤地域。这个游牧帝国拥有完整的行政体系、独立的外交政策和强大的军事力量,曾与沙俄、清帝国等周边强权平等交往。1720年代,准噶尔使团甚至远赴圣彼得堡与彼得大帝签订条约,这充分证明其国际法主体地位。同样,1938年前的奥地利和捷克斯洛伐克都是国际社会承认的独立国家,拥有完整的国家机器和国际人格。然而,这种法理上的独立性在强权政治面前显得异常脆弱。

平定准噶尔汗国

清帝国对准噶尔的吞并采取了典型的"分步走"策略。1745年准噶尔爆发内乱后,乾隆皇帝立即采取"以夷制夷"手段,先是支持阿睦尔撒纳等反对派,然后以"调停者"身份介入。这让人想起1938年希特勒先策动奥地利纳粹党制造混乱,再以"维持秩序"为由进军维也纳的手法。1754年清军首次大规模出兵时,打的旗号是"护送"亲清的达瓦齐返回伊犁,这与1938年德国以"保护苏台德德意志人"为由陈兵捷克边境如出一辙。当达瓦齐试图保持准噶尔独立性时,清廷立即转而支持阿睦尔撒纳,完美演绎了"敌人的敌人就是朋友"的权力游戏。

军事威胁与外交欺骗的结合是两者共同的特征。1755年清军攻占伊犁后,乾隆皇帝宣称"不贪其地",只是要立一个亲清的汗王。这种承诺与1938年慕尼黑协定后希特勒声称"这是我在欧洲最后的领土要求"同样虚伪。当阿睦尔撒纳表现出独立倾向时,清廷立即撕毁协议,于1756-1759年发动全面征服战争。这种先承诺后背叛的套路,与德国在吞并苏台德区后立即撕毁慕尼黑协定、占领整个捷克的作法高度一致。值得玩味的是,两者都善于利用对方的内部分裂——清廷利用准噶尔与哈萨克、维吾尔等族的矛盾,纳粹则放大捷克境内的民族对立。

康熙三征噶尔丹

种族清洗政策的实施是另一个触目惊心的相似点。1755年后,清军系统性地屠杀准噶尔人,导致这个曾经强大的民族几乎灭绝。魏源在《圣武记》中记载"种族几尽",现代研究显示约80%的准噶尔人在战争中死亡或逃亡。这种针对特定民族的灭绝行为,与纳粹对犹太人的屠杀在性质上虽不完全相同,但都体现了极端民族主义的恐怖逻辑。清廷在伊犁等地建立军府后,有组织地迁入满汉军民,改变当地人口结构,这种"人口置换"政策也与德国在吞并区推行日耳曼化的做法异曲同工。

国际反应的软弱助长了这种扩张行为。18世纪中叶,尽管沙俄对准噶尔地区有战略利益,但忙于欧洲事务的叶卡捷琳娜二世最终默许了清的吞并。这与1938年英法对德国扩张采取的绥靖政策惊人相似。地缘政治中的"祸水东引"思维在两个时代都发挥作用——英国希望德国矛头指向苏联,而沙俄宁愿清帝国在东方扩张也不愿其插手欧洲。这种大国默契使中小国家的命运成为强权交易的筹码。

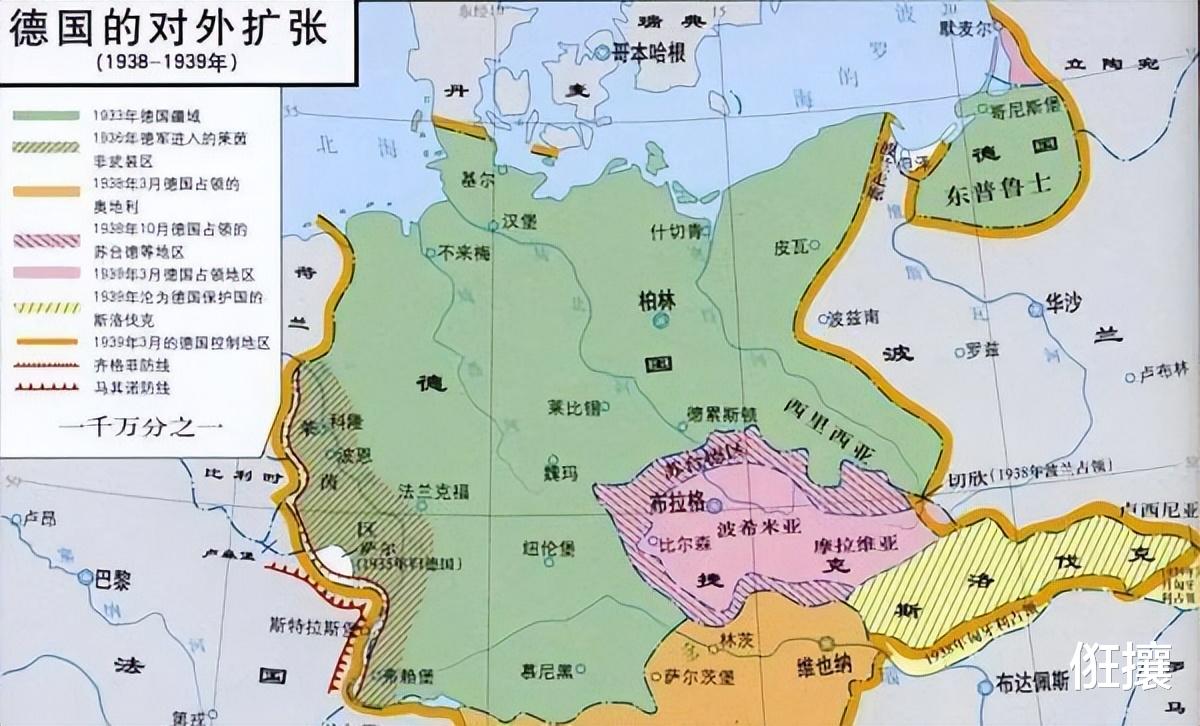

德国吞并奥地利

吞并后的治理术也显示出相似的帝国逻辑。清廷在准噶尔故地实行军府制,剥夺当地人政治权利,进行严密监控。纳粹在吞并区同样废除原有行政体系,建立直接统治。两者都强调"文明使命"——清廷宣称带来"王化",纳粹鼓吹传播"高等文化"。这种将武力征服美化为文明传播的话语,暴露了帝国主义的虚伪本质。值得注意的是,清廷在征服后立即着手篡改历史记载,将准噶尔描绘成野蛮叛乱者,这种历史书写暴力与纳粹宣传机器的手法如出一辙。

从国际法视角看,两者都违反了当时的基本准则。18世纪虽然尚无成文的国际法体系,但尊重主权和条约的神圣性已是欧洲公认的原则。清廷多次违背与准噶尔各部签订的协议,其行径按照现代标准构成侵略罪。1938年的德国则公然违反《凡尔赛和约》和《圣日耳曼条约》,使用武力改变欧洲版图。两个时代的不同在于,20世纪国际社会已建立相对完善的法律体系来制止这种行径,但未能有效执行。

这种历史比较的价值在于揭示帝国扩张的共同模式。无论18世纪的东亚还是20世纪的欧洲,强权对弱小的吞并都遵循相似的剧本:制造内部分裂、寻找干涉借口、逐步蚕食、最终全面控制。清帝国与纳粹德国在意识形态上截然不同,但在扩张手法上却表现出惊人的一致性,这说明地缘政治的逻辑往往超越具体时代和文化的限制。对当代国际社会而言,这种历史教训警示我们:任何对武力扩张的绥靖都将付出惨重代价,1938年的慕尼黑如此,18世纪对准噶尔的抛弃亦然。

准噶尔汗国

历史的吊诡之处在于,清廷成功消化了准噶尔地区,而纳粹的扩张最终导致崩溃。这种不同结局更多源于技术因素而非道德差异——18世纪的国际体系缺乏制约清帝国的机制,而20世纪的反法西斯同盟拥有足够力量粉碎纳粹。但无论如何,两者初期的成功都证明:缺乏有效制约的强权必然会试探扩张的边界,这是国际政治中永恒的教训。

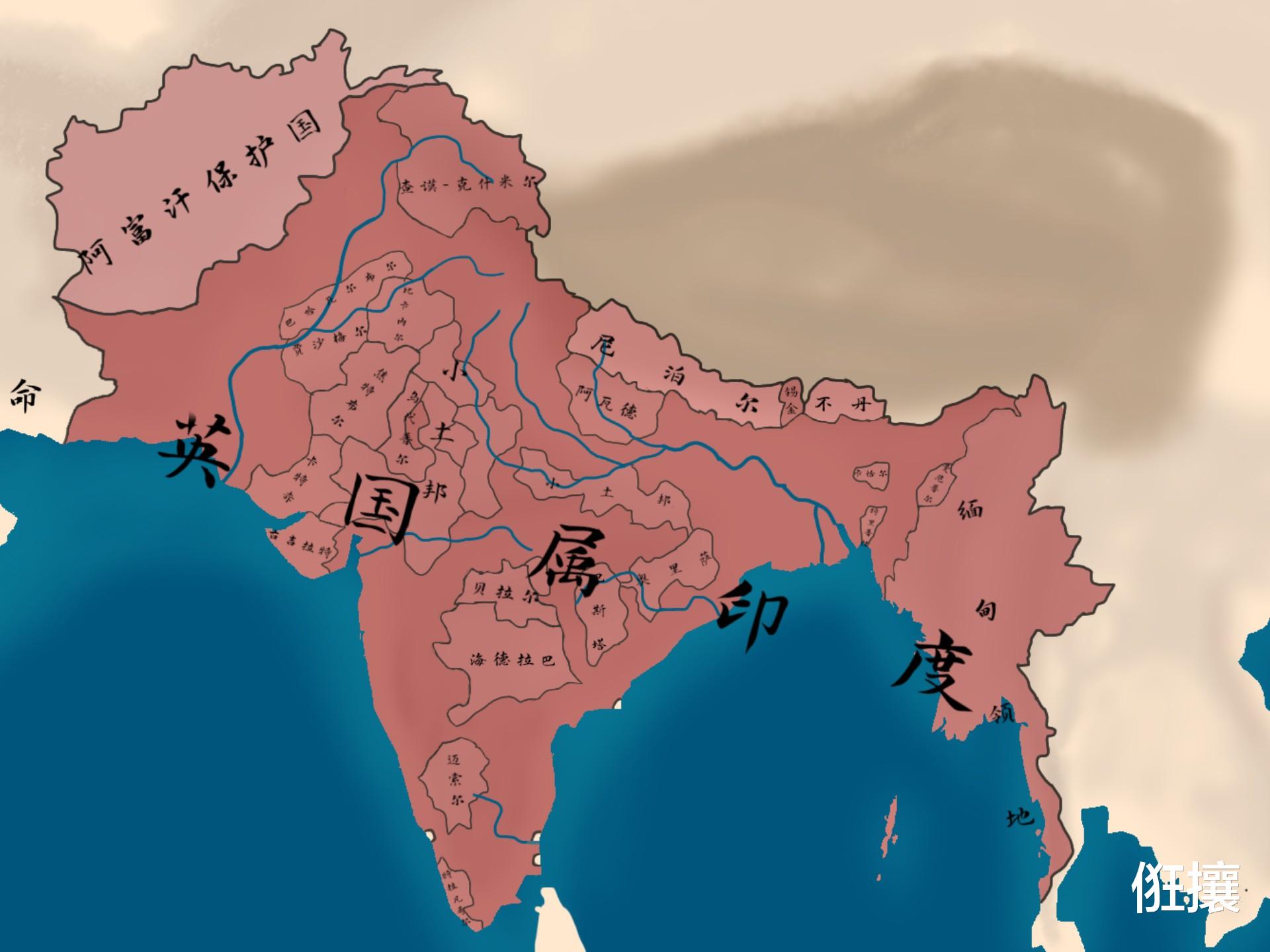

英国吞并印度

单纯站在历史的结果来讨论,而清朝吞并准噶尔、英国控制印度、德国兼并奥地利和捷克,都形成了一个共同的结果,那就是壮大了自身的实力,清朝完成了对西域和中亚的控制,一举成为了世界性大国,雄踞东方。而英国控制印度,一举成为了世界霸主,称霸世界长达一两百年。德国兼并了奥地利和捷克之后,成为了欧陆战斗力最强的国家,横扫了大半个欧洲大陆,差点就统一了欧洲。