在当代书坛,沈鹏先生以行草书闻名于世,其楷书作品却鲜少示人。这种"缺席"本身便构成了一种耐人寻味的文化现象——当一位书法大家的创作谱系中缺失了楷书这一"基础"书体,是否意味着某种艺术观念的刻意选择?

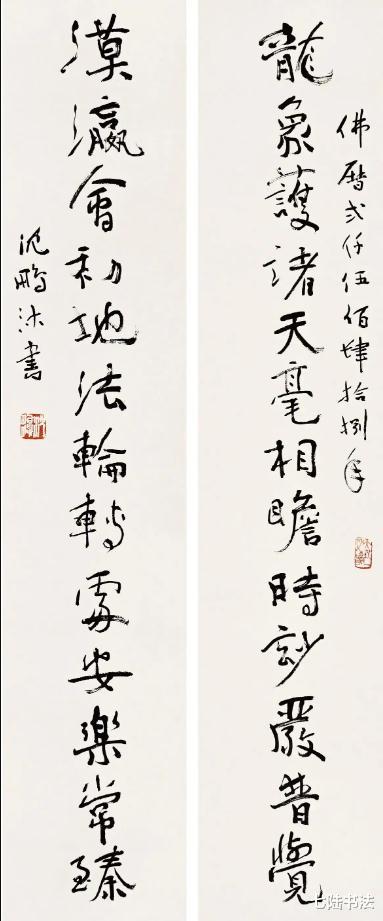

沈鹏先生楷书《千字文》的横空出世,将秘不示人的沈门楷书公诸于天下,然而如同一块投入平静湖面的巨石,激起了关于"当代书家不会写楷书"的激烈论争。

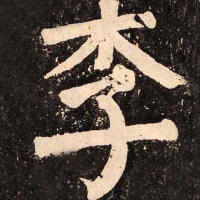

沈鹏先生的楷书确实与人们熟知的"唐楷"范式大异其趣。在点画形态上,他放弃了欧阳询先生的险峻、颜真卿先生的浑厚、柳公权先生的挺拔等经典特征;在结体规律上,他也不遵循"永字八法"所确立的黄金比例。

这种对传统的"背离",被不少坚守正统的评论者诟病为"基本功欠缺"。然而细观其笔墨,我们会发现沈鹏先生并非不懂规矩,而是选择性地重构了规矩。

沈鹏先生汲取了很多魏碑当中那种未经完全规训的原始生命力。很多魏楷正处于隶书向唐楷演变的中间状态,结字忽大忽小,笔画时粗时细,透露出一种天真烂漫的趣味。

沈鹏先生敏锐地捕捉到这种"不完美"的美学价值,将其转化入自己的楷书创作。抛弃了传统楷书的法度,让笔画结字更为自然天真,这与唐楷的庄严肃穆形成鲜明对比。

从书法史维度审视,沈鹏先生的选择具有深刻的文化自觉。楷书自唐代达到法度巅峰后,后世书家面临两难困境:要么亦步亦趋地模仿前人,成为"书奴";要么另辟蹊径,寻找新的表达可能。

沈鹏先生直接回溯到唐楷之前的北魏时期,从源头处重构楷书的审美基因。这种"跳过唐楷"的做法,本质上是对书法线性发展观的挑战。

沈鹏先生创造性地将行草书的运笔节奏引入楷书。传统楷书强调"笔笔到位",而他则保留了一定的书写速度,使线条产生丰富的质感变化。

面对"当代书家不会写楷书"的质疑,沈鹏先生的作品提供了超越非此即彼的思考路径。争议的核心实质是书法评价标准的单一与多元之争。

持批评态度者多立足于技术本位,认为楷书必须符合特定法度;而支持者则更看重艺术本体的创新价值。沈鹏先生的楷书或许不符合"教科书式"的完美标准,但却展现了一位成熟艺术家对传统的消化能力和再造勇气。

在文化自信日益增强的今天,重新审视沈鹏先生的楷书探索别具意义。他提醒我们:传统不是僵化的标本,而是流动的江河。真正的传承不在于形式上的亦步亦趋,而在于精神上的共鸣与再造。