中国的文字起源于象形文字,史学界认为:汉字产生于原始社会晚期,而形成较完整的汉字体系是在夏朝中晚期(距今4000年左右)。甲骨文是我国汉字发展史上的一种文字,是晚商时期占卜记事文字,也是当时实际使用的文字。开始发现时叫它作“龟甲文”、“甲骨刻辞”、“龟甲兽骨文字”,随着甲骨文的识别和研究,后来又叫它作“贞卜文字”、“甲骨卜辞”、“殷虚卜辞”等,最后大家约定俗成地把它叫做“甲骨文字”,“甲骨文”是目前考古所能看到的最早而又比较完备的文字。

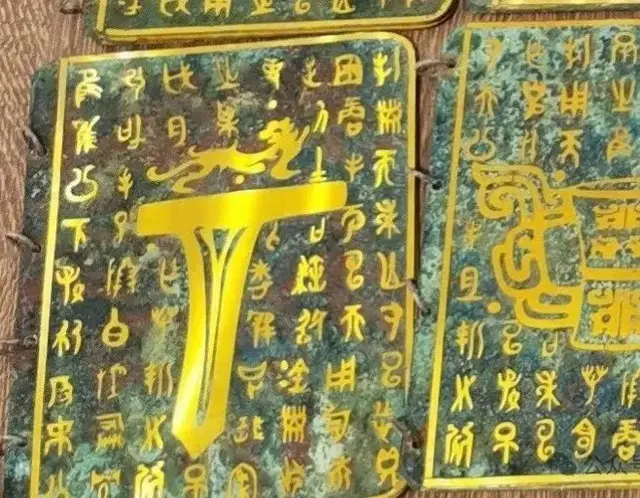

商代甲骨文兼有象形、会意、形声、假借、指事等多种造字方法,已经是成熟的文字。在出土的甲骨卜辞中,总共发现有四千六百七十二字,已经被识译的有一千零七十二字。甲骨文因刻写材料坚硬,故字体为方形,而同时期的金文,因系铸造,故字体为圆形。

刻在龟板上的甲骨文

二、意外的发现诞生了甲骨文之父清朝晚期有位学者叫王懿荣。其人是光绪六年进士,官居国子监祭酒,这职位相当于今天的教育部部长兼清华北大校长,可谓位高权重,且受人尊敬。王懿荣(1845-1900)原籍云南,山东省福山县(今属烟台市)人。生性耿直,号称“东怪”。当时的人们都称他为“太学师”。而也正是因为他学富五车,对金石有着浓厚的兴趣,才具备了发现甲骨文的敏锐。

王懿荣(1845-1900)

光绪二十五年(1899年)年过半百的王懿荣身患疟疾,一位著名的老中医所开药方中含有“龙骨”这味药(中医认可龟甲、兽骨入药),王懿荣从北京宣武门外菜市口达仁堂中药店抓来的中药中,在“龙骨”上发现了一些奇怪的刻符,为了一探究竟,于是他派人便将该药店中所存“龙骨”都买了回来,(史料记载“购得数千片,审定为殷商故物”)。他发现这些大小不一的“龙骨”上有着许多非常有规律的符号,很像古代文字。王懿荣对"龙骨”进行了反复推敲、对比、拼合,深厚的金石功底让他很快了解到这些“龙骨”是龟甲和兽骨,而上面的符号是用刀刻上去的,裂纹则是高温灼烧所致。最后王懿荣确定这些刻在甲骨上的符号是一种文字,而且早于金文和篆书。至光绪二十六年春,王懿荣共收集了1508片甲骨。并且王懿荣进一步追根溯源,最终发现这些甲骨大都产自河南章德府安阳县小商屯,1900年秋,八国联军攻入北京,王懿荣服毒投井殉难。

旧时北京城里的中药铺

1908年前后,甲骨文专家罗振玉经多方探求,始知甲骨出于“滨洹之小屯”,于是多次派人去那里收购甲骨,并对其上文字作了一些考释,认为小屯就是文献上所说的殷墟,至此,殷墟遗址第一次被学术界所知。进而发现了“殷墟”。我国绝大部分甲骨文发现于中国河南省安阳市殷墟。1936年6月12日,在小屯村北宫殿区发掘出一个甲骨坑,保存着带字甲骨17096片,记录着商王武丁时期的许多活动,看来这是武丁王室的甲骨文档案库,这批甲骨片的出土,对考证武丁时期的社会政治、文化、生活有极宝贵的价值。

河南安阳殷墟遗址中的甲骨文发现地

三、甲骨文的研究与发展说到中国甲骨文的发现与研究,不得不讲讲晚清著名学者和收藏家刘鹗(1857-1909)。说起刘鹗大家可能更熟悉的是他的文学名著《老残游记》。

刘鹗(1857—1909)

1899年王懿荣发现甲骨文时,刘鹗正在北京候补知府,与王懿荣过从甚密,这也是他第一次在王懿荣家看到了甲骨文。王懿荣殉难后,家道中落,其子王崇烈变卖家产,刘鹗收购了这批珍贵的甲骨。其后刘鹗和他的儿子又陆续在山东、浙江、河南收购了甲骨5000余片,对甲骨文资料的保存和集中做出了重大的贡献。清光绪二十九年(1903)刘鹗编著的《铁云藏龟》由抱残守缺斋刊行石印本(六册)。该书从刘鹗自藏5000余片甲骨中选录拓本1058片。除去重出3片,伪刻4片外,实收1051片。

《铁云藏龟》是中国甲骨文拓片第一次石印著作,也是中国第一部著录甲骨文材料的专书。刘鹗早年即与罗振玉结识于淮安,把罗振玉招为家庭教师,之后更是与罗振玉结为儿女亲家。而受罗振玉影响很大,后与罗结为姻亲的王国维,与刘鹗四子刘大绅友情深厚,同随罗振玉游学东瀛。可以这么说,“甲骨四堂”中的二堂,都直接或间接地受过刘鹗在甲骨文研究上的影响。

近代比较知名的研究甲骨文的是甲骨文四堂,这四堂实际上是指的四位著名学者,恰巧他们的字号中都含有一个“堂字”,是哪四位呢?甲骨文四堂是董作宾(字彦堂)、王国维(号观堂)、郭沫若(字鼎堂)、罗振玉(号雪堂)。甲骨文四堂被概括为“甲骨文四堂,郭董罗王”。著名古文字学家唐兰曾将他们的殷墟卜辞研究总结为“自雪堂导夫先路,观堂继以考史,彦堂区其时代,鼎堂发其辞例,固已极一时之盛。”这说明他们四人在甲骨文方面的学术造诣十分深厚,同时这四人在书法艺术方面也有不小成就。

现代甲骨文的研究著述越来越多

甲骨文是刻写在龟甲兽骨上的古典文献遗产,出自3000多年前殷商王朝特殊人群之手,包括商王、贵妇、王室成员、卜官、贵族、各方巫师、地方要员等。这些人群以特有的占卜文例形式(通称甲骨卜辞)或记事文例形式(通称记事刻辞),在龟甲兽骨上记下了真实的商王室谱系,记下了大量的神名、先王先妣名、贵显人物名、诸侯方国君长名、部落族长名、外交使者名与神话传说人物等,揭示出王位继承与姻亲关系的特点,王室活动的政治历史,重大事件的记载,商王与诸侯方国的关系,军事战争中的军队组织、武器装备和攻防行事,丧葬祭祀中人殉人祭者的身份、社会地位及其与墓主的关系等,使商代成为有出土古文字记载可资考察的信史时代,填补了史书的缺载。

商代甲骨文的发现,以实特形式展示商代的存在,在甲骨文未发现前,西方人只承认周朝是我国最早的朝代,以前的历史权当是神话。文字的出现是文明诞生的重要标志之一(其他两个标志是城市与国家),一个民族的历史只有在出现文字之后才可以被叫做文明史,之前叫史前社会。甲骨文是我国最古老的文字,它的被发现,使得中华文明史的起始时间大大地提前。

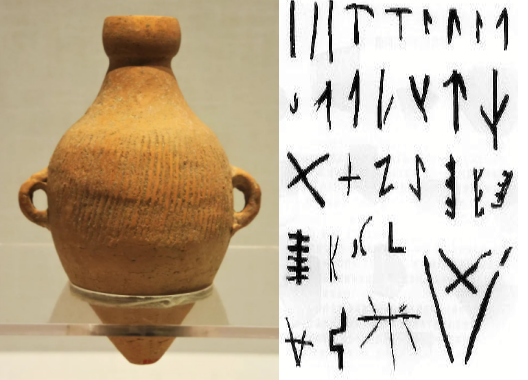

四、甲骨文与现代文字的联系中国的文字萌芽较早,在新石器时代距今6000年前,属于仰韶文化的半坡遗址发现的陶钵口沿上刻的二三十种刻划符号,被认为“是文字起源阶段所产生的一些简洁文字”。仰韶文化的半坡陶符成为中国文字的雏形,经过二三千年的孕育、发展,到了商代,中国的文字达到基本成熟阶段。

西安半坡遗址尖底陶瓶及半坡陶器刻符

相比于过去,当代的甲骨文研究条件比较有利。近年来,战国文字,地下简帛文献的发现,如清华简、上博简、郭店简、包山简等。简文保留了很多古老字体的写法和用法,可以追溯到甲骨文,找出其字形变化的源流,比以往考释甲骨文强调形、音、意分析增加了更多直观资料。研究日趋精密化,结合甲骨文例,将单字放在文物整体语境中,汇总各种资料信息以全方位分析其“多态性”字义词性也更加准确。

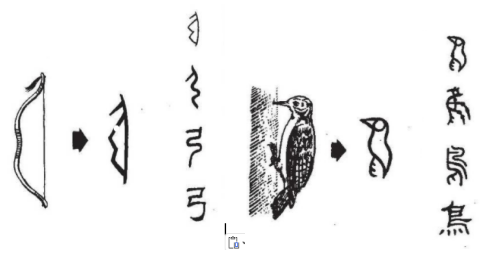

五、从我们熟悉的几个汉字看甲骨文的发展

甲骨文“人”的象形字发展到今天基本没变

甲骨文“弓”字发展到今天 甲骨文“鸟”字发展到今天

这些甲骨文象形字是不是就从动物的图形而来?

有些字从甲骨文到今天的文字雏形基本变化不大