今年的618预热刚刚开始,就被六十余家出版社联合抵制,宣布退出京东618促销活动。

参与的出版社包括发布联合声明的清华大学出版社、北京大学出版社等在内的10家北京的出版社,上海的46家出版单位,以及单独发布声明告知的人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、生活·读书·新知三联书店等。

令人困惑的是,虽然早有耳闻电商挤压出版社利润,但出版社这么多年的购物节促销也都参加了,为啥偏偏今年不干了?

电商巨头也不止京东一家,为啥只抵制了京东,却参加了天猫和当当的促销?

为什么人们的体感上觉得现在的书越来越贵,烂书越来越多?

逼着出版社让利的互联网大厂,和抵制电商不合理降价的出版社,究竟谁才能让读者受益?

不想忍,也有底气不忍了

不想忍,也有底气不忍了出版社和电商从磕磕绊绊过日子到剑拔弩张,直接原因就是图书市场缩水。

2020年图书零售市场规模首次负增长,从千亿降到了970亿。2021年规模勉强持平,但是网店渠道的销售增长明显放缓。

2022年大幅下降了11.77%,规模缩水到了870亿,除了短视频电商外的所有渠道,包括实体书店、平台电商和垂直渠道都下降了。

图源:北京开卷

2023年在从业者的期待中开始,在增收不增利中结束:码洋是定价乘销售数量,实洋是售价乘销售数量,码洋涨而实洋降,也就是说,卖出去那么多书,书的定价贵了,但是出版社挣的钱反而少了。

原因在于:图书折扣变大了。2023年零售折扣从2022年的6.6折,下降至6.1折。这一年短视频电商在同比增长超70%后,也正式成为第二大图书销售渠道。

图源:北京开卷

4月初,2024年第一季度的图书零售市场数据发布,更是给所有人泼了一盆冷水,码洋同比下降5.85%,平台电商下降10.31%,只有短视频电商增长了31.15%。

图源:北京开卷

当市场规模连年下降,曾经在携手前进中可以忍受的矛盾就在停滞中变得尖锐,可谓“贫贱夫妻百事哀”。

更加悲哀的是,图书行业还没有寻觅到增长的希望,当可以刷短视频的时候,大家很少再看书了。短视频迅速而彻底地改变了人们的娱乐和生活方式,这是一场关于注意力的争夺战,图书不仅一败涂地,还毫无胜算。

既然书业的盘子已经很难以再扩大了,守住现有的利润就至关重要了,因此出版社对年年从身上割肉的电商购物节不再容忍就不足为奇了。

要知道电商购物节的满减、消费券等各种名目的折扣,都由商家掏钱,平台一分钱不出,既赚流量,又赚销售额抽佣,还能在消费者那里获得好名声,赢三次。

而短视频电商的迅速崛起,也给了出版社喘息的机会。

图源:北京开卷

仅仅两三年前,平台电商对于做大众书的出版社还拥有近乎垄断的议价权力——当你近7成的收入都来自于一个地方时,你也只能忍气吞声。但是现在出版社可以不忍了。

虽然短视频达人要求的高佣金也常常为人诟病,还会出现“1元卖书”这种帮着劣币驱逐良币的操作,但是直播间的滔天流量是平台电商无法比拟的,出版社也在努力培养自播,这些都增加了出版社在面对平台电商时的议价权力。

这次抵制中率先发声的出版方,有两个共同点:是出版社而不是出版公司;不是纯做市场书的出版社。

出版公司是民营企业,而全国580多家出版社,除了少数公益性出版社是事业单位,其他都是国企。相对于小体量、单打独斗的民营企业,国企更有底气对互联网大厂说不,性质也决定了它们需要承担更多的社会责任。

此外,这些出版社大多不单单做面向大众市场的图书,它们的产品里有相当比例的专业书和教材教辅。这样的出版社有着更强大的垂直和线下渠道,对电商平台的依赖相对较小,先天拥有更大的议价能力。

这么说或许有些缺德,但在此时发难,是某种程度上的“天时地利人和”。

霸王条款

霸王条款图书电商巨头有三家,乍一看京东似乎也不是折扣力度最大的,当当打出了满100减50的旗号,但出版社为什么只抵制了京东呢?

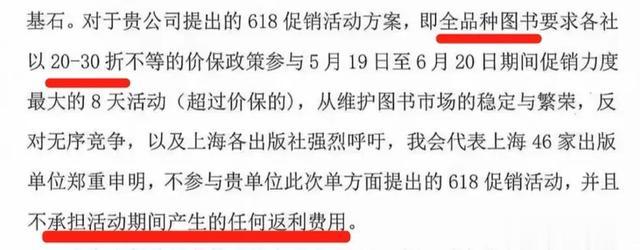

答案就写在出版社的函告中:京东要求“全品种图书价保2-3折(售价为原价的20%-30%)参与5月19日至6月20日期间累计8天的促销活动”,承担活动期间产生的返利费用。

我们来算一笔账。出版一本普通的书,定价中大约有5-10%是付给作者的版税;20%是印制成本,涵盖了设计打样制版、纸张、印刷、装帧工艺等;而包括仓储物流、翻译和编校成本等在内的出版社运营和管理费用,摊薄到每本书上约为20%-30%。

因此定价的5-6折是能维持出版社健康运转的水平。

京东要求以2-3折参与活动,这意味着只有所有的编辑、校对、设计、行政一分钱工资不拿,并且自己负担桌椅板凳电脑等一切办公用品,出版社办公场地不需要出任何房租、空调费、暖气费、物业费,千百万册的书也不用存放和流通,不向国家缴纳税收,不给京东平台支付5%-10%的佣金,这本书才有可能不亏本。

在京东的规则下,卖得越多,出版社亏得越多,是真的踩上了出版社的生死线。

京东的活动条款之恶劣,不仅仅在于明面上的“2-3折”,更在于全品类强制参与。

在以往的电商购物节中,读者也能买到二三折的书,但不可能二三折买到所有书,新书大部分是没有这么大折扣力度的。

“二八法则”在图书行业中也是奏效的,出版社靠2成的头部产品获得8成的利润,出版社愿意在8成的非头部品上都让利,只要能带动那少量的头部品销售增长,就能不亏本。

过去,电商和出版社是商量着来,参不参加活动、哪些给折扣哪些不给的决定权在出版社手上。但在强制全品类二三折下,原本亏钱的产品接着亏钱,原本能挣钱的产品也亏钱了,彻底成了赔本挣吆喝,还是赔自己的本帮京东吆喝。

此外,出版行业和电商的合作大多使用寄售制,资金周转压力大,回款慢,破价到这个程度还很可能出现窜货,小出版公司能被彻底挤压死。这种自己吃完了就掀桌,还要把店家拆了的霸王条款,完全是竭泽而渔,杀鸡取卵。

而京东今年的做法,很可能是感受到了短视频电商抢夺市场的压力,想向出版社要求更低的折扣,以维持自己在市场上的优势。

短视频电商相对平台电商拥有绝对的成本优势,正如十年前平台电商相对于实体书店有无可比拟的成本优势。

建立一个书店需要有场地、装修、人力等等投入,还只能触达区域性消费者。相比之下平台电商需要付出的仓储和物流成本在摊薄到能触及的庞大消费者后,只是九牛一毛。而短视频电商大多走的是出版社一键代发,连库房成本都不需要出,可以说是无本万利。

当年平台电商对实体书店做过的事情,如今落到了它们自己头上,何尝不是一种天道好轮回。

别再给我看贵价烂书了!

别再给我看贵价烂书了!但是对于消费者来说,这些暗潮汹涌都不重要。要求不相干的个人心系图书行业兴亡是个离谱的要求,能低价买好书才是广大读者关心的事情。

那么逼着出版社让利的互联网大厂,和抵制电商不合理降价的出版社,究竟谁才能让读者受益呢?

在电商出现之前,单种图书基本能在其生命周期里保持比较小的价格波动,因为实体书店之间不会进行价格战,它们有很强的区域性,彼此井水不犯河水。

但是电商不同,大家同在一片互联网海域,一分一厘的差距也会直接影响消费者的选择,价格战是必然的选择。

而且图书因为其低价易得、标准化、媒体化的特点,是互联网电商平台吸引新客流的重要产品,被迫卷入互联网大厂的游戏,成为它们价格战的牺牲品。

如果图书被拉入无底线的价格战,必然导致劣币驱逐良币,品质下滑。当电商将高折扣写进书业销售规则,折扣也就成了成本的一部分,成本上升定价自然也随之上升了,这是符合经济规律的。

读者觉得书越来越贵,出版社提高定价了实际也没能挣到钱,这个双输的局面的幕后黑手却隐身了。

图书不仅是消费品,更是文化产品,不能放任商业的逻辑主导它。图书需要成本投入来保证质量,没有高版税就不能激励好作者,没有收入就养不活编辑团队,没有纸张和工艺就没有质感。

但是电商平台所推动的价格竞争逻辑,导致出版社只能无限压缩成本提高利润,它只想付出很少的版税,公版书、攒的书等重复内容和劣质内容就会大行其道;它不想承担资深编辑的薪水,就会有越来越多粗糙的作品,错字别字泛滥;它只用最便宜的纸和工艺,读者就难以在每次翻开书时感到满足……

虽然互联网大厂一家企业的市值就能比整个出版行业加起来都大,完全有掀桌的底气,但是如果总是以一家独大为目标肆意扩张,短时间伤害的是出版社和消费者,长久也必将对其自身造成反噬,皮之不存,毛将焉附?

电商既然吃了图书这碗饭,就不能不考虑这个品类的长期存续与发展。

当书价高、低质书泛滥已经成为大家的普遍体感,应当做些什么来改变这一切。

解题思路似乎已经出现在了这次事件之中:联合。

但这何其困难,十年前美国出版商能成功抵制亚马逊电商,迫使其抬高电子书价格,是因为美国的五大出版集团掌控了美国图书市场八九成的份额。而中国有五百多家出版社、成千上万的出版公司和发行商,总会有一部分出版或发行机构参与到促销活动中,想要建立能和互联网大厂抗衡的联合体,难于登天。

对于参加抵制的出版社而言,它们的博弈对象除了电商平台,还有没有参与抵制的、有同类书的其他出版社。同样一本公版的《西游记》,A社参与了抵制不打折,消费者就去买更便宜的B社的了,内卷之下,留给出版机构的就是“不促销立刻死”和“促销让别人死在我前头”的囚徒困境。

有人认为,想要改变现状、遏止乱象,需要政府和监管机构出台相应的法律法规。比如参考法国规定,图书在出版后2年内不允许随意打折,零售商可以在规定价格5%的折扣范围内调整书价;瑞士规定,图书在出版后的18个月内不允许随意打折,零售商有在建议零售价5%以内的折扣活动范围。

但究竟该以怎样的标准制订定价和折扣规则,怎样平衡出版机构和电商之间的利益,由谁执行、监管,都是未知数,远水难以解近渴。

书业想要重建健康的市场,还是要靠身处其中的行业协会、出版单位和渠道商坐下来协商,推动相关政策法规的建立。往近了说,出版社和京东也需要打破僵局,找到双方共赢的平衡点,至少别再大量下架图书产品,让爱书人无处购买。

而我们普通读者,向身边的亲友推荐每一本真正打动你的好书,给明珠拂拂尘,就是为图书行业健康发展做出的最大的贡献。