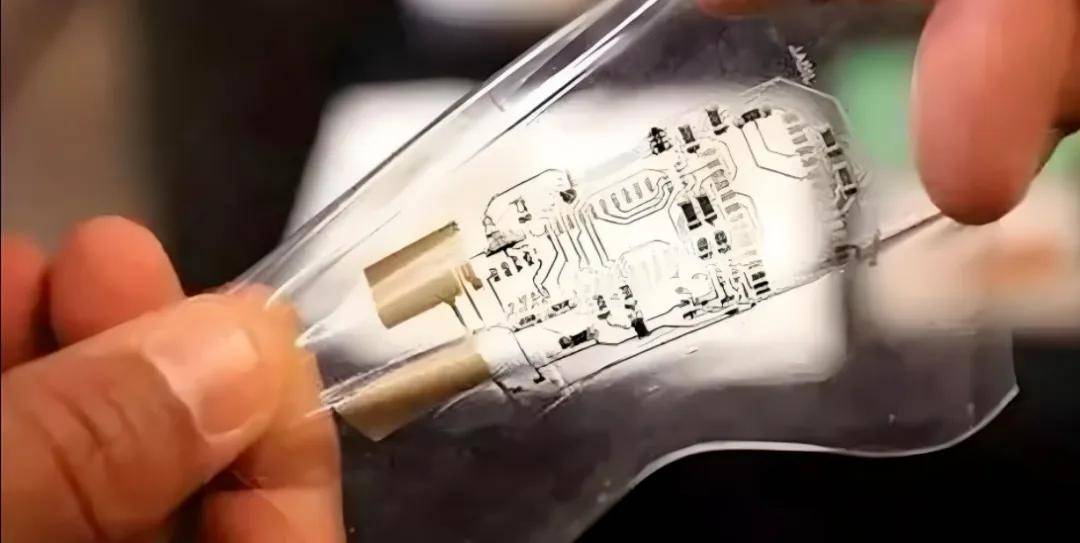

央视财经近期报道:电子皮肤技术订单爆发式增长,制造企业24小时连续生产仍供不应求!在浙江嘉兴的一个精密涂布车间,一卷卷用于"电子皮肤"的膜布快速喷涂后下线。车间主管告诉记者,今年以来他们接到的订单量大涨,车间全员无休,轮班不间断生产。

东莞松山湖一家企业市场负责人表示,随着价格从"单一传感器千元级或万元级"降至"整只手千元级以下",客户开始大量采购,出货量因此暴涨10倍,不少客户已开始为机器人全手甚至身体各关节安装电子皮肤。

作为人形机器人感知环境的关键技术,电子皮肤正从小众研发领域快速转变为产业刚需。这一技术让机器人能判断捏豆腐、拿鸡蛋所需的精确力度,帮助它们更安全、准确、灵巧地完成复杂任务。

目前,我国在电子皮肤领域已具备相对优势,产能有望进一步突破。随着人形机器人快速发展,电子皮肤的研发设计方案正加速更新,甚至达到一周一迭代的速度,未来还将在医疗、工业等更多领域发挥价值。

本文将深入分析电子皮肤的技术原理、发展现状及其对人形机器人发展的深远影响,探索这一产业的发展趋势。

▍触觉革命:人形机器人的核心感知系统

与已取得显著进展的视觉和听觉系统相比,触觉技术在机器人领域的发展相对滞后。然而,正如人类无法在失去触觉的情况下完成精细操作,机器人也需要这种基础感知能力才能实现与环境的自然互动。电子皮肤恰恰填补了这一关键空白,成为人形机器人实现灵巧操作的基础设施。

电子皮肤的核心价值在于赋予机器人三维感知能力。温度感知使机器人能识别物体冷热状态,避免接触过热物体导致损坏;法向力感知让机器人判断垂直压力大小,用于控制抓握力度;剪切力感知则能识别平行于表面的摩擦或滑动,帮助判断抓取稳定性与材质纹理。这三重感知能力的协同作用,使得机器人能够完成过去难以想象的精细操作。

从技术路线看,电子皮肤主要分为压阻式、电容式、压电式、光学式和电磁式五大类。其中压阻式因结构简单、对压力高敏感、信号读取输出稳定、响应速度快等优势而应用广泛,但同时也存在迟滞性较大、不利于快速响应、温漂大、线性度较差等缺点。电容式传感器具有高空间分辨率、低功耗和高灵敏度,但抗干扰能力较差。压电式不需要外部电源、响应快速,但分辨率不足且静态传感特性不足。光学式和电磁式是较为新颖的技术路线,其中电磁式因能同时感知垂直压力和切向力,被认为是未来演进的重要方向。

市场上已有不少高性能电子皮肤产品。新一代电子皮肤已能实现多维度感知功能,包括压力、温度、材质和滑动感知等。根据公开技术资料,先进的电子皮肤产品采样频率可达200Hz左右,最小感知力可达0.01N量级,使用寿命可达数十万至数百万次,展现了这一技术在精度与耐用性方面的持续进步。

随着电子皮肤技术的发展,我们正看到从单一感知功能向多模态感知、从局部覆盖向全身覆盖、从简单触觉反馈向复杂交互决策的演进趋势。这种演进不仅将提升人形机器人的操作精度,还将为自主决策和自适应操作打开新的可能性。

▍技术三角:材料、制造与算法的协同突破

电子皮肤的技术壁垒体现在材料、制造工艺和算法三个关键维度,这也是决定企业竞争力的核心因素。在这个技术三角中,任何一个维度的突破都可能带来整体性能的飞跃,而三者的协同突破则是行业领先者的必由之路。

在材料层面,电子皮肤由电极、介电材料、活性材料和柔性基材组成,每一层都需要特定性能。柔性基材是决定人形机器人电子皮肤弹性形变性能的关键因素,需要具备较好的拉伸性能和延展性能。目前常用于人形机器人电子皮肤的柔性基材主要是聚二甲基硅氧烷(PDMS),这种材料具有耐腐蚀性强、在广泛温度范围内透明且稳定、易与电子材料结合等优点,但也存在压缩性差、回复初始状态时间长、模量较低等不足。随着研究深入,聚酰亚胺(PI)逐渐被公认为是柔性电子传感器件的优选基底材料,但其成本较高,难以规模化生产,这也是当前材料领域的主要挑战之一。

介电材料起到绝缘隔离,影响传感器的灵敏度、稳定性、响应范围和机械适应性的作用。目前获得高介电常数的介电材料主要分为四种方法:化学结构设计、添加无机纳米粒子、填充导电材料和介电离子凝胶。其中介电胶因其高精度压力传感、低检测限、可定制的模量、透明性和简单的制备过程而在应用中脱颖而出。

作为电子皮肤的重要组成部分,活性材料承载着准确、完整传递外界刺激的作用。因此,活性材料必须具备优秀的机械性能和电子特性。目前适用于电子皮肤的活性材料主要包括碳纳米管基活性材料和石墨烯基活性材料。碳纳米管具有优异的导电性与机械性能、高电子传输能力和化学稳定性,但制备成本较高,大规模应用时存在分散均匀性等问题。石墨烯则具有出色的光学性能、机械性能、导热性能以及非常高的载流子迁移率,被认为是最理想的活性材料,但其制备过程中容易产生结构缺陷或污染,大规模制备高质量石墨烯薄膜仍具有一定难度。

在制造工艺方面,电子皮肤制造工艺是决定行业技术壁垒的关键所在。其密集的电子元器件布局容易受到电磁干扰的影响,在微小尺度上实现有效屏蔽成为一大难题。同时,如何以低成本、高效率的方式实现规模化生产,也对工艺优化提出了更高的要求。

目前,电子皮肤的主要制造工艺包括光刻与硅蚀刻技术、3D打印技术、喷墨打印和丝网印刷。光刻与硅蚀刻技术适用于高精度制备微结构的传感器,有助于提升传感器分辨率、灵敏度和响应范围,但工艺复杂,需要高精度设备支持,成本较高。3D打印技术适用于复杂立体结构柔性传感器的制备,无需传统模具,材料兼容性与可扩展性强,但当前可打印的柔性导电材料种类有限,尺寸精度较低,量产适应性较差。喷墨打印适用于大面积批量化的传感器制备,无物理掩膜为打印提供高便捷性,大幅简化了制备流程,但多层图案对准精度较低,难以直接形成高厚度的功能层。丝网印刷则在大面积批量化、高效率低成本、材料适应性广等方面具有优势,特别适合小型化、低成本传感器件及多传感集成应用,但在稳定性和一致性上存在不足,主要表现为层间粘附力有限、易磨损、性能下降等问题。

在算法层面,随着柔性触觉传感器工艺提升和产能增加,人形机器人形成了感受温度、湿度、压力等刺激的多物理量组合传感技术,在信号接收层面已经向仿真触觉信号接收量靠近。然而,这也带来了数据处理的挑战。目前传感器触觉分析多采用集中式数据处理,难以实现人类皮肤复杂触觉感知模式。随着传感器数量增加,集中式处理面临传输数据带宽和功耗瓶颈,因此向分布式覆盖转变成为趋势,这也使得低功耗分布式硬件与算法的迭代更新成为电子皮肤领域的新技术壁垒。

目前,机器人领域前沿的柔性传感器配套数据处理算法正经历从传统机器学习到神经形态计算的演变。早期主要采用基础机器学习算法处理局部触觉数据;2019-2020年开始重视触觉信号的空间特性,将深度学习与强化学习相结合;2020-2022年引入模型预测控制和边缘计算,以减少延迟和降低功耗;而2022年以后则开始采用模仿生物神经系统的方法,使用脉冲神经网络(SNN)和尖峰时间依赖可塑性(STDP)实现高效学习并进一步减轻传输数据负担。

▍市场格局:从全球竞争到国产替代

电子皮肤市场正迎来爆发期。据观研天下预测,到2030年全球人形机器人市场规模将达到200亿美元,到2029年全球机器人触觉传感器市场规模将达到4.3亿美元,全球柔性传感器市场更将以19.4%的年复合增长率,从2022年的15.3亿美元增长至2029年的53.2亿美元。

国内市场同样增长迅猛。智研咨询数据显示,2023年中国柔性传感器市场规模达23.56亿元,自2015年以来年复合增长率达17.2%。目前柔性传感器下游应用主要集中在医药(40.05%)和消费电子(36.22%)领域,但随着人形机器人发展,这一格局有望改变。

从竞争格局看,全球高端市场仍被国外巨头主导。2022年,Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer和Fraba五大厂商合计占据全球约57.1%的市场份额。Novasentis成立于2006年,由前苹果高管和技术专家创立,产品主要应用于AR/VR、智能穿戴等领域;Tekscan成立于1987年,产品包括超薄力传感器、位置传感器等,应用于医疗、机器人、电池制造等领域;JDI成立于2012年,产品包括屏幕接近传感器、电容式指纹传感器等;Baumer和Fraba则分别成立于1952年和1918年,是传感器领域的传统巨头。

尽管国际巨头占据主导地位,但中国企业正在加速追赶。电子皮肤国产化率已从2017年的17%提升至2024年的34%,预计到2027年将达到41%。这一进步得益于国内企业在材料、制造和算法方面的持续投入和创新。

国内电子皮肤产业生态正在快速发展:

汉威科技通过子公司苏州能斯达布局柔性微纳传感器,拥有敏感材料合成、导电墨水制备和大面积印刷电子批量制造等核心技术。公司在电子皮肤领域推出了PPT100和FPT200两款皮肤触觉模块产品,已与宇树科技、小米科技、深圳科易机器人、九号科技、比亚迪等多家人形机器人厂商合作,并实现小批量供货。2024年,公司参与起草制定了国内首个柔性电子行业标准,进一步巩固了行业技术领先地位。

福莱新材凭借在涂布和打印材料领域的深厚积累切入柔性传感器市场。公司主业为功能性涂布复合材料,包括具有吸墨、粘结、保护、导热、导电、绝缘等特定功能的材料,可用于广告、标签、消费电子和汽车电子等领域。公司通过全资子公司浙江欧仁新材料有限公司研究布局柔性传感器技术,拥有柔性传感器温度和压力感知方面的多项专利,在传感材料、传感器设计、制备工艺、传感系统设计、算法等方面构建技术壁垒。目前公司柔性传感器中试线已完成安装调试,产品集成压力、温度、接近觉和剪切力多模态感知,已与多家灵巧手和本体厂对接并送样测试,并已与某头部屏厂达成合作。

柯力传感作为力学传感器龙头,连续14年保持国内力学传感器市场占有率第一,正聚焦机器人传感器、多物理量传感器、柔性触觉传感器、扭矩传感器等"新四样"传感器。公司在机器人领域的触觉传感器方面通过与企业和院校合作及自研模式推进,目前处于研发验证阶段;柔性触觉传感器则通过投资并购,与国内领先创业公司合作,共同探索新市场机遇。目前公司与上海开普勒机器人有限公司和德壹医疗签约开展深度合作。

申昊科技专注于智能电网领域,致力于研发和生产智能化监测产品,主要产品包括智能机器人和智能监测设备。公司自主研发的非接触式电子皮肤传感器,目前已小批量应用于自家智能机器人产品中,如开关室操作机器人等,实现避障功能以保证安全性。2025年3月,申昊科技与云深处科技正式达成战略合作,双方将结合申昊科技在AI与机器人领域的技术积淀以及云深处科技的产品优势,共同开发电力巡检、应急消防、油气化工等场景的智能化解决方案。

此外,帕西尼、纽迪瑞、钛深科技、埔慧科技等企业也已实现产品量产。帕西尼致力于开发全场景应用的触觉数字化与触感技术,其ITPU多维度触觉传感器已应用至灵巧手DexH及人形机器人TORA ONE;纽迪瑞专注于柔性MEMS技术研发与商业化,其NDT机器人触觉传感器已批量交付用于机器人灵巧手;钛深科技专注于柔性离电子触觉传感技术,其FITS技术已成功应用于工业、消费电子、机器人、汽车电子及医疗领域;埔慧科技则实现了新型微结构传感器的批量化生产和产业化应用。

▍产业前瞻:电子皮肤的下一个十年

随着技术进步和市场需求的驱动,电子皮肤产业正迎来快速发展期。未来十年,我们有望看到这一领域在应用场景、技术演进和产业生态方面的深刻变革。

在应用场景方面,电子皮肤正从指尖向全身覆盖拓展。电子皮肤演进路径将经历四个阶段:从指尖与指腹阶段,到手掌与手腕阶段,再到脚掌与关节阶段,最终实现全身皮肤覆盖。

这一演进过程伴随着技术升级:从多技术方案并行阶段的基础压力与摩擦力检测,到优势技术路径突围、开启降本并支持温度、湿度更复杂感知功能,进而支撑精细操控任务;再到降本加速、寿命大幅提高,支持分布式数据处理,算法与人工智能深度结合;最终实现材料与制造突破,大幅降本,支持柔性大面积覆盖,标配自愈自洁、多模态感知能力。

市场空间测算显示,电子皮肤的潜在市场规模非常可观。参考TekScan A201薄膜压力传感器价格,覆盖每平方厘米的传感器目前售价约267元。按照单指尖面积为1平方厘米,双手共10平方厘米;单手掌面积为75平方厘米;单手背面积为75平方厘米;单脚掌面积为200平方厘米计算,完整覆盖这些关键部位将形成可观的价值量。

从产业格局看,当前电子皮肤产品处于快速迭代期。在这个阶段,产品送样节奏领先的企业有机会与机器人本体厂共同开发,建立先发优势;长期来看,能够实现高精度、长寿命和低成本量产的企业将在市场竞争中占据主导地位。

同时,随着电子皮肤技术的成熟和普及,其应用领域也将不断扩展。除了人形机器人,电子皮肤还将在医疗康复、工业安全、虚拟现实、智能假肢等领域创造新的应用价值。在医疗领域,电子皮肤可用于实时健康监测和病情诊断;在工业领域,它可提升设备安全性和生产效率;在虚拟现实领域,它能带来更真实的触觉反馈体验;在智能假肢领域,它可以帮助截肢患者恢复触觉感知能力。

从技术趋势看,未来电子皮肤将朝着更高精度、更长寿命、更多模态感知和自愈能力方向发展。高精度意味着能感知更微小的力和更细微的温度变化;长寿命则关系到实际应用中的可靠性和经济性;多模态感知将使机器人能够同时感知温度、压力、振动、湿度等多种物理量;而自愈能力则可以大幅延长电子皮肤的使用寿命,降低维护成本。

在产业生态方面,电子皮肤产业链的完善也将为这一领域的发展提供强有力的支撑。上游材料供应商、中游传感器制造商和下游应用开发者将形成紧密协作的产业网络,共同推动电子皮肤技术的进步和应用的拓展。同时,标准化的推进也将为产业发展提供统一的技术规范和质量标准,促进产业健康有序发展。

在这个过程中,中国企业已展现出令人瞩目的创新活力和产业化能力。随着技术攻关深入和规模效应显现,中国有望在全球电子皮肤产业中占据更重要的位置,为人形机器人的普及应用提供关键支撑。

这不仅是一场关于"触觉"的技术竞赛,更是决定机器人能否真正融入人类社会的关键一步。而今天的产业布局,将决定明天的竞争格局。对于投资者和产业参与者而言,把握电子皮肤这一风口,不仅意味着丰富的商业价值,更代表着参与塑造人机共存未来的历史性机遇。

更多关于人形机器人行业内容可在人形机器人发布公众号中查看,欢迎前来关注。

吹牛吧?股价下跌,越说越跌