近年来,打卡博物馆、漫游历史街区、聆听文物讲解,成为人们文化生活的热门选项。

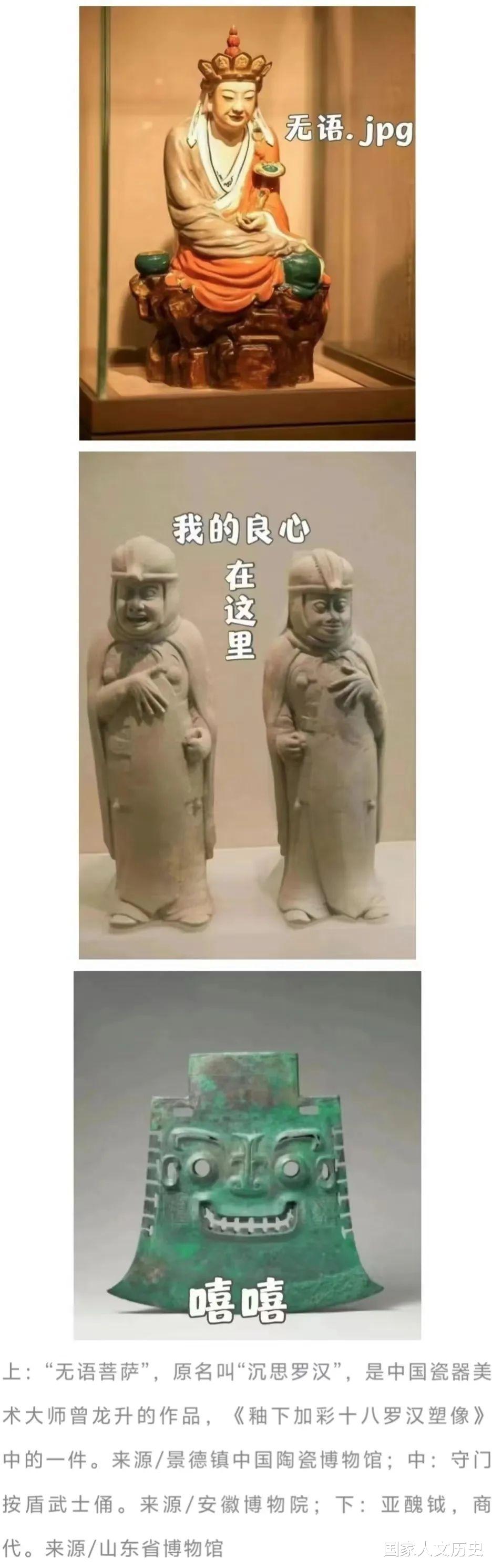

比如中国陶瓷博物馆的罗汉陶瓷雕塑“无语菩萨”、安徽博物院“摸着良心说话”的守门按盾武士陶俑、山东博物馆里“脸上笑嘻嘻”的“亚醜”钺……

它们因造像神情生动有趣,成为网友二次创作表情包的对象,迎来游客合照打卡的热潮。

甘肃省博物馆“丑萌丑萌”的“马踏飞燕”玩偶、三星堆博物馆的“纵目青铜面具”雪糕、河南博物院的“考古盲盒”等文创,也收获大批粉丝倾心。

古人为何、又如何创作出这些“奇奇怪怪又可可爱爱”的文物?

数量浩繁的文物,无不演绎着时间的更迭,记录着历史的蜕变。史前玉器映照出中国远古文明传承的满天星斗,青铜器保留着商周文明的气度神韵,技艺卓越的书法绘画揭示出千余年间社会图景变迁的历史线索,茶叶与瓷器的流通勾勒出丝绸之路与茶马古道的兴盛画卷……

回望历史,我们会发现智慧的祖先们创造出了无数“有用之物”,这些物品不仅组成了古代社会日常生活所需,更在促进友谊、表达礼仪、传承文明等方面发挥着举足轻重的作用。而它们之中只有少部分能辗转于历史长河中流传下来,保存至今。

正是一件又一件文物的存在,实证了中华文明突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。今天是国际博物馆日,不妨跟随我们走进博物馆,再次感受灿烂而经久的五千年华夏文明。

远古先民把玉石陶器玩出了“花”中华文明是世界上唯一不曾断续且以国家形态发展至今的伟大文明。能够彰显中华文明历经数千年而绵延不绝、迭遭忧患而经久不衰的连续性,要从一件“玉龙”说起。

作为中华民族重要的精神象征和文化符号,“龙”的形象在文学、绘画、建筑、服饰等领域屡见不鲜,它们往往有着锋利的牙齿、有力的前爪、动感飘逸延伸至尾的脊毛,展现出一种蓄势待发、曲身欲腾飞的威猛之势。而远古时期的龙形遗存中,最知名、最具文化和历史价值的则是有着“中华第一龙”美称的C形玉龙,它圆润光滑,躯体卷曲若钩,充满对称之美。

玉龙现藏于中国国家博物馆,是红山文化的标志性器物。它由墨绿色岫岩玉雕琢而成,是目前国内发现最早、体积最大、制作精良的龙形玉器。如果以绳悬挂,龙的首尾将恰好处于同一水平线,精巧设计堪称“黄金比例”。

中国是尚玉之国,《礼记》载:“古之君子必佩玉。”远古以来,我国原始先民视玉为神物,以玉作为六瑞,以等邦国,使之成为不同爵位的诸侯所执象征身份的信物,自古以来,凡社会生活的重大活动都离不开玉。而中国的尚玉之风,早在以红山文化为代表的新石器时代,就已渗透到社会生活和思想意识的各个角落,成为中华文明的重要组成部分。

红山文化作为西辽河文明中璀璨的代表,距今有着约五、六千年的历史,它为中华文明的形成提供了重要的考古实证。红山文化玉器种类繁多,形式多样,从小型装饰品到大型祭祀礼器,运用广泛,可谓伸展到了社会的各个方面。其中,原始先民根据现实生活中的动物形象加以抽象的艺术渲染而创造出来的动物形玉器,让我们得以一窥史前人类的艺术成就,体会先民对动物的情感和信赖。

例如“玉猪龙”,它既不是猪也不是龙,而是“猪里猪气”的龙。它和腾云驾雾的神龙不同,形状圆圆胖胖,蜷缩的姿势像是在仰卧起坐。

玉猪龙是古人结合猪与龙的形象创作出的混合体,又名玉兽玦(jué),常常出土于一些高级的墓葬里。远古的猪是地位与等级的象征,也是上古先民图腾崇拜的圣物。

可见,古人造玉器并非旨在提高生产效率,而在彰显“礼”,通过其独特的材质和视觉效果来承载社会和宗教功能。

相比起贵重珍稀的玉,取之于大地的泥土,成为古人生活中运用更多的器物原材料。

距今约2万年前,江西仙人洞遗址的原始先民通过烧制泥土,做出了世界最早的陶器。当时的人们或许不知道从粘土到陶瓷的转变是化学反应的原理,但当人类按照自己的意志用随处可取的泥土创造出生产生活用具,人类文明曙光的起点便从此开始了。

后来的人们更是以不同的形状与色彩,将神秘的艺术意念浓缩积淀于这些坛坛罐罐之中,“土里土气”的背后,是中国人千万年来传承下来的拙朴与浪漫。

出土于三星堆的陶猪,就撞脸了网络游戏《愤怒的小鸟》里的反派绿猪。

早于三星堆文明的良渚文化,是组成江南史前文明拼图必不可少的一块。在这里出土的猪陶罐,更是百分百还原猪身形状,圆溜溜的眼睛、拱起的鼻子以及“嘟嘟嘴”的笑脸,被网友戏称“尊嘟假嘟”(谐音“真的假的”)。我们可以想象,五千年前的余杭先民是怎样怀着对猪的喜爱,创作出了这只憨态可掬、逗人喜爱的小猪。

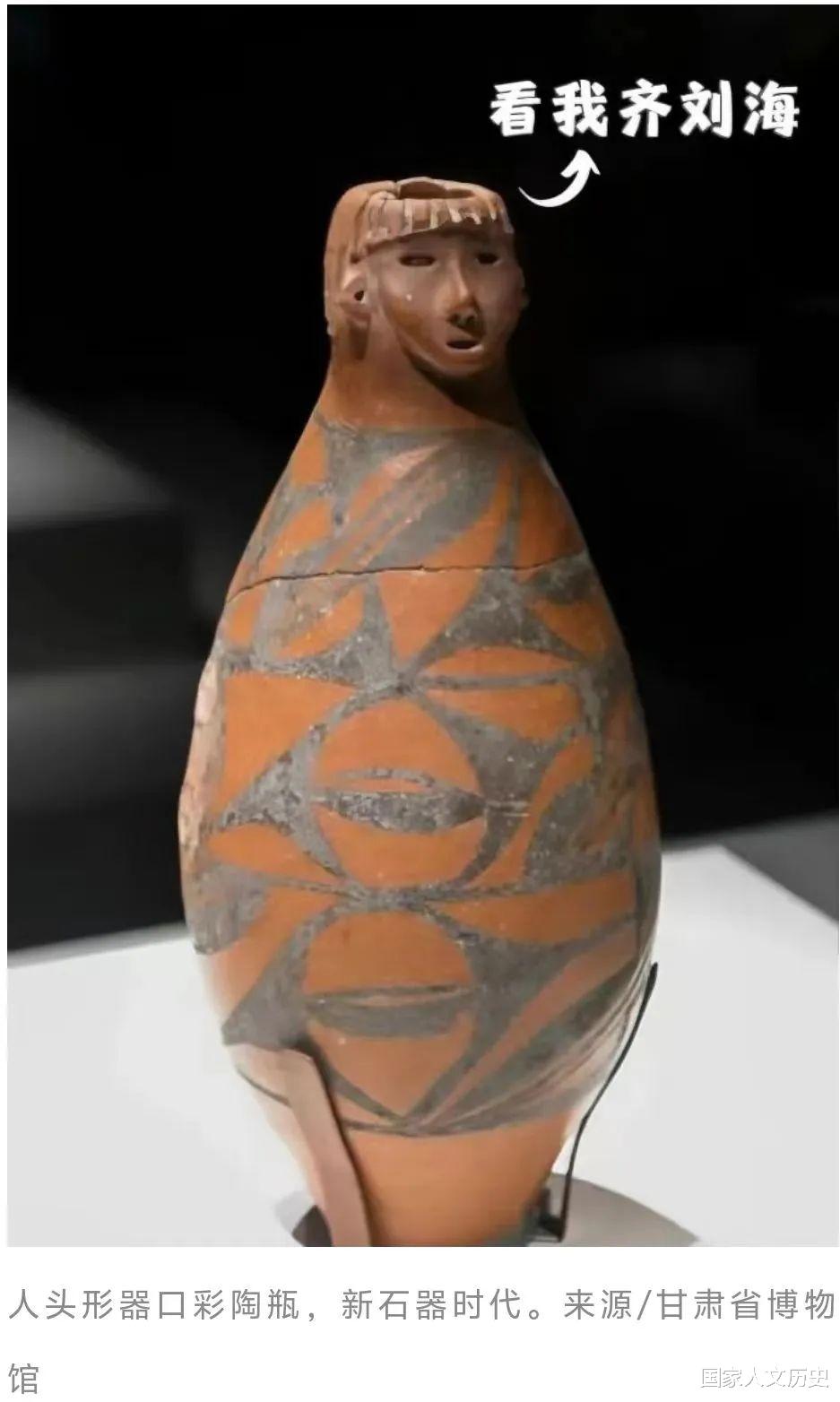

除了动物,古人对人形的描摹也是“精准拿捏”。甘肃省博物馆里的彩陶瓶在鲜艳繁复的花纹之外,瓶口还塑造出一张“齐刘海”的人脸,睁大眼睛,微张着嘴,相当呆萌。

现藏于中国国家博物馆的击鼓说唱陶俑出土于四川省成都市,它反映了东汉俳优正在表演的活泼诙谐憨厚之态,或许就是中国早期的“rapper”。

从最初单一的色彩涂抹与图案雕刻,演变至对大自然万物的生动描绘,并演化为天马行空的写意艺术。丰富多彩的玉石陶器纹饰,在莽莽苍苍的远古社会撞响了中华五千年新纪元的晨钟。

藏在青铜之中的朝代兴衰青铜的出现与普及,见证着古代社会生产力的大幅进步。自此以后,中华文明在一次又一次富有创新性的变革中稳步向前。而以青铜为代表的国之重器,成为中华民族在分裂时向往统一、统一时维护统一的重要基础。历代王朝始终接续着以中华文明为正统的政治实践,坚强统一的民族国家,维系起国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断的共同信念。

走进陕西历史博物馆,一只周身刻满铭文的青铜“纹身虎”一定会吸引你的注意力,它是陕西历史博物馆的“镇馆之宝”。仔细一看,铜虎身上的铭文竟是先镂刻、再以金丝嵌入并打磨光洁的。

什么样的虎形装饰,得以如此精细的制作?原来,这是古代用于传达命令、调兵遣将的兵符,上面的铭文写着:“兵甲之符,右在君,左在杜,凡兴士披甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔燧之事,虽毋会符,行殹。”

其长不足一握,却象征着战火纷飞的战国时期至高的军事权力。

中国青铜器的盛世,从商代一直持续到战国后期,直至秦汉仍在社会中发挥着重要作用。小至指挥军权的“符”,大到纵横沙场、立身立国的“剑”,和被视为立国重器的“鼎”,以及奠定中华传统礼乐文明基调的“编钟”……

当然,古人也将铜这一材料,运用到生活娱乐之中。这尊鸟形的酒器,是山西博物院有着“最萌战神”之称的文物。

别看它有着清澈天真的圆眼,头顶上还长着小犄角,短短的双翼在圆滚滚的肚子之上伸展着,十分可爱,但它的原型可是“鸮”。在商代,猫头鹰一类的猛禽鸮,是人们心中的战神。

甘肃省博物馆的铜奔马,是文物界的“网红”。看似“顺拐”的奔跑姿态引人发笑,但这一奔跑姿势却是经过特殊训练的特种良马才有的“对侧步”标志。没错,这匹铜奔马,或许复刻的正是汉武帝梦寐以求的“大宛国汗血马”。铜奔马全身的着力点集中于一足之下的飞燕,其它三足与庞大的身躯一起腾空,生动地表现出奔马风驰电掣的姿态,因此也有“马踏飞燕”之名。

说到青铜时代,春秋时代江南的吴、越两国赫然于史册,因为当时主要的铜矿资源就位于这两地境内,后来楚国的出现打破了这一格局。

纵观铜的早期利用历史,我们会发现周人曾经取得过显著的经济成就。他们驾驶战车,从淮夷部落(后来的吴、越、楚等国)获得纳贡铜材,进而以巧夺天工的制铜技艺铸造出坚固耐用的青铜兵器,再操持兵器从北方游牧民那里获得良驹。马匹又牵引起新的战车奔腾,创造再一次胜利。

在一次次的征服与被征服之中,这些青铜器伴随着商周时期的开疆拓土,将璀璨的青铜文明和礼乐制度传播到华夏各地,经千年的民族融合和文化变迁,至今仍不曾褪色。

着马背远行的茶与瓷远去了刀光剑影,中华文明来到了又一轮灿烂的大一统时代。唐宗的雄韬伟略,丝绸之路上的弦歌曼舞,通衢四海的茶马古道,推动东西方平等开展文明交流,留下互利合作的深刻印记,彰显中华文明的包容性与和平性,续写着文明交融的佳话。

隋唐盛世,离不开马的支持。

陕西历史博物馆的镇馆之宝——鎏金舞马衔杯纹银壶,虽是银壶,却以北方游牧民族的皮革制水囊为原型,上面雕刻着一匹身披锦绣流苏的金色骏马,马嘴中还衔着一只酒杯。相传,这个银壶记录的就是受驯舞马表演、为唐玄宗敬酒祝贺生辰的场面,它不仅展现了唐代工匠们的精湛技艺和卓越创造力,还成为唐代汉族和少数民族文化交流的见证。

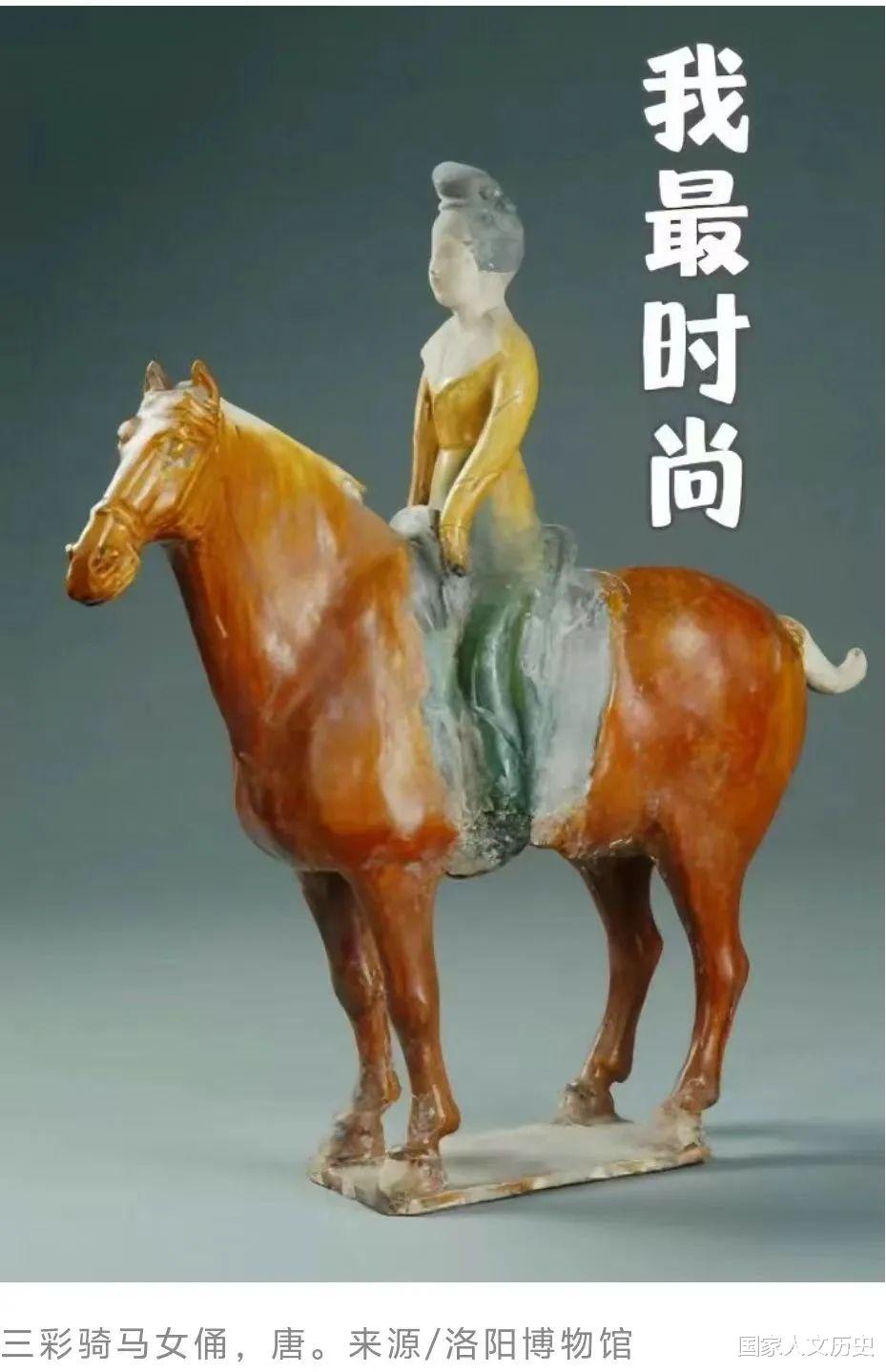

早在商周时期,被称之为“御”的马术活动,就被纳入贵族教育体系中的六艺。唐朝最为著名的“唐三彩”艺术陶器,也少不了马的身影。河南博物院和洛阳博物馆都展有三彩骑马女俑、三彩马及牵马胡俑等文物,这些陶俑大都造型生动,衣饰华美,是展现盛唐气象的艺术瑰宝。

可以说,这些陶器提供了当时社会女性穿衣打扮的“时尚范本”。女俑头梳反绾髻发式,穿着或深绿色或大红色或明黄色的翻领短袖胡服,下穿绿裤,系着腰带,脚蹬尖头软靴,骑着一匹膘肥壮实的枣红色骏马,显得英姿飒爽。

我们也不由得好奇,唐朝胡风渐盛,热爱骑马狩猎,首都长安虽繁华富有,但也不是产马之地,唐人何来的钱买马呢?

在从汉代开始的“丝绸之路”上,丝织品曾是中原王朝交换马匹及其他畜产品的一项重要的“社交货币”。唐朝前期,唐与吐蕃曾以赤岭为互市地点进行大宗贸易。唐宋饮茶风俗兴盛,茶叶贸易便沿着丝绸之路走向四面八方,也翻越青藏高原入藏。藏区并不产茶,却有着内地民间、军队都需要的大量骡马。于是,具有互补性的茶和马的交易,即“茶马互市”,在唐宋时期应运而生。

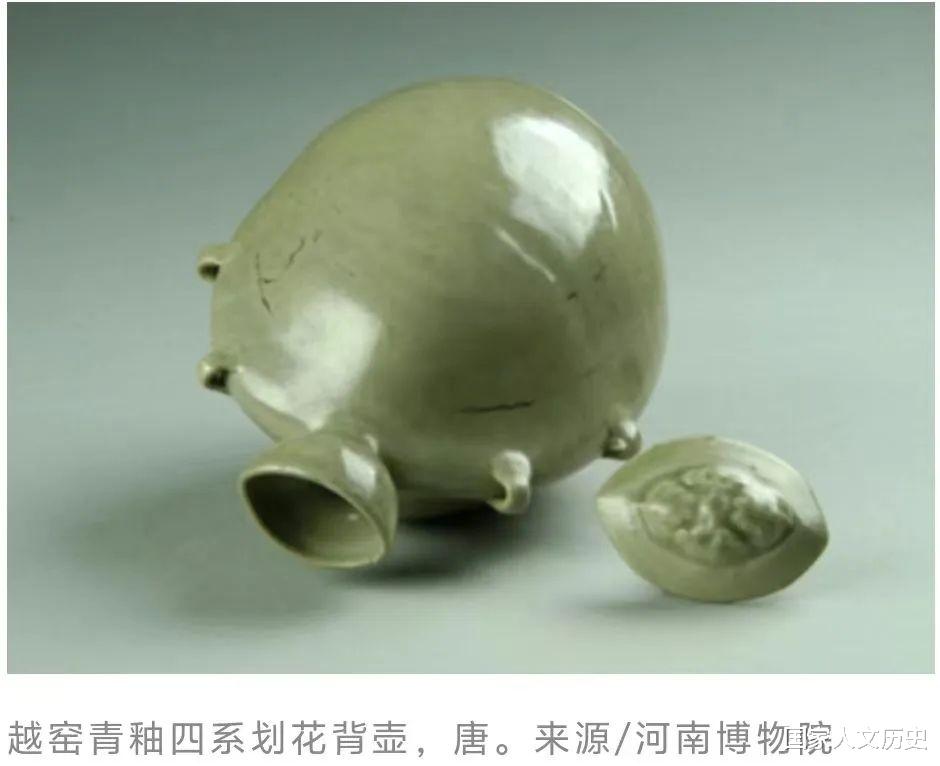

唐宋茶叶市场的崛起,也带动了瓷器茶具的热销。唐晚期诗人孟郊曾作诗:“蒙茗玉花尽,越瓯荷叶空。”意思就是用越窑(浙江省境内)的瓷器来喝蒙顶山(四川雅安境内)的茶叶,这句诗反映了当时人对品茶的追求。唐人爱喝工夫茶,所以釉质温润如玉、青绿中略带闪黄色彩的越窑青瓷能完美地烘托出茶汤的清透,超越了原本“类玉”的邢窑白瓷,受到唐人极力追捧。

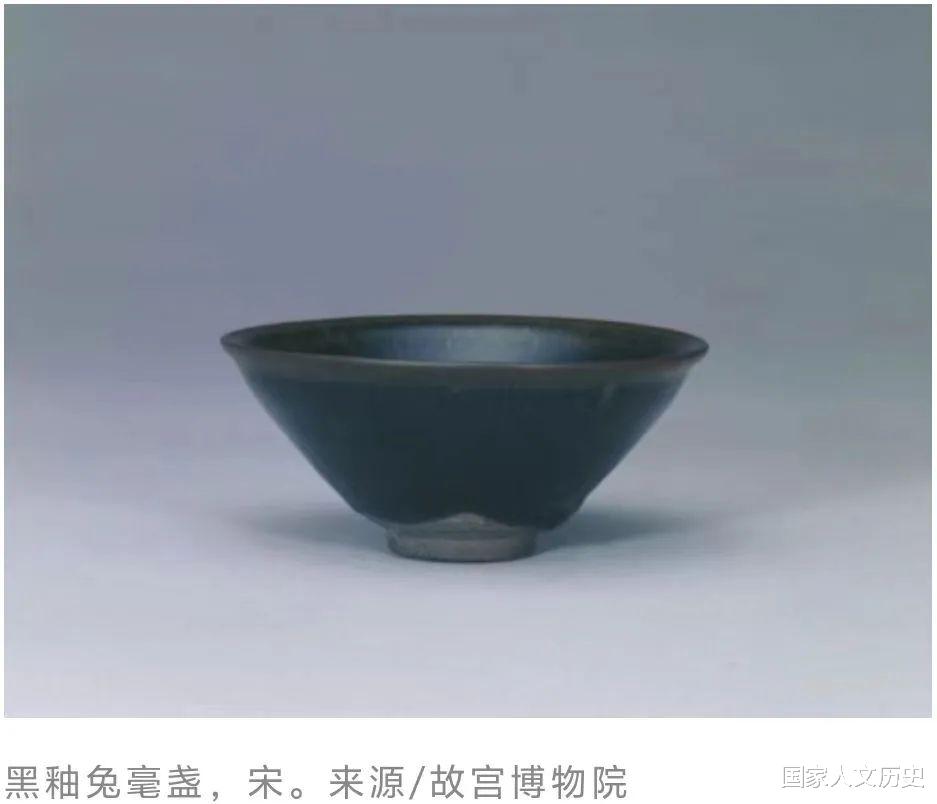

宋人则喜欢把茶叶加工成茶膏,进行“斗茶”。茶事关注的重点不再是赏茶叶于杯中沉浮,而是变成了观察茶面上的泡沫,因此福建武夷山建窑的黑釉茶盏就成了宋茶最好的杯具载体。

随着出口茶叶与瓷器的热卖,中国传统文化、道德价值观和审美情趣也在海外得到广泛传播。亲仁善邻、协和万邦,成为中华文明一贯的处世之道。

华夏之光的多样色彩伴随着各类主题展览、展藏研学、特色文创的“出圈”,广大公众走进博物馆的热情不断被激发,趣味丛生的文物解读也引发“文博热”的升温。如今,博物馆离人们的生活越来越近,而除了各省市具有代表性的综合性博物馆之外,在我国六千余座博物馆中,还有不少独具特色的博物馆,也在无声讲述着中国故事,勾勒出我们对中华文明起源和早期发展的最新认识。

近年来,我国的现代博物馆体系已经基本形成,涵盖了涉及民俗文化、科学技术、自然历史、红色革命等各种类型的博物馆。这些博物馆类型丰富、主体多元、普惠全民,为美好生活提供着丰富的文化滋养。

从甲骨文、金文到大篆、小篆,再到隶书、楷书,汉字的象形结构数千年来不曾改变。汉字的存在,使我们得以深入了解遥远神秘的商周王朝,领略众多思想流派的百家争鸣,品味唐宋诗词中那闪烁着哲思的珠玑之美,了解中华文明的精彩篇章。这样一部“文字的百科全书”,就在中国文字博物馆里。

想知道两亿年前的中国大地是怎样的?走进自贡恐龙博物馆,就能一秒穿越到侏罗纪时代。在我们祖先曾经生活过的环境中,还曾分布着“神话之鸟”中华凤头燕鸥、“东方宝石”朱鹮、“地球独子”普陀鹅耳枥、“植物活化石”百山祖冷杉等珍稀动植物,这些濒危甚至已经灭绝的野生动植物,却能在浙江自然博物院中一睹全貌。

南京市民俗博物馆里,绽放着中华民族历史上历经千年都不曾凋谢的“花”——江苏省级非物质文化遗产名录之一的南京绒花。不仅在南京,我国各地古村落、古街道的山林巷陌间,都建起了星星点点的民俗博物馆。家门口就是博物馆,民俗专家讲解传统习俗、社区优秀文化活动展演、非遗项目展示及体验遍地开花。

文物小讲堂,上课了四川巫山龙骨坡、云南元谋人、北京周口店、浙江河姆渡、河南仰韶文化、山东龙山文化等考古遗址和出土文物,证明我国作为人类起源和文明的重要发祥地之一,拥有丰富且独特、源自本土的史前文化。

而河南偃师二里头、安阳殷墟、陕西扶风岐山周原、北京房山琉璃河、山西侯马、曲沃、河北易县燕下都、湖北江陵、四川广汉三星堆、江西新干等地所发现的文物,展示出青铜文明的鬼斧神工、灿烂辉煌。

至于秦汉以后我国统一的多民族国家发展的历史进程,更可以从秦始皇陵兵马俑坑、汉唐长安城遗址、万里长城、故宫、布达拉宫等众多古迹和遗物中得到充分、详尽、真实的反映和证实。

大量涉及冶炼、制瓷、水利等方面的考古遗址挖掘成果,更充分展现了18世纪之前中国在科技创新方面一直处于世界领先地位。

岁月流转的时空变幻里,不变的是中华文明的生生不息,它以一脉相承的连续性、独树一帜的创新性、向内凝聚的统一性、兼收并蓄的包容性、互鉴共进的和平性,在历史长河中树立起辉煌的文明高峰。

如今,博物馆以文物展示、沉浸式体验等多种方式,以新的叙事唤醒人们对这段漫长中国故事的情感体验,让中华文明的千年文脉在创造性转化、创新性发展中与时俱进。

如果古老文明的瑰宝跨越山海,在直播中共赴一场历经千年的文明之约,那现场会是怎样的?

快来收听博物馆的直播活动,国历君带你置身于浩瀚的中华文明海洋,聆听历史与现实对话交融的遥远回响。

(本文系“国家人文历史”独家稿件,作者:关禾)