"你相信吗?那个在延安教我写诗的男人,其实是国民党最危险的特务。"莫耶临终前紧攥着泛黄的日记本喃喃自语,床头的监测仪发出刺耳的警报声。这个被称作"红色才女"的女人,在生命的最后时刻依然被半个世纪的谜团困住——她的初恋丈夫沈醉,正是当年威震上海滩的军统王牌特务。

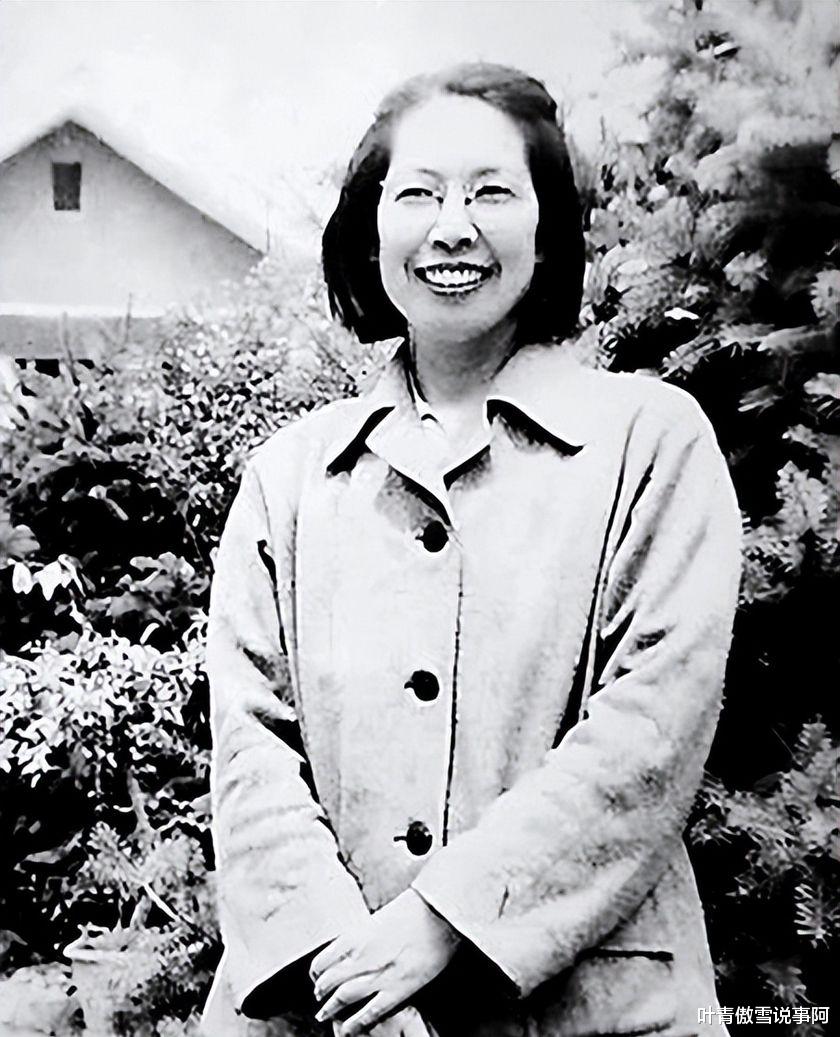

1934年的外滩咖啡馆里,刚满16岁的陈淑媛正为了一篇揭露社会黑暗的报道与人争执。这时,一个戴着圆框眼镜、穿灰色中山装的年轻男子递来一杯热可可:"林小姐何必为难自己?"他的声音温柔得像春风拂面,却带着一丝不易察觉的寒意。

这个自称"陈仓"的男人很快成为《新潮》杂志社的常客。每当他在编辑部朗诵聂鲁达的诗句时,陈淑媛总感觉他眼底藏着什么秘密。直到某个暴雨夜,浑身湿透的沈醉摔进病房,她才看清这个完美表象下的真实人生——三根断裂的肋骨下,藏着特务行动处最锋利的刀刃。

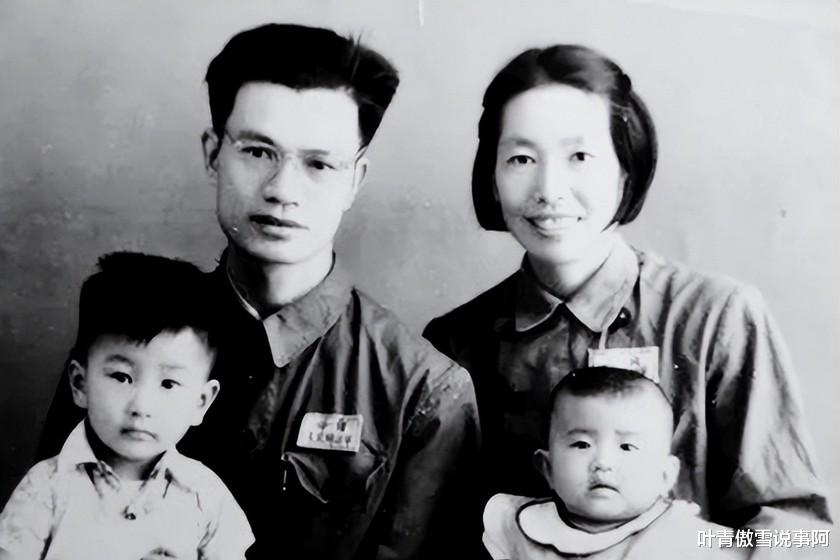

法租界霞飞路28号的公寓里,新婚夫妇正在享受难得的宁静。沈醉摩挲着陈淑媛刚完成的诗集扉页,忽然听见楼下传来急促的敲门声。"陈先生!戴笠局长要见您!"

这次会面彻底改变了他们的命运。当戴笠阴鸷的面孔出现在水晶吊灯下时,沈醉知道,自己深爱的女人正站在革命与反动的天平上。他选择隐瞒身份的理由冠冕堂皇,却在她挺着孕肚离开的背影里,藏起了撕心裂肺的痛楚。

1937年的黄土高原上,莫耶把婴儿安顿在老乡家的土炕上,转身就投入了《延安颂》的创作。她不知道千里之外的上海,沈醉正将她的照片锁在贴身皮夹里,连做梦都在念叨"阿媛的小名是茉莉还是莉莉"。

那些穿越战火的信笺里,沈醉用化名诉说着思念,却始终不敢透露自己的真实身份。直到1949年春,当他在功德林监狱收到莫耶的绝笔信时,才惊觉自己错过了一生中最珍贵的忏悔机会。

1957年的批斗会上,莫耶颤抖着举起《山村》的手稿:"我就是个爱写小资情调的资产阶级小姐!"她怎么也想不到,二十年前那个雨夜救她的恩人,此刻正戴着镣铐在隔壁农场劳动改造。

更戏剧性的是1979年的平反会议上,当调查人员拿出沈醉的口供时,这位71岁的老人突然剧烈咳嗽起来。泛黄的档案里记载着:"经查证,陈仓与莫耶确曾有过婚姻关系,但当事人沈醉坚称不认识莫耶女士..."

2005年清明,莫耶纪念馆的访客络绎不绝。有位老者颤巍巍地指着墙上那幅《夜上海》油画问管理员:"这画里的记者原型是谁?"当得知正是沈醉时,老人浑浊的眼里突然迸发异样的光芒。

原来他就是当年那个送莫耶去延安的交通员。临终前,老人终于说出了尘封六十年的秘密:"沈醉至死都在等莫耶的原谅,他在香港的养老院反复重写同一篇求婚信..."话音未落,窗外飘起了细雨,仿佛那个永远等不到回音的雨夜。

上海和平饭店顶层的旋转餐厅里,一副老照片静静陈列在水晶罩中。画面里年轻的记者与文学少女并肩而立,他们的笑容穿越时空,定格成永恒的遗憾。或许这就是历史的荒诞——当两个灵魂在理想与现实中激烈碰撞时,连死亡都无法揭晓谜底。

莫耶至死不知道,沈醉书房里最珍视的收藏,是她随手撕下的《新潮》杂志扉页;沈醉至死难忘,莫耶为他取的笔名"陈仓",原意是"深藏不露的宝藏"。而这段被时代洪流掩埋的爱情,最终成了中国现代史上最凄美的未解之谜。