聞鍾記郵(5281)邮路星辰宝应来

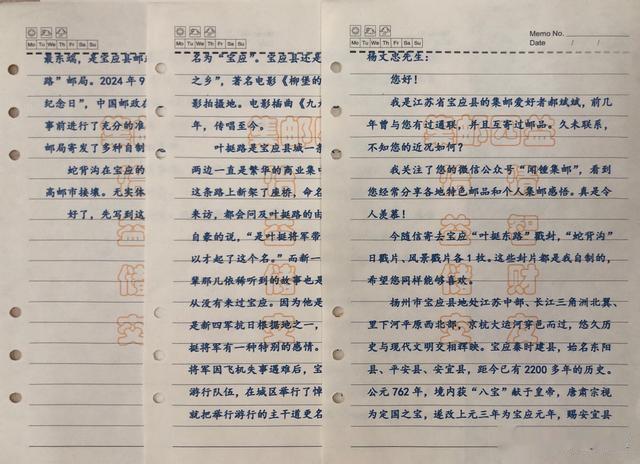

临近3月底,收到一封邮件,是从江苏宝应寄来的。不用看地址,就知道一定是郝斌斌先生寄来的。因为在多年之前,曾经有过一段互寄时光。虽然互寄多年,但始终未曾询问过郝先生的年岁大小,职业几许。我总觉得作为邮友,共同爱好是最好的红绳。仅从交往几次,就能确定可交与否。在现实社会中,人与人的的交往非常复杂,但在集邮者之间是很简单的。郝先生寄给我的邮件中,有三页机打的信纸,还有两枚明信片,一枚信封。写信是为了邮情的延续,随信寄来的封片,也是为了邮情的延续。

从郝先生的信中了解了宝应这个城市的来历,原来这个不太了解的城市至少已经有2200余年,并且有过过个名字,不过还是觉得“宝应”这个名字更上口。其实“宝应”也是唐肃宗使用过的年号之一,自此在扬州的大地上就有了“宝应”这个地名。从来信上也知道了邮件上,宝应“叶挺中路”邮戳上“叶挺路”的来历。1946年4月新四军军长叶挺将军因飞机失事遇难的噩耗传来,座苏中抗日根据地的民众自发组织游行,在县城主干道举行公祭仪式,纪念这位"北伐名将"与"抗战元勋",当地政府将这条贯穿城区的道路更名为"叶挺路"。

这条承载着历史记忆的道路,在新中国成立后逐渐成为邮政网络的重要节点,于是也就有了“叶挺”名字的邮戳。在宝应县地方志办公室藏有的《宝应邮政志(1949-1989)》中,详细记载了叶挺东路邮政支局的发展脉络。作为全县首个实现机械化分拣的支局,其日均处理邮件量在1960年代达到峰值,成为连接苏北与苏南的重要邮路枢纽。时任支局长的陈德荣在回忆录中提到:"叶挺东路邮戳的油墨,曾沾染过无数封'鸡毛信'与'慰问函',这些带着体温的文字,在战火与和平的交替中传递着希望。"

当历史的长河漫过宝应古城的青石板路,镌刻着"叶挺东路"字样的邮戳,如同凝固的时间琥珀,封存着这座苏中水乡的红色记忆与人文脉络,成为解码这座城市精神密码的关键钥匙。这些跨越时空的书信,既是个人命运的见证,更是中国近代邮政史与革命史交织的微观叙事。从抗战烽火到数字时代,叶挺路始终是宝应人情感交流的纽带。带有叶挺东路邮戳的信件,见证了"烽火连三月,家书抵万金"的战时情怀,也记录着"云中谁寄锦书来"的和平岁月。在邮戳的时空坐标中,构建起个人命运与国家历史的对话通道。这些带着油墨芬芳的文字,如同散落的星辰,在宝应的邮路上闪烁着永恒的光芒。

感谢郝斌斌先生的来信,让我进一步了解了“宝应”这座古老的城市。一封邮件,三张信笺,四枚邮戳,一世朋友。如果那封信是手书的话,绝对完美。