范闲第一天进入京都的时候,护送的黑骑突然都被撤走,只留下范闲孤身一人。

暗处还潜藏着未知的危险。

一行宫女躲在暗处,准备等范闲的马车过来时冲上去,哭诉自己的遭遇,污蔑范闲毁掉他的名誉。

还好,及时被埋伏在此的禁军发现并全部解决。

一切都发生的悄无声息,范闲什么都没有察觉。

这一边,范闲的马车突然被一个陌生人拉到庆庙门口,好让皇帝可以暗中观察他。

皇帝知道范闲这一天进京,所以故意安排出宫。

一方面来试探大内侍卫副统领宫典的忠心,另一方面是观察这个从未见过面的儿子范闲。

之前范闲在儋州就遭遇过刺杀,这次进京肯定危机重重,老父亲首当其冲帮儿子扫清障碍。

回宫后,长公主就被皇帝训斥,但是她却依旧咬紧牙关,打死也不承认。

很快,太子出现来替姑姑背锅,主动承认是自己所为。

皇帝接下来的一番话就很有深意了。

简单来说就是,王公贵族和老百姓本质上都是人,但皇室为什么让老百姓感到敬畏,除了依靠军队武器来威慑,更重要的是那些看不见摸不着的东西,那就是律法,声誉来赢得和稳住民心。

任何流言蜚语都会损害皇家颜面,沦为世人耻笑的话柄。

说毕,皇帝问太子明白没有,太子答,明白了。

皇帝却更生气地说,你不明白!

这是为什么呢?

从很多地方可以看出,太子其实很聪明。

范闲半夜殴打郭宝坤,故意报上自己所做的诗,想要把事情闹大,好毁掉和林婉儿的婚约。

府尹大堂上,太子紧急赶来,借用京都府尹梅执理的帮助,捉拿腾梓荆,要定范闲的罪。

事后,皇帝让梅执理告老回乡,却在途中做成马匪截杀,杀害梅执理一家人性命。

太子听说后,立马察觉出皇帝让范闲进京的意图,那就是把范闲当做鱼饵,引诱京都的鱼儿们上钩。

还有,范闲夜审司理理之后,得知牛栏街刺杀背后的指使是林珙,随后五竹敲晕范闲,杀了林珙。

林珙之死,牵扯之人众多,先不说他是太子党,除此之外,他身份高贵,是当朝宰相林若甫的儿子。

他一死,林相自然不肯善罢甘休,皇帝也会需要查明真相。

太子自然会抓住这个机会,一举把范闲打到谷底。

太子不仅猜到司理理已经告诉范闲名字,而且范闲会以保住司理理性命为条件,让她隐瞒真相不让任何人知道。

并且故意把自己的猜测说给范若若听,好让范闲做出应对,露出马脚。

另一方面,他马上带兵冲到监察院门口,准备硬闯进去救出司理理。

硬闯监察院失败后,太子面见皇帝,又改口说是二皇子杀了林珙。

从皇帝的笑声中可以知道,他对太子故意污蔑二皇子的目的已经清楚。

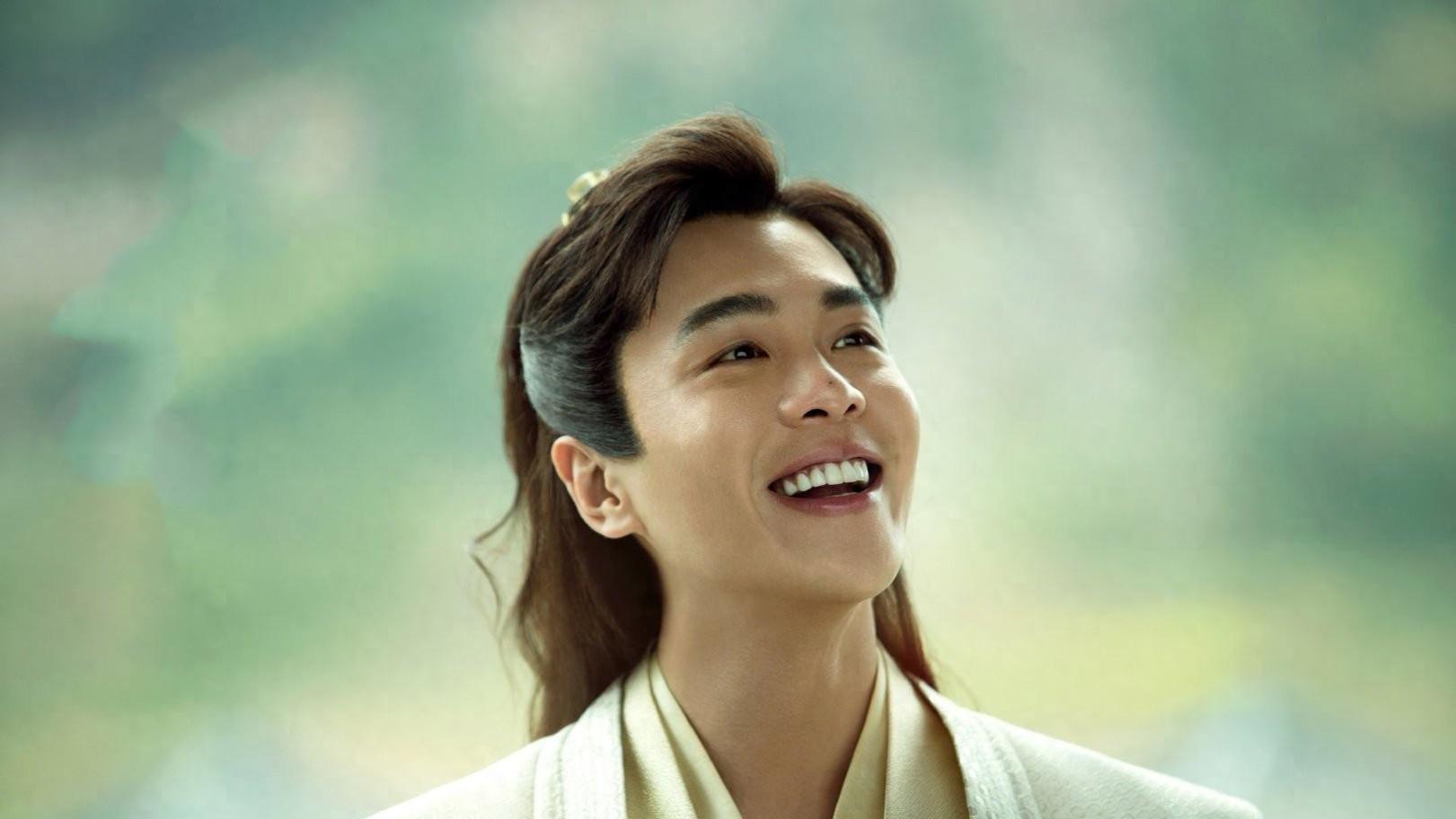

当然,事后太子被罚禁足三天的时候,那个美丽的笑容也说明了一切。

说了这么多,可以看出太子一直都在扮猪吃老虎,故意表现冲动,鲁莽的样子,目的就是欺骗所有人,隐藏锋芒,让人以为他很弱。

此外,还有个有力证明,能说明能被立为太子不是因为傻白甜而得来的。

那就是皇帝的眼光。

皇帝有4个儿子,老大常年驻守边关,不仅是庶出,而且母亲不是庆国人,故而被排除。

老四,年龄还太小,不能参与太子之争。剩下就是老二跟老三。

一般来说,立太子无非两种方式,要么是长幼嫡庶,要么是论能力才学。

如果是前一种,排除了老大,太子之位应该落在老二身上,而不是现为太子的老三。

那么可能性只能为后一种,那就是太子的德行学识能力,都在老二之上。

皇帝不可能把自己一手打下来的江山交给一个昏庸无能之人手中。

既然如此,皇帝训斥太子的那一番话也很好理解,不要用后宫清誉来冒险。

可如此简单的道理,皇帝为什么说太子不明白呢?

答案很简单,皇帝知道太子喜欢长公主,这几句话不仅是指这次宫女要毁掉范闲名誉的事,更是指太子喜欢长公主,实在不可为。

太子喜欢画画,房间里有很多幅画,但是都没有五官。说明太子心有所属,又害怕人知道。

皇帝拥有监察院的掌控权,京都内外一应大小事情都逃不过他的法眼。太子喜欢长公主自然也瞒不过他。

从一个细节就可以看出来,长公主被责问后,不承认自己是幕后主使。

这时候,皇帝却突然不说话,而是静静地坐着等人来。

他知道,太子一定会马上跑来替姑姑求情。

所以,皇帝才会在解释一遍后,还非常愤怒地喊出那句,你不知道!

这里面包含着对太子的斥责,痛心,以及敲打。

自己亲手培育的儿子,各方面都出众,未来的江山也会交到他的手中。然而,太子却为情所困,连这么简单的道理都不明白,皇帝怎么能不怒其不争呢。