高温年年有,中暑年年讲,今年有些不一样。今年7月3日- 9日是人类有气象记录以来,全球近地表平均气温最高的一星期。今年这个夏天比以往都要热,高温天气,中暑频发。

本期提要

❖如何判断是不是中暑?

❖哪些人容易中暑?

❖如何防止中暑?

如何判断是不是中暑?俗称的“中暑“其实是一个宽泛的概念,指高温(>32℃)、高湿(>60%)引起的人体体温调节功能失调、汗腺功能衰竭、电解质丧失过多,所致体温过高而导致机体损伤。包括了一系列从轻微到严重的疾病:热痉挛、热衰竭和最危重的热射病。

中暑也是一个连续进展的过程。轻度中暑时,体内热量继续蓄积可发展为中度;中度中暑处理无效或不及时可发展为重度中暑即热射病。

热射病患者死亡率为20-70%,50岁以上病人可高达80%。因为其体温调节功能衰竭,导致体温不断升高,体温>42℃对细胞产生直接损伤作用,造成大脑和脊髓细胞快速死亡。

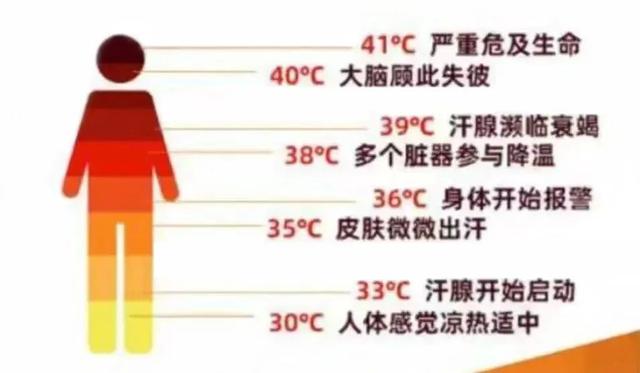

-核心体温过高导致机体损伤的过程-

中暑症状具有多样性人在炎热/潮湿环境中或者剧烈运动时,出现不适症状或行为异常,就需要考虑中暑的可能。高温导致脱水及盐分大量丢失,造成血容量不足,引起多种症状。

全身症状:发热、多汗、口渴、疲乏、无力;

中枢神经系统症状:头晕、头痛、晕厥、反应减退、注意力不集中、动作不协调、肌痉挛;

心血管症状:心悸、心率增快、血压下降;

消化系统症状:恶心、呕吐。

大家需警惕,中暑不是小病!

哪些人容易中暑?高温高湿、对高热环境不能充分适应或长时间工作、进行剧烈运动或者军事训练的人群,且无充分防暑降温措施时,极易发生中暑。

此外,在室温较高而无空调时,肥胖、营养不良、年老体弱和慢性疾病病人更易发生中暑。据统计,心肌梗死、脑血管意外等疾病可使中暑发生率增加10倍。

中暑的高危人群包括:

① 有基础疾病者:患有甲状腺功能亢进症、精神分裂症、帕金森病、少汗症、严重皮肤疾病等;

② 长期服药者:服用某些影响体温调节的药物,如抗胆碱类药物(使汗腺功能障碍)、抗组胺类药物、抗精神病类药物(如苯丙胺使产热增加)、β受体阻滞剂、利尿剂等;

③ 体质较差者:如老年人、婴幼儿、慢性病人等,老年人体内水分含量低,易脱水;热衰竭多见于老人和儿童;

④ 特殊人群:如孕产妇、偏瘫或截瘫患者;

⑤ 超重或低体重者:肥胖者易散热障碍。

⑥户外劳作者:如外出干农活、高温环境作业者、导游等等。据报道,近期北京一位40多岁肥胖的导游死于热射病。

⑦高强度训练者:如其存在失眠、心理应激、体能不足、急性炎症反应(如感冒、腹泻)等情况,易中暑。热射病是美国运动员第三大死亡原因。

- 易中暑人群-

如何防止中暑?01高危人群提高警惕

高温天气更应格外注意体温调节失常的风险。去年酷暑,浙江发生多起热射病病例,大多是老年人。

02增加饮水量,避免脱水的发生

在高温天气,无论运动量大小都要增加液体摄入,不要等到觉得口渴时再饮水。

高温天气运动时会额外丢失1-2升水,有时高达4升,运动量大的人群更要多补水。不宜饮用含糖饮料、酒精饮料、含咖啡因的饮品。

- 增加饮水量-

03及时补充盐分和矿物质(特殊岗位人群必备)

大量出汗导致体液和体盐丢失过多,需及时补充电解质。

- 特殊岗位人群-

04保持健康的生活方式

高温时节,需要保持营养清淡均衡、充足的睡眠以及外出活动不要过度。

05积极适应高温环境

相比于短期进入热环境人员,长期在热环境中生活人群的热耐受能力明显增强。

可以适当进行热适应/热习服。在热环境每天热暴露运动1-2小时,持续7-14天后,才能达到良好热适应。

良好热适应表现为对抗高温时出现心排血量和出汗量增加,汗液钠含量较正常人少,出汗散热量为正常的2倍。

训练有素的马拉松运动员,核心体温高达42℃而无不适。无此种适应代偿能力者,易发生中暑。

— END —