7年前,当护士把两个皱巴巴的小肉团放进我怀里时,我绝对想不到这对双胞胎会让我修炼成"语言艺术家"。

哥哥像块敏感的玻璃,批评声稍微重点就会碎成渣;弟弟却像块橡皮泥,怎么说都能笑嘻嘻反弹回来。

7年斗智斗勇,我硬是把自己逼成了"彩虹屁十级学者"——你们可别觉得这是溺爱,上周末的事足够让所有家长后背发凉。

上周五,我让两个孩子轮流做一本练习册,弟弟提醒轮到哥哥了,谁知哥哥对弟弟吼了一句:“谁不知道呀(轮到我了)!”早上,外婆好心提醒他起床后换掉睡裤,也被他吼了:“我知道啦!”

我攥紧的拳头在裤兜里捏得发白,但最终拽着他去了小区游乐场。

在秋千架摇晃的阴影里,我用"夸夸探测仪"开启了对话:

"外公昨天特意买了你最爱吃的龙利鱼对吧?"

"弟弟昨天把最后一块巧克力藏起来说要和你分享呢。"

当孩子紧绷的肩膀渐渐放松,我继续发射"糖衣炮弹":"这次数学虽然没考好,但前5个单元你可都是满分王啊!"

半小时后,这个浑身是刺的孩子突然抽泣:“妈妈,你说世界上有坏人,我怕别人伤害我,才假装很凶…”

原来他把自我保护变成了攻击性外壳,我们以为的“没礼貌”、“脾气爆”其实是以为浑身长刺就能刀枪不入。

这个认知让我后怕又心酸——原来每个暴躁背后,都藏着孩子对世界的惶恐。

《生活大爆炸》里有个教科书级场景:当谢尔顿因为女友加班闹脾气时,佩妮没有像莱尔德一样敷衍,而是用了三句魔法咒语——"你很生气吧?""换我我也气""你有权生气",成功让这个倔强的天才坐回餐桌。

这个情节简直是我家的翻拍现场:高敏感孩子就像现实版谢尔顿,浑身是戏却不懂表达。

但现实远比情景剧复杂。上周哥哥把弟弟推倒时,我蹲下来看着他的眼睛:

"你刚才是不是特别着急?"

"弟弟抢你玩具确实让人生气"

"但你知道吗?你上周教弟弟系鞋带时特别有耐心"。

三句话让暴怒的小狮子变成委屈的小猫,抽泣着说:"我就是害怕他弄坏我的乐高战舰..."

这种"夸夸战术"不是纵容,而是给孩子递情绪梯子。就像佩妮用的育儿书绝招,先给情绪贴标签,再用具体事例搭建脚手架,最后用信任托底。

莱尔森问:“你是女巫吗?”

佩妮笑称:“我一直在看伯纳黛特的育儿书,这简直是谢尔顿的答案本。但这本书只适用于新生儿到5岁的小朋友,谢尔顿6岁的时候怎么办呢?”

面对7岁的人形十万个为什么,我们也需要更强大的装备库。

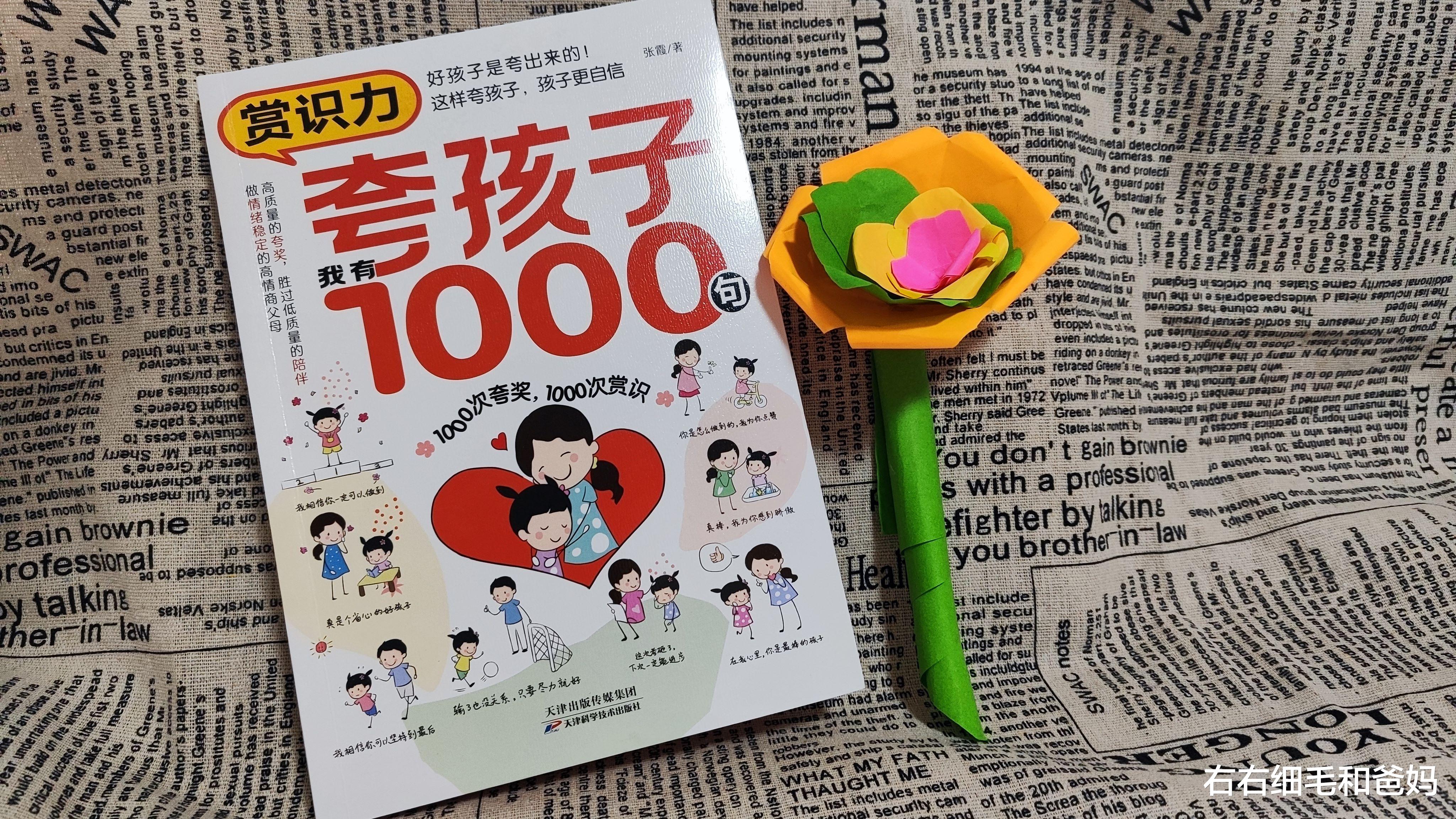

1000句彩虹屁背后的育儿兵法当我翻开《夸孩子我有1000句》时,仿佛找到了与高敏感孩子相处的“万能钥匙”。

这本书不是简单的夸夸语录,而是套着彩虹糖衣的育儿兵法——它把"你真棒"拆解成20种场景话术,把"加油"升级为50个成长型话术,甚至给"犯错现场"准备了100句救场金句。

佩妮那套“情绪接纳-共情传递-行为引导”的组合拳,也正是《夸孩子我有1000句》强调的“过程性夸奖”精髓——它让被夸者不仅感受到被理解,更清晰看见自己的成长路径。

作者张霞作为深耕家庭教育20年的小学高级教师,将“皮格马利翁效应”拆解成可落地的1000句金句,覆盖40个生活场景,从起床拖延到作业磨蹭,从手足争宠到社交退缩,每个痛点都能找到对应的“夸夸公式”。

书中将这种科学夸奖拆解为可复用的“万能彩虹屁公式”:

观察事实:“我注意到你今天主动帮弟弟系鞋带”(而非空洞的“你真棒”);

归因努力:“这道题虽然错了,但草稿本上的三种解法说明你认真思考了”;

赋能未来:“按照这个练琴方法,下个月演出一定能更流畅”。比如针对高敏感儿童常见的“过度防御”,她建议先描述客观行为(“你刚才说话声音很大”),再挖掘善意动机(“是不是想保护自己?”),最后提供替代方案(“下次可以试试说‘请等一下,我还没准备好’”),这种“不否定情绪,只修正行为”的策略,能有效避免亲子对抗。

书中独创的“五维夸奖法”令人耳目一新:

描述式夸奖——用“这两行字间距比上次整齐”替代笼统的“真棒”,让孩子明确进步点;

赋能式反问——当孩子解出难题时问“这个解法很特别,你是怎么想到的?”,激发独立思考;

错峰夸奖——在情绪爆发前说“妈妈注意到你今天忍住了三次没发脾气”,用提前认可化解冲;

成长型话术——把“考了95分”转化为“比上次多攻克了两道易错题”,引导关注过程而非结果;

救场式回应——孩子打翻牛奶时不说“笨手笨脚”,而是“你第一时间拿抹布的样子特别负责”。

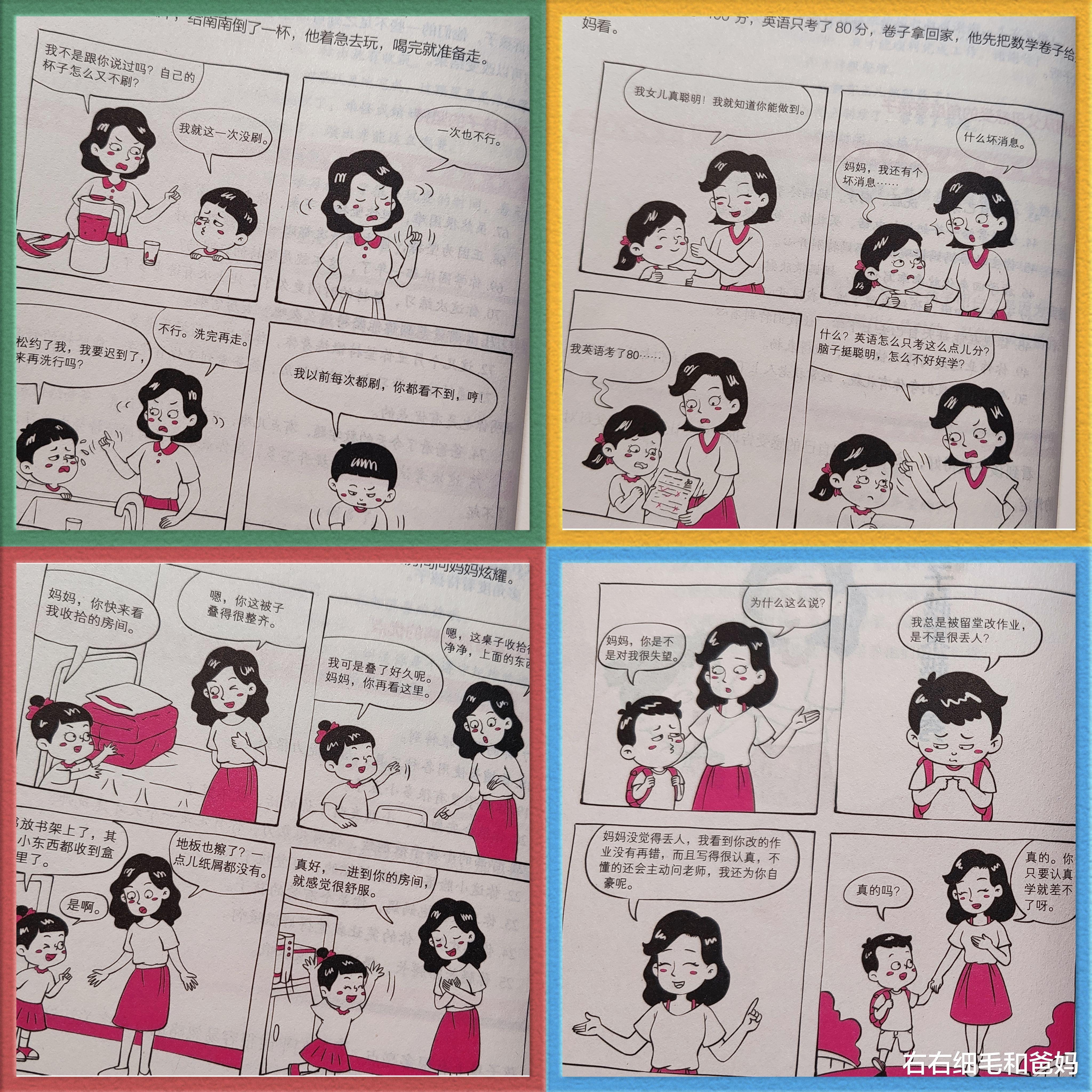

更难得的是,书中用160幅漫画还原真实育儿困境:帮家长避开“你真聪明”等隐性毒夸,真正实现“三年夸奖不重样”。

阿尔弗雷德·阿德勒说:“幸运的人,一生都被童年治愈。”

这本书教会我们的不仅是语言技巧,更是用1000种方式向孩子传递“我看见你了”的深层共情。

那些曾让我们手足无措的敏感、倔强与叛逆,原来只需一句精准的彩虹屁,就能化作成长路上闪耀的星芒。