浙江绍兴——会稽山

现代新儒家是产生于二十世纪二十年代初期,不断发展完善的一个学术流派。面对民国早期新文化运动以来出现的全盘西化的思潮,这一学派认为中国传统的儒家文化和人文思想存在永恒的价值,他们力图在现代中国恢复儒家思想的主导地位,重建儒家的价值体系,并对儒释道三家作出新的诠释及应用;以此为基础吸纳、融合、会通西学,把西方哲学思想融汇在中国传统智慧之中,以谋求中国文化和社会的现代化。中国现代思想家、诗人和书法家马一浮先生是现代新儒家的早期代表人物。马一浮(1883—1967),幼名福田,后改名浮,字一佛,号湛翁,别署翁、提费、揭戏老人。其博览群书,学贯中西,传统国学功底深厚,西方哲理造诣颇深。一生以弘扬中国传统文化为己任,与梁漱溟、熊十力被后人合称为“新儒家三圣”。

马一浮像

一、书香子弟,红袖添香

清光绪九年(1883年),马一浮出生于四川成都。父亲马廷培时任四川仁寿县知县。母亲何定珠,出身于名门望族,颇有文采。马一浮上有三姐,一家五口,生活美满。光绪十二年(1886年),三岁的马一浮在母亲的启蒙下开始读书识字,四岁时在私塾听课,从何虚舟先生学唐诗。光绪十四年(1888年)夏,马廷培结束仁寿知县任期,携全家返回浙江会稽(今浙江绍兴)原籍,居绍兴东关长塘后庄村(今上虞县)。9岁时,母亲曾指着庭院中盛开的菊花,要马一浮当场作一首咏菊律诗。沉思片刻,他吟出:“我爱陶元亮,东篱采菊花。枝枝傲霜雪,瓣瓣生云霞。本是仙人种,移来高士家。晨餐秋更洁,不必羡胡麻”。

浙江绍兴——大禹陵

谁能想到这样一首对仗工整、富有韵律,又饱含着诗意的五言律诗,是从一个9岁的孩童口中说出来的呢?这是一张堪称满分的答卷。但望子成龙的母亲多愁善感,她没有给出口成章的儿子予以赞美,而是喜忧参半地对儿子说:“菊之为物如高人逸士,虽有文采而生于晚秋,不遇春夏之气。汝将来或不患无文,但少福泽耳”。光绪十八年(1892年),其父聘请会稽名儒郑垓为他的启蒙塾师,郑氏为马一浮取学名“福田”,其意是为他祈福。郑垓(1867—1925年),字墨田,上虞长塘人。他博览史书,善文能诗,擅长书画,且精通《易经》与医学。马一浮天赋异禀,聪慧绝伦。一年后,郑垓这位远近闻名的饱学之士深感自己已不能胜任,即知难而退,辞去教职。

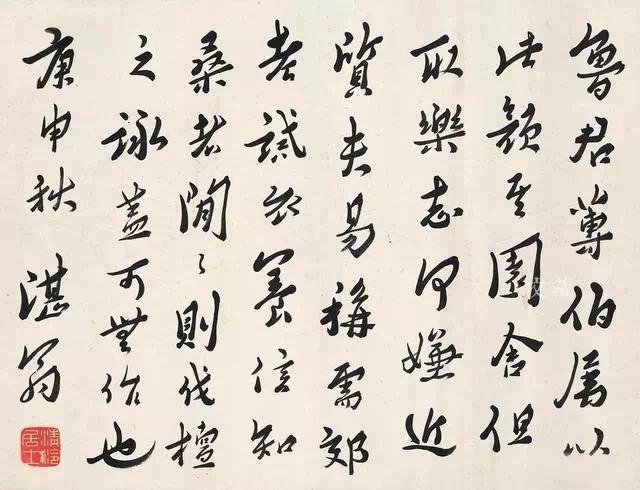

马一浮手书

至此,马一浮再也没有拜过一位老师,也未再进过一所学堂,而是日夜自学诗书,常年笔耕不辍,学业精进,成为远近闻名的小“神童”。光绪二十年(1894年),母亲何氏因病去世,11岁马一浮悲伤不已。在慈母去世的前后,其三姐、二姐已经病逝,其幼小的心灵蒙受了一次次重击。光绪二十四年(1898年),马一浮到绍兴赴县试。这一年,老师郑垓及周氏兄弟也参加了这场县试。发榜时,马一浮名列榜首,老师郑垓却名落第23名。周作人在《再是县考》一文中曾回忆道:“会稽凡十一佥,案首为马福田,予在十佥第三十四,豫才兄(即鲁迅)在三佥第三十七……马福田即是浙江的名流马一浮”。由此可见,15岁时,马一浮的国学水平已位居名邦绍兴之前列。

绍兴兰亭王羲之手书——鹅池

马一浮在县试中的出彩,引起了江浙名流、社会贤达汤寿潜的关注。汤寿潜是浙江山阴人,光绪十八年进士,为清末民初实业家和政治活动家。他为人正直,作风清廉,素有爱才惜才之心。汤寿潜调阅了马一浮的文章后,大为赞赏,断定此生将来必为国家栋梁之才。他登门寻访,主动提出将自己的长女汤仪许配给马一浮的想法。马廷培又惊又喜。汤家乃是远近闻名的豪门望族,汤寿潜更是声名显赫的大人物。于是便点头答应,两人一拍即合,皆大欢喜。这样两人就敲定了两位小辈的婚姻大事。光绪二十四年(1899年),在亲朋好友的见证下,马一浮喜结良缘,红袖添香,与汤仪小姐正式结为夫妻。两人郎才女貌,浓情蜜意,度过了一段令人陶醉的快乐时光。

喜结良缘——红袖添香

二、世道无常,天人永隔

青年时期的马一浮,风华正茂,与同乡马君武、马叙伦同游。受维新思潮的影响,他们“各自负以天下为任”,渴望能在这个动荡的时代为振兴祖国建功立业,并不甘居于绍兴这一片小小天地。具备扎实国学基础的马一浮将其目光转向西学。于是,新婚不久的马一浮便辞别妻子,与好友谢无量同赴上海,在同文学堂学习英文、法文和拉丁文。奈何天不逐人愿。不久,马一浮父亲马廷培病重,他不得不回家与夫人汤仪一起尽心侍候。1901年马廷培离世了。19岁的马一浮再一次遭遇丧亲之痛。料理完父亲的后事,他携妻重回上海,与马君武、谢无量等人创办了《二十世纪翻译世界》杂志,该杂志设立了哲学、政治等十二个栏目,几乎涵盖了方方面面,为马一浮、马君武等人提供了大显身手的舞台。

上海外滩海关大楼

他们夜以继日地翻译撰文,传播西方先进文化,以开发民智,唤醒民心,激励民众,得到了沪上有识之士的好评。当时就有“天下文章在马氏”之誉,而这里的马氏就是指马一浮和马君武。而在马一浮为父亲守孝期间,夫人汤仪竟意外怀孕了。旧时封建家教严苛、礼法严谨。受旧思想影响的两人都认为此时怀孕生子,大逆不道,会被人戳着脊梁骨骂不孝。迫于无奈,马一浮只好在一个江湖郎中那里买了一帖打胎药。而打胎后汤仪的身体竟一天比一天虚弱。为不影响丈夫在沪开创的事业,温柔的妻子让马一浮将自己送回娘家休养。在马一浮返回上海不久,一封来自汤家的快信让他急速回家——妻子汤仪病危。

马一浮手书

慌乱和恐惧的马一浮连夜赶回了绍兴。当他在凌晨时分风尘仆仆地赶回家时,面对的却是了无声息的妻子。家人已经点上了香烛,房间里青烟缭绕,只等他回来见爱妻的最后一面。悲痛欲绝的马一浮跌坐于地,失声痛哭。与其结婚三年的汤仪走了,他带走了马一浮所有的爱情。他泣血和泪地写下了《哀亡妻汤孝愍辞》,哀哭道:“卿即死,马浮之志、之学、之性情、之意识,尚有何人能窥其微者”!“卿离去后,唯愿书香伴余生”。 在这短短的十三年间,马一浮先后经历了三姐、母亲、二姐、父亲、妻子的相继去世,印证了他母亲当年“少福泽”的预言。极度哀伤的马一浮取《庄子》“其生若浮,其死若休”,改名“浮”,字“一佛”,后又取《楞严经》“如湛巨海,流一浮沤”,改字“一浮”,号“湛翁”。

晚清立宪派的领袖人物——汤寿潜

此时马一浮才20岁,又是前途光明的青年才俊,有不少亲友劝他续弦,都被他一一拒绝。他立志终生不娶,并蓄起了胡子,以表对亡妻的怀念。岳父汤寿潜看他孤身一人,劝他说:“我的三女儿14岁,温婉贤淑,酷似其姐,可否考虑?”马一浮婉拒道:“亡妻地位无人能替,无心再娶”。为表明心迹, 他公开登报发表终身不娶的声明。在岳父汤寿潜即将离世的弥留之际,他还对马一浮念叨道:“亡女缘悭福浅,希望马先生能再继画眉之乐,不要再孤灯独对地苦待自己了”。而马一浮还是不为所动,立志一辈子与书相伴。他是这么说也确实是这么做的。他将对亡妻的怀念及悲痛化作力量,尽数注入事业当中,全身心地投入中西文化研究,并取得了不小的成就。

萧山进化镇大汤坞——汤寿潜故居

三、诗书相伴,学贯中西

光绪二十九年(1903年),美国圣路易斯举办第十二届世博会,中国首次以政府名义正式参加世博会。清政府派溥伦亲王为正监督(团长),选派懂外文的马一浮为万国博览会中国馆秘书,兼任清政府驻美使馆留学生监督公署中文文牍。马一浮原以为美国是一个文明、民主的国家。赴美后耳闻目睹美国社会的一些实际情况,他觉得实际上这里却是一个野蛮、专权的国度。他心情逐渐由原来的欣喜、激动、期盼变成了苦闷、悲愤、失望。特别使他不能忍受的是对华人的歧视。他在日记中说:“美人定华商赴会,须人纳500金圆,呈保书证明实系赴会,乃许入境,既到会所,则不得出会场一步,且西人之上等俱乐部概不许入,出会场者即按例收捕,送返中国,当处以流罪。”他说:“这哪里是参展,简直是进牢笼”。

第十二届世博会主要建筑之一——美国圣路易斯博物馆

他还说:“闻圣路易斯大学等,皆以分割中国之当否令诸生演说。在戏曲舞台上,中国人亦被描绘成让人笑骂的无赖等等,为什么会造成这样?主要是清政府的腐败,中国人民尚未觉醒,而受美国歧视。”他利用工作之余,潜心学习西方哲学、文学。他在《北美居留记》中写道,自己如饥似渴地阅读了黑格尔、马克思、边沁、孔德、斯宾塞、康德、叔本华、达尔文、赫胥黎、但丁、拜伦、莎士比亚等人的著作,并翻译了《日耳曼社会主义史》、《法国革命党史》,《政治罪恶论》等书刊,还购读了不少社会学著作和图书。1904年3月17日,正患感冒的马一浮在日记中写道:“今天下午我得到英译本马格士(马克思)《资本论》一册,此书求之半年矣,今始得之,大快,大快,胜服仙药十剂,予病若失矣”!

马一浮手书

后来,他又在美国约翰书店购得《资本论》德文原版,开始研读这部影响人类社会发展历史的哲学巨著。清光绪三十年(1904年)5月6日,马一浮在美国先后历时302天的工作学习结束了,他离开美国顺路赴欧洲游历后回国。他将马克思的《资本论》带回来,成为将马克思《资本论》德文版传入中国的第一人。回国不久,马一浮又东渡日本师从日本友人乌泻隆三学习学习日文和西班牙文,进一步研究西方哲学。短暂的旅日期间,他结识了鲁迅、秋瑾、章太炎等人,与众多革命党人结下友谊。1904年11月,马一浮返回中国,在江苏镇江焦山海西庵住了一年,翻译了塞万提斯的《唐·吉诃德》、意大利麦伽费鲁的《政治罪恶论》和托尔斯泰《艺术论》等,成为现代中国屈指可数的通晓多种外文,对西方现代学术和政治、经济制度深入观察和研究的学者。

江苏镇江——焦山胜景

1905年底,他转回杭州,隐居于西湖广化寺。广化寺临湖,在孤山南麓,傍山临水,风光无限。白居易、苏轼等大文豪曾在此留下许多诗篇。在较为系统地对西学进行了一番梳理消化后,马一浮开始潜心研读历代国学著作。而西湖广化寺旁边的文澜阁是建于清乾隆年间专门收藏《四库全书》的皇家藏书楼。马一浮每天早上开馆就到,晚上闭馆才回。历经一年,他通读了文澜阁所藏三万六千多册《四库全书》,并读了历朝诸子文章七千多册,写下了《诸子会归总目并序列》。随后,他于杭州陋巷,过着“自匿陋巷,日与古人为伍,不屑于世务”的隐居生活。经过长期的闭门苦读,精心研读中华传统典籍,马一浮终于成为一位学贯中西,会通儒佛的大师级学者。

杭州西湖——文澜阁

四、淡泊名利,弘扬国学

“辛亥革命”爆发后,大清王朝轰然倒塌。民国政府成立后,时任教育总长的蔡元培邀请马一浮出任教育部秘书长。上任伊始,马一浮建议:设通儒院,读经讲史,以培国本。而作为新文化运动的领袖蔡元培却不以为然。两人思路不同,上任了不到一个月,马一浮就递上辞呈挂冠而去,理由是“自己不会做官”。随后,他自费前往南洋考察,对闽人兴儒的"道南学堂"大加赞赏,并作《新加坡道南学堂记》。虽然蔡元培与马一浮在教育理念有所分歧,难以一起携手共事,但是这并不影响二人的友情。1917年蔡元培从法国回国出任北京大学校长。在考虑文科学长人选时,蔡元培再一次想到了马一浮。他委托苏曼殊到杭州邀请时在西湖隐居的马一浮,马一浮又以《礼记·曲礼》中的“古闻来学,未闻往教”为辞婉拒。

蔡元培像

1924年9月,直系军阀孙传芳占领浙江。他授意浙江省长夏超停刊反映市民声音的《杭州报》,干涉市民抵制日货的行动等引起浙人公愤。旅沪浙江公会发电呼吁,要求孙传芳离开浙江;旅江津浙人发表公告,要求夏超辞去省长。孙传芳为了笼络人心,专程到杭州马一浮家拜访。马一浮不予见面。家人考虑到孙传芳的权势,便打圆场说:“是否可以告诉他,你不在家?”马一浮果断地说:“告诉他,人在家,就是不见。”孙传芳听后,慑于其威望,只好没趣地悻悻而返。而其时,马一浮的启蒙老师郑垓病重,他特地从杭州回绍兴探望恩师。他身着黑褂长袍,头戴红顶缎帽,来到郑垓的书房门口,恭恭敬敬地以四跪四拜大礼叩见老师。郑师去世时,他又专门题写了墓碑,并赠给其子郑光立一部木刻的《道德经》。马一浮爱憎分明的言行,赢得人们的普遍赞赏。

孙传芳手书石刻

1929年,当时来到杭州的新儒学大师、北京大学教授熊十力慕马一浮之名,欲求一见。他委托原北大同事、时任浙江省立图书馆馆长的单不庵先生介绍。单先生很是为难,他知道马一浮是不轻易见客的。熊十力只好将自己撰写的《新唯识论》初稿邮寄给马先生,并附函请教。邮寄后数星期没有消息,熊先生感到焦虑和失望。一日,忽有客访,一位身着长衫、个子不高、头圆额广、长须拂胸的学者自报姓名:马一浮。熊十力大喜过望,一见面就埋怨马先生,说我的信寄了这么久,你都不来。今天怎么突然间就来了呢?马先生说,如果你只寄了信,我马上就会来,可是你寄了大作,我只好仔仔细细拜读完了,才敢来拜访呀!说后二人哈哈大笑起来。此后,马熊二先生成了好朋友。

新儒学大师——熊十力像

1930年11月,二先生往复通信数通。除叙友情外,更多的是探讨现代新儒学的相关问题。熊先生后来修订《新唯识论》吸收了马先生的许多意见,由浙江省图书馆出版。马一浮为其撰写序言。1933年夏,熊十力、梁漱溟曾专程到杭州西湖拜访马一浮,中国三位儒学大师难得聚在一起,彼此相谈甚欢,为文坛留下一段佳话。民国二十五年(1936年)5月24日,刚刚担任浙江大学校长竺可桢到马一浮寓所拜访,聘请马一浮为浙大学生授课。马老并未答允。次年,抗日战争爆发,日寇攻陷上海,逼近杭州。国难激发了马一浮的爱国热情。他打破“平生杜门”,“未尝聚讲”的守则,在南下避难的旅途中,应竺可桢邀请,出山为西迁的浙江大学的学生开设“国学讲座”。

浙江大学一角

在江西的泰和开讲时,他开宗明义地提出:开设这个讲座“其意义在使诸生于吾国固有之学术得一明了认识,然后可以发扬天赋之知能,不受环境之陷溺,对自己完成人格,对国家社会乃可以担当大事。”他首先拈出宋代大哲学家张载的四句话——“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”——来教大家立志,希望大家“竖起脊梁,猛著精彩”,“养成刚大之资,乃可以济蹇难”。可见,他是把对学生的抗战爱国教育,贯穿于这些讲座之中,讲稿后辑为《泰和会语》。同年,随浙大至桂林,又转至宜山,继续在浙江大学讲学,讲稿后辑成《宜山会语》。与广西的宜山为浙江大学。1938年底,竺可桢以“求是”作为浙江大学校训,并力邀马一浮为《浙江大学校歌》作词,由著名声乐家和作曲家应尚能教授谱曲后,被定为浙江大学校歌。

竺可桢像

五、创建书院,风骨傲然

民国二十七年(1938年)8月,无意久留浙大的马一浮决定在四川创办一所古典式书院,得到了国民政府要人陈布雷和陈立夫的支持。1939年,马一浮在四川乐山乌尤寺创建了“复性书院”,其办学宗旨就是为了保存中华民族传统文化。这是时隔半个世纪之后他又重新回到出生地四川。马一浮自任院长兼主讲,以讲明义理,选刻古书,培养了一批研究中国传统文化的优秀人才。作为一名中华传统文化思想集大成者,马一浮提出“六艺论”,他所讲的“六艺”,并不是《周礼》所讲的“礼、乐、射、御、书、数”,而是指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》等六部儒家著作及学说,也就是通常所说的“六经”。

四川乐山——乌尤寺

马一浮的“六艺论”是他多年体悟的精纯学说。他认为在所有的学术中,惟有儒学是真正圆满地体现和代表了人类学术和文化的根本目的和方向。儒家六艺之学是中外一切学术的源头和发脉处,中外一切学术都是六艺的支流,人类各种学术思想的开展,最终必将以中国儒家六艺思想精神为旨归。马一浮提出,只要“天地一日不毁,此心一日不亡,六艺之道亦一日不绝。人类如欲拔出黑暗而趋光明之途,舍此无由也”。马一浮在“复性书院”亲自讲学一年零八个月,其讲稿辑为《复性书院讲录》卷一至卷六。可以说,整个抗战时期,也是马一浮学术活动最活跃的时期,他的主要学术思想著作都是这一时期发表的。

四川乐山大佛

此时偏安重庆的国民政府企图借助马一浮的声望,收买人心,装点门面,用尊孔读经来对抗马列主义的传播。虽然口头表示将给复性书院拨款,却迟迟没有行动。为争取办学经费,马一浮来到重庆。蒋介石特邀召见。略事寒暄后,蒋介石假惺惺地做出礼贤下士的样子,向其请教治国之道。马一浮沉思片刻后,说出了两个字“诚”与“恕”。他建言:“诚”与“恕”是内圣外王之始基。诚以开务,恕以接人。又说:“务请以国家复兴为怀,以万民忧乐为念,捐弃宿怨前嫌,联合各党各派,共同抵御外侮。马一浮忠言逆耳,说得蒋介石默默无语,甚为不快。

蒋介石像

事后,友人问其对蒋介石的印象,马一浮的评价很有趣。他说蒋氏“英武过人而器宇褊狭,缺乏博大气象”,“举止过庄重,杂有矫揉”。他评价蒋介石是“偏霸之才,偏安有余,中兴不足。比之古人,不过是刘裕、陈霸先之流人物”。这个评价是很确当的。大家知道,刘裕是南朝宋齐梁陈的宋的建立者,即宋武帝,虽代晋称帝,但没有统一中原。陈霸先是南朝陈的建立者,即陈武帝。这两个王朝都是短命王朝,都没有完成统一大业。大概从心胸、气度和霸业上看,蒋不过是宋武帝、陈武帝之类人物,后来的历史果然验证了马先生的判断。

历史潮流——浩浩荡荡

马一浮重庆之行,空手而归。“复性书院”于1941年5月25日停止讲学后,他只能靠刻书卖字捐款书院和维持生计,先后有《蠲戏斋诗前集》《避寇集》《蠲戏斋诗编年集》《芳杜词賸》等问世。他希望以自己的绵薄之力,为中华民族保存一点文化血脉。抗战胜利后的民国三十五年(1946年)5月20日,马一浮与“复性书院”一并迁到杭州,借西湖葛荫山庄为临时书院院舍,以书院主讲兼总纂名义,继续从事刻书。葛荫山庄在葛岭山麓,与孤山放鹤亭隔湖相望,环境清幽。1947年,马一浮提出废止“复性书院”,并于1948年初离开葛荫山庄。当年秋天,随着国民政府的全面溃退,“复性书院”正式宣告结束,从筹划建立到终结,期间刚好经历了十年。

葛荫山庄——镜湖楼

六、千年国粹、一代儒宗

1949年9月在筹备第一届全国政协会议期间,出于对这位乡贤的尊重,周恩来委托马叙伦邀请马一浮出席会议。马叙伦祖籍浙江绍兴,比马一浮小两岁,两人是同乡好友,早年均追随孙中山先生参加民主革命。但这份由马叙伦署名的电文过于简单,马一浮收到后,以为是朋友的私人邀请,没有赴会。1950年4月,马一浮应其弟子蒋国榜之请,移居西湖花港蒋庄,重新隐居林下,继续以选刻古书为业。蒋庄为无锡人廉惠卿所建,宣统年间转售给了蒋国榜,被称为蒋庄。此后,马一浮与岳父汤寿潜的长孙女汤俶方一直居住于此。汤俶方时年已过五十。他们请了一位大妈照料生活。偌大蒋庄,平日就住两位老人,非常安静清寂。

杭州西湖——蒋庄

1952年4月,时任上海市市长陈毅到西湖蒋庄拜访马一浮,正值马一浮午睡,陈毅不让打扰,事后马一浮深为感动,其后与陈毅多有往来,并受聘出任上海市文物管理委员会委员,并于1953年出任浙江省文史馆馆长,这也是马一浮第一次以七十高龄出任官职。1954年,马一浮为第二届全国政协委员会特邀代表,赴京参会。1957年4月,周恩来陪同苏联国家元首伏罗希洛夫访问杭州,特地来到蒋庄登门拜访,得到马一浮的热情款待。此后,周恩来陪同柬埔寨国家元首西哈努克亲王来杭,设宴于杭州饭店,也请马老作陪。从此,人民政府即从各方面关心马老的生活。1959年,马一浮又任第三届全国政协委员会特邀代表。1963年马一浮80寿辰,周恩来特批人民币1万元为马一浮颐养天年。

马一浮与弟子蒋国榜

当年冬天马一浮在全国政协礼堂举办《马一浮书法展览会》,并将其历年的书法精品357件(册)捐献给了国家。1964年,马一浮又被任命为中央文史馆副馆长,当年冬天以老迈之躯赴京出席全国政协会议,毛泽东、周恩来、陈毅接见和宴请了政协委员中的耆宿,马一浮被安排坐在毛泽东身旁。马一浮回杭州后书写了两副对联赠予毛泽东和周恩来,书赠毛泽东的是“旋乾转坤,与民更始;开物成务,示我周行”,落款则为“集《易》《诗》《汉书》《宋史》句,赠毛泽东。马蠲叟赠言”;书赠周恩来的是:“选贤与能,讲信修睦;体国经野,辅世长民”。落款为:“集《周礼》《孟子》《礼记》句,周总理鉴正,马蠲叟赠言”。

马一浮手书

1966年,马一浮被以“反动学术权威”的罪名赶出蒋庄。“小将们”准备将蒋庄的藏品与马一浮的古籍书画作为“破四旧”的战利品烧毁。一生耿介的马一浮恳求道:“留一方砚台给我写字好不好”,得到的却是一记耳光。浙江图书馆古籍部的同志赶到蒋庄后,从尚未抛入火中的箱囊中,挑选出了一批古籍书画予以保存。经清点造册有马一浮手稿和抄本百余册;字画79轴,其中还有黄宾虹等名家的作品;马一浮自书的条幅241幅;未裱的拓片20余套;藏书3000余册,其中除手稿、抄本外,还有十余部清刻、明刻的善本孤本。1967年6月2日,历经磨难的马一浮胃部大出血后于杭州逝世,终年85岁。梁漱溟先生在唁电中称马一浮是“千年国粹,一代儒宗”。所著后人辑为《马一浮集》。