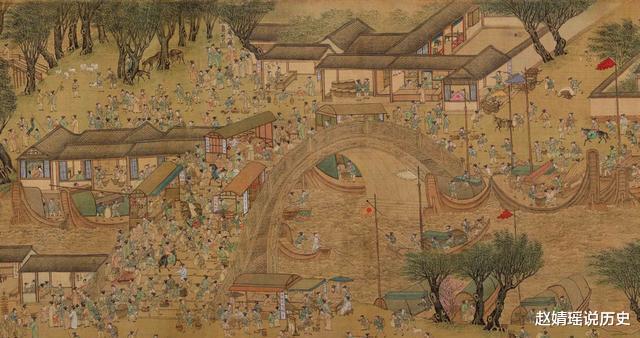

古代封建社会阶层分明,不同层级群体待遇各异,体现在衣、食、住、行上,如服饰与住宅,均依层级而定,各有规格。

逾制将引发严重后果。

隋唐前为门阀垄断时期,实行九品中正制,做官机会主要被门阀子弟占据,普通百姓难以步入仕途,生活困苦,多从事体力劳动。

科举制出现,为平民子弟提供了上升机会。然而,唐朝科举制度存在诸多问题,难以尽述。

科举制在明朝达到真正成熟与规范。明朝时期,科举制度得以完善,考试流程、内容及标准均更为严谨,确保了选拔的公正性和有效性。

那确实是“万般皆下品,惟有读书高”的体现,强调了读书的重要性,视其为至高无上的追求,超越其他一切世俗活动。

从中秀才起步,步入士人阶层,进而中举人,终至进士,此路成就人上人。

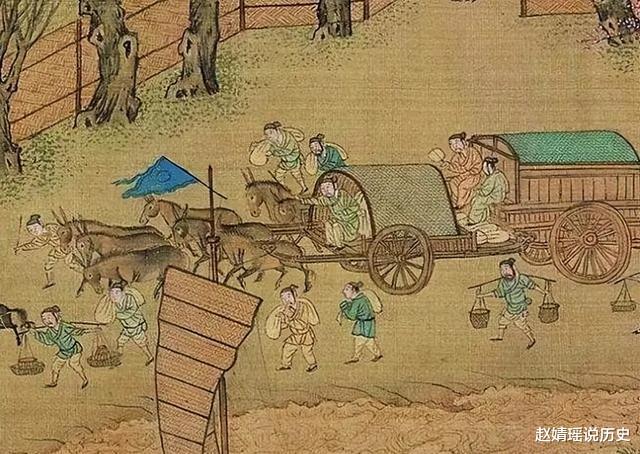

这一点在出行上体现直观。人们选择交通方式的变化,反映了生活节奏的加快与交通设施的进步。

01

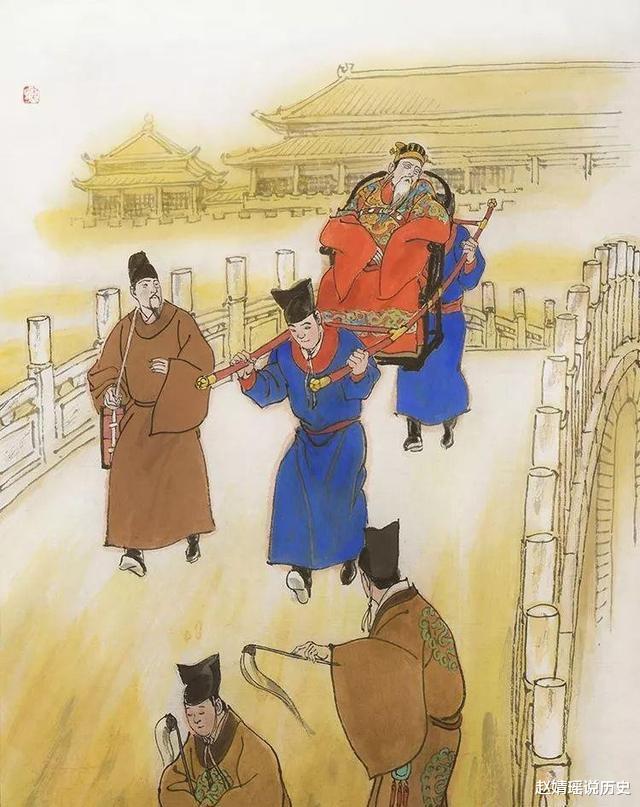

肩舆为两长竿间置椅,类似现代名山旅游区的滑竿。

明代皇宫中,“赐肩舆”象征极高荣耀,仅限于年老重臣享有此殊荣。

皇宫外,有地位者通常不乘肩舆,因其无遮挡,而是选择坐轿。

明初规定,三品以上或年老官员可坐轿。自成化年起,除武官外,其余有品级官员亦皆乘轿出行。

平民无功名者,不得坐轿,乘肩舆亦遭非议。至明后期江南,无功名者始有坐轿现象,称民轿。

秀才可乘肩舆,然现实中仅成绩优异的廪生有正经进项,月领六斗廪米,年得四两廪饩银。其余非富贵出身者,因读书开销大,虽不致贫,亦不宽裕。

因此,多数秀才无法在家中专门雇用两名固定的轿夫。

日常搭乘11路公交车,并不会遭受他人的讥讽。

但若是拜访师长或衙门见官,则需临时租用轿子,否则便显得失礼,不合规矩。

在较富裕地区如南直隶,秀才常配书童。范进中举时,初入秀才未久即赴乡试,故未及置办。若他勤勉度日,即便未中举人,亦不至贫困,至少可达中产。

为何需书童?因雨天或烈日出行时,需书童撑伞以避雨遮阳。

秀才的伞与平民伞有异,其伞顶覆有一层锡,以示区别。

见一书童持银光闪耀之伞,便知前方行走者必为秀才无疑。

明代平民出行限百里内,超则需至衙门办“路引”。私自出行超百里者,关卡查获将处以杖八十之罚。

秀才得享全国通行之便,无需“路引”限制,可自由游历各地。

02

举人地位更高,未仕者出行亦乘二人抬轿,但轿身朴素,仅以素棉布覆盖,禁用装饰。

轿夫需避免穿着红色坎衣。

特别说明:明代抬轿与抬肩舆者,皆为自由民,采用雇佣制,无奴仆身份,无论轿夫还是舆夫皆如此。

出行时,举人轿旁需长随、书童随行。由此可知,举人除家中厨役、清洁工、门卫,仅出行一项就需雇佣至少四人。

开销极大,远非寻常水平可比。

在一些小地方,举人可乘坐四人抬大轿,前有回避牌引路,平民百姓遇见需在路边等候。

戏文中常有穷书生赴京应试,途中得遇富家小姐慷慨资助的情节。

问题浮现:仅举人拥有进京应试的资格。

举人乃老爷,具官身,属特权阶层。欲使举人贫困,实属艰难,犹如登天般不易。

天上总有馅饼落下,张嘴接住岂不轻松?何必言累。

举人进京赶考持火牌,走陆路可于官方驿站免费食宿,并征用役夫三人。驿站另备公车,插明黄旗帜,上书“奉旨会试”,以供举人乘坐。

选水路,可征用民船,商船亦会主动邀请举人以求免税过钞关。皆插“奉旨会试”黄旗,沿途除官船外,他船需避让,钞关亦须无条件放行。

因此,进京应试者无需富家千金资助,且富家千金亦无接近之资格。

03

进士层级者多出仕为官,乘坐四至三十二抬大轿,轿身红漆繁复装饰,出行时前呼后拥,随从众多。

最彰显气派的是前方鸣锣引路,锣声次数依据官员品级而定。

七品知县行仪,规定鸣锣七响,又称“打七棒锣”,以此彰显其身份与级别。

其他官员依据品级,鸣锣次数有所不同,分别为九下和十一下。

最高规格为打十三棒锣,此乃二品及以上官员所用,诸如尚书、阁老等高位者。

百姓依据鸣锣次数辨官员品级,提前退让以免冲撞仪仗,自行承担不避让的后果。

致仕官员若仍具功名,外出皆乘四人抬大轿,配以轿夫,并设伞夫持红罗伞于前引导。

这五人需身着红坎衣,头戴红斗笠。

接着,需配备约五至八名皂隶与长随,在队伍前后负责照应事宜。

前导牌为描金字,展示致仕前官职或科举功名。另有白粉底的回避牌,写有“肃静”与“回避”字样。

出远门时,可选择乘坐马拉的车轿作为交通工具。

张居正回乡时乘坐的是特例,为三十二人抬轿,内有起居室、会客室,并配有多名服务人员。

这基本上是人员运输的专机,功能类似“空军一号”,确保重要人员安全快速移动。

五里设一井,用于清理路尘;十里建一庐,以供茶灶之需。

从北京至湖北,沿途引起巨大反响,连藩王也破例,摒弃常规,亲自出府迎接并送别。

然而,这实为不实传闻。

万历八年,张居敬归乡,保定巡抚张卤赠其“勘合”。张居正得知后,即令归还,因居敬非官员,无权使用官方驿站。

张居正在《请宽限疏》中述及:“臣三月十三日获准休假离京,至四月初四返抵家中。”

从北京到湖北荆州共耗时22天。按当时道路交通条件,四千里路程,乘坐三十二抬大轿,预计需两年时间。

张居正凭其实力与地位,无需且与万历皇帝敷衍周旋,他对此类行为既不认为有必要,也持有不屑态度。

04

在《皇明祖训》、《大明律》及《大诰》规制下,大明稳固如铁桶。打通阶层壁垒的途径是读书考科举,此路确实可行。

"万般皆下品,惟有读书高",或许仅那个时代的人们,方能深刻领悟此语所包涵的至高哲理。